Леонид Кукушкин - История православия

- Название:История православия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2010

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-3546-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Кукушкин - История православия краткое содержание

Религия, несомненно, представляет собой одну из важнейших областей духовной жизни человечества, поэтому неудивительно, что современный подлинно культурный человек испытывает стремление если не приобщиться к религии, то хотя бы познакомиться с ее историей. Содействовать этому и призвана наша книга, рассказывающая об истории и вероучении одной из самых древних религиозных конфессий – Православия, от его возникновения и до наших дней.

История православия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

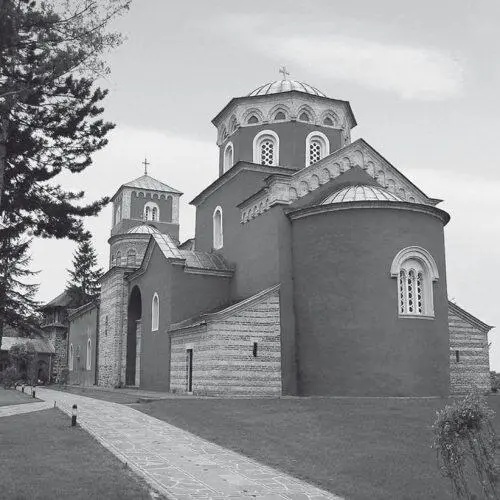

Монастырь Жича. Основан в нач. XIII в. Сербия

Это означает, что такая практика находится в области свободной воли, которая действует в соответствии с разумом, но им целиком не определяется. Дунс Скот называет практическим знание, которое дает формы и правила нашей жизни. Объект богословия – Бог, который открывает нам Себя, чтобы человек мог стремиться к Нему и благоговейно Его любить, и эта любовь, и это стремление есть «воистину практические действия, причем свободные, не следующие за знанием естественным образом». Правда, о богословии в целом Дунс Скот говорит, что оно представляет собой науку скорее теоретическую, нежели практическую, поскольку занято более проблемами божественными, нежели человеческими действиями». При этом в богословии должны «неслиянно и нераздельно» присутствовать как элементы теории, так и практики.

Необычны рассуждения Иоанна о Боговоплощении, совершенном для искупления всех грехов человечества, начиная с первородного. Однако страдания и крестная смерть Спасителя не были однозначно предписаны Отцом – искупление могло совершиться иначе, но «из того, что другим способом мог быть искуплен человек, а Христос по Своей свободной воле искупил нас именно таким способом, мы многим ему обязаны, ведь Христос принял крестную смерть для того, чтобы возжечь в нас любовь к Себе, а также потому, что желал, чтобы человек был больше обязан Богу». Уже говорилось, что Дунс Скот был удостоен титула doctor Marianus за учение о непорочном зачатии Девы Марии и твердую его защите. Его аргументы в пользу этого учения таковы: Бог Отец предвидел воплощение Сына до акта творения, до грехопадения Адама, поэтому Мария не несет на себе печати первородного греха, и поэтому, как и Христос, должна была быть зачата без греха, непорочно. Богородица, как и прочие люди, была искуплена крестной смертью Богочеловека, но искуплена за свои заслуги заранее, еще до рождения. Православие не приемлет этих рассуждений и, конечно, соответствующего догмата католической Церкви, поскольку считает, что непорочное зачатие Девы Марии ослабляет и практически порывает живую связь Бога с человечеством, дискредитирует одну из основных идей христианства – идею Богочеловечества, и под угрозой оказывается смысл христианства как религии спасения. Догмат о непорочном зачатии Марии есть в некотором роде шаг назад в христианском богословии, шаг по направлению к иудаизму. Дунс Скот занимался проблемой filiogue, т. е. нисхождения Св. Духа и от Сына, сыгравшевшей, как уже говорилось, печальную роль во время великого раскола христианской Церкви 1054 г. Позиция Дунса в понимании filiogue носит примирительный характер, «поскольку Отец, – пишет он, – есть начало Сына, то все, что имеет Сын, в частности Его участие в исхождении Святого Духа, он имеет от Отца». Закончить рассказ о блаж. Дунсе Скоте можно словами Коплесона из его книги о средневековой философии и богословии: «Скот разработал сложную и оригинальную систему. Неудивительно поэтому, что францисканцы считают его своим главным Учителем и интеллектуальным светилом, пусть даже Бонавентура и стоял ближе к св. Франциску Ассизскому и по времени, и по духу. Жаль, конечно, что Скот умер молодым, однако подобные сожаления бесполезны».

В рассмотренный нами период, т. е. с середины IX в. до середины XV в., православная Церковь подвергалась тяжелейшим испытаниям. Многовековой оплот Православия – Византийская империя – распадалась и гибла, большинство древних очагов Православия оказались под игом ислама, а Рим вместо помощи попавшей в беду сестре старался, прикрываясь действиями по созданию унии, подчинить ее своей власти, а иногда, как во время крестовых походов, даже ограбить ее. Центром православного монашества становится Афон и несколько монастырей в Константинополе и его окрестностях; здесь же концентрируется интеллектуальная элита православной Церкви. На могучей когда-то православной ветви христианского дерева появляется молодая поросль, главным образом в землях, занятых славянами: на северо-востоке – это Киевская Русь, о чем подробный разговор пойдет в следующей книге, на западе – это южные и некоторые западные славяне. Так, в начале XIII в. возникла Сербская православная Церковь, об основателе которой св. Савве Сербском следует здесь упомянуть.

Св. Савва (в миру Ростислав) был младшим сыном Стефана Немани, основателя сербского государства и династии Неманичей. Родился Савва в 1174 г. в г. Тырново, который был тогда столицей Болгарского царства, и в юности получил хорошее образование. Отказавшись от предложенного отцом удельного княжества, восемнадцатилетний Ростислав удалился на Афон, где принял монашество под именем Савва. Он обновил там Хиландарский монастырь, где завел строгие правила общежития, построил ряд благотворительных заведений и очень заботился о просвещении монахов. После смерти отца, который последние годы своей жизни провел вместе с Саввой на Афоне и деятельно ему помогал, Савва в 1208 г. возвратился в Сербию и стал настоятелем монастыря в Студенице. В 1217 г. при поддержке Рима Сербия стала королевством, а старший брат Саввы был коронован как Стефан II Неманя, однако католичества новый король не принял. Тем временем в 1219 г. св. Савва отправился в Никею и там склонил византийского императора Феодора Дуку и патриарха к учреждению сербской автокефальной церкви, и сам стал ее архиепископом. На обратном пути, в Солуни, он переписал так называемую Кормчую книгу и перевел ее на славянский язык. Прибыв в Сербию, Савва основал свою кафедру в Жиче, учредил восемь православных епархий и архиерейских кафедр, руководить которыми поставил своих учеников. Религиозным и политическим центром сербской церкви стал Студеницкий монастырь. Затем он созвал собор, на котором всенародно произнес православное исповедание веры; это исповедание вместе с осуждением ересей и расколов повторяли за ним все присутствующие на соборе, в том числе король Стефан II, его брат. При большом стечении народа в православной церкви Савва Сербский возложил на Стефана II королевский венец. Оставив в качестве преемника своего ученика Арсения, св. Савва в 1233 г. отправился в паломническое и проповедническое путешествие на Восток. Умер он в своем родном городе Тырново в 1237 г., а через полгода его мощи были перенесены в Мелешевский монастырь, расположенный на границе между Сербией и Черногорией.

Савва написал житие своего отца Стефана Немани, мощи которого прославились чудотворением и который, как и сын, был причислен к лику святых. Савва заботился о просвещении своего народа, основав при монастырях общеобразовательные школы. Ему принадлежат уставы для иноческой жизни, книга «Каноны и чудо творения» и ряд небольших литературных произведений. Он считается покровителем и основателем сербской национальной культуры. Савва канонизирован как Восточной, так и Западной Церквами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: