Инна Соболева - Утраченный Петербург

- Название:Утраченный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2012

- Город:СПб

- ISBN:978-5-459-00390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инна Соболева - Утраченный Петербург краткое содержание

Петербург меняется стремительнее, чем когда-либо. Что-то идет под снос, что-то перестраивается. Какие-то перемены вызывают бурные споры, какие-то проходят, не замеченные горожанами.

Исчезают с лица города не просто здания — символы эпохи и поколения. Кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на Невском, 18, дом Рогова… Всего не перечислишь.

Что же утратил наш прекрасный город? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Или ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру?

Новая книга Инны Соболевой о том, как менялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург и каким уже никогда не будет снова.

Утраченный Петербург - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

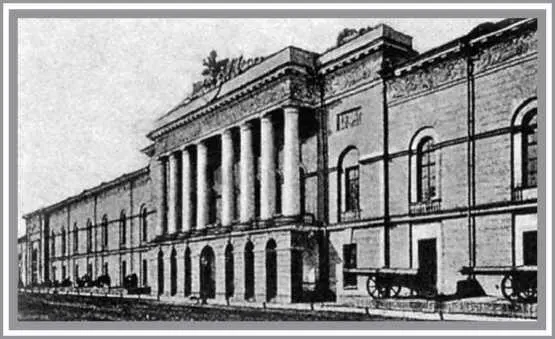

Огюст де Монферран, создатель Исаакиевского собора, говорил, что строить храмы много труднее, чем строить дворцы. Думаю, строить здания утилитарного назначения (если, конечно, хочешь, чтобы они были красивы и гармоничны) еще труднее: есть риск сделать что-то сухое, безликое. Демерцову удалось (не забыв о практическом назначении) построить здание триумфальное, утверждающее могущество государства и несокрушимость его армии. Он увенчал свой Новый Арсенал мощным аттиком, завершенным композицией из воинских доспехов, знамен и ядер; аттик был отделен от величественного восьмиколонного портика (точнее, пожалуй, объединен с ним) широким фризом и карнизом; портик опирался на высокую сквозную аркаду. И еще: центральный ризалит связывали с боковыми подчеркнуто строгие, скромные соединительные корпуса, а вдоль них на всю длину здания на высоких постаментах стояли пушки. Это был тот случай, когда о патриотическом чувстве никто не говорил, никто его навязчиво не «формировал». Оно возникало совершенно спонтанно от одного взгляда на Новый Арсенал.

В этом можно убедиться, посмотрев фотографию 1870 года. Это объективное свидетельство. И — последнее. Именно этот год стал для Нового Арсенала роковым: с него сорвали весь классический декор, «украсили» эклектическими «бантиками» — и превратили монументальное сооружение во вполне пристойную, но совершенно заурядную постройку. Такой вот мещанский вариант «украшательства»: чтобы было, как у всех.

Новый Арсенал. Фото 1870-х годов

Позволю себе процитировать несколько строк из книги Нонны Васильевны Мурашовой «Федор Демерцов». Автор очень много сделала, чтобы вернуть городу память об одном из его выдающихся зодчих. Так вот: «Было бы справедливо вернуть «одному из величайших зданий Северной столицы», как называл в «Отечественных достопримечательностях» Новый Арсенал П. Свиньин, его первоначальный вид и, как прежде, поставить по сторонам ризалита пушки. Это было бы вполне уместно, так как в здании размещаются факультеты Военного артиллерийского университета (Литейный пр., 3)».

Чтобы читатель мог оценить мнение человека, на которого ссылается автор книги, позволю себе несколько слов об этом достаточно любопытном персонаже. Павел Петрович Свиньин был личностью многогранной: писатель, издатель, журналист, художник, историк, географ, коллекционер, да к тому же еще и сотрудник дипломатического ведомства. Его путевые заметки и сейчас читаешь без скуки. Правда, за достоверность написанного поручиться едва ли кто возьмется. Александр Сергеевич Пушкин писал о Свиньине так: «Павлушка был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок: он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать». Что говорить, качество малоприятное. Но были у Павла Петровича и неоспоримые достоинства: с 1818 по 1830 год он издавал журнал «Отечественные записки», в 1838-м возобновил издание, а через год передал его Краевскому, не подозревая, что тут-то и начнется всероссийская слава созданного им журнала.

В своей квартире на Караванной Свиньин часто устраивал литературные вечера. На них бывали не только ныне забытые писатели, но и Пушкин, Грибоедов, Крылов. Принято считать, что сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Свиньин, не без юмора рассказывавший о своей поездке в Бессарабию. Кроме того, он был первым собирателем русской живописи и скульптуры, создателем первого «музеума» отечественного искусства. В архитектуре он наверняка тоже кое-что смыслил, так что можно довериться его оценке Нового Арсенала и погоревать еще об одной утрате. Демерцову вообще хронически не везло: все лучшее, что он построил, было либо разрушено, либо грубо и безжалостно переделано. Вот Сергиевский собор, о котором я уже упоминала, рассказывая о Старом Арсенале. У него долгая и печальная история. Еще в 1729 году на пересечении будущего Литейного проспекта и отходившей от него одной из трех Пушкарских улиц (потом она станет Артиллерийской, затем — третьей Береговой, потом, после постройки церкви, — Сергиевской, потом, в эпоху победившего атеизма — улицей Чайковского) построили маленькую деревянную церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Число рабочих Литейного дома, арсенала, фурштадского двора, служащих артиллерийского ведомства, солдат и офицеров-артиллеристов, чьи казармы строили вблизи Литейного дома, росло, без своего приходского храма было не обойтись.

Почему в районе, заселенном в основном людьми, причастными к воинской службе, решили строить церковь во имя святого Сергия — понятно. Именно он, игумен Радонежский, благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, дал ему в помощь двух иноков своей обители: схимонахов Андрея (Ослябю) и Александра (Пересвета), а потом, во время сражения, неустанно молился о победе русского воинства.

Здание церкви, построенное в стиле петровского барокко, было однокупольным, со шпилем (напоминало церковь Симеония и Анны на Моховой, которую строили специально для императрицы Анны Иоанновны примерно в то же время, но ей повезло — она сохранилась до наших дней). А первая Сергиевская церковь (ее сразу стали называть еще и Артиллерийской) простояла совсем недолго: в 1738 году пожар уничтожил ее до основания. На ее месте архитектор Иоганн Якоб Шумахер (в России его называли Иваном Яковлевичем, был он родным братом другого Ивана Шумахера, академика, врага Ломоносова, который до конца дней не отказывал себе в удовольствии травить Михайлу Васильевича) немедленно начал строить новый храм, тоже деревянный, но уже без шпиля. Через год его освятили.

Но население Литейной части продолжало расти, и уже через четыре года Елизавета Петровна приказала тому же Шумахеру строить новый храм — большой, каменный. Он простоял пятьдесят лет. Был хорош, но. мал. Строить следующий храм, уже не просто большой — огромный, поручают Федору Ивановичу Демерцову (помните, в предыдущей главе шла речь о построенной им, а в 1940 году разрушенной Знаменской церкви?). На этот раз архитектор строит не традиционный русский пятикупольный собор, а однокупольный с двухъярусной колокольней в виде четырехугольной башни, не стоящей отдельно, как бывало чаще всего в подобных постройках, а ставшей непосредственным продолжением здания храма. А вот огромный купол напоминал Знаменский: под ним зодчий разместил двенадцать высоких окон, и свет из них постоянно озарял главный придел храма и великолепный резной золоченый иконостас.

Одной из главных святынь храма была Троицкая ризница — облачения для четырех священнослужителей из вишневого бархата, расшитые золотом и крупным жемчугом. Эти ризы были сшиты из личных парадных мундиров Екатерины Великой. Пожертвовал их собору последний фаворит императрицы Платон Александрович Зубов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: