Инна Соболева - Утраченный Петербург

- Название:Утраченный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2012

- Город:СПб

- ISBN:978-5-459-00390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инна Соболева - Утраченный Петербург краткое содержание

Петербург меняется стремительнее, чем когда-либо. Что-то идет под снос, что-то перестраивается. Какие-то перемены вызывают бурные споры, какие-то проходят, не замеченные горожанами.

Исчезают с лица города не просто здания — символы эпохи и поколения. Кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на Невском, 18, дом Рогова… Всего не перечислишь.

Что же утратил наш прекрасный город? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Или ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру?

Новая книга Инны Соболевой о том, как менялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург и каким уже никогда не будет снова.

Утраченный Петербург - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

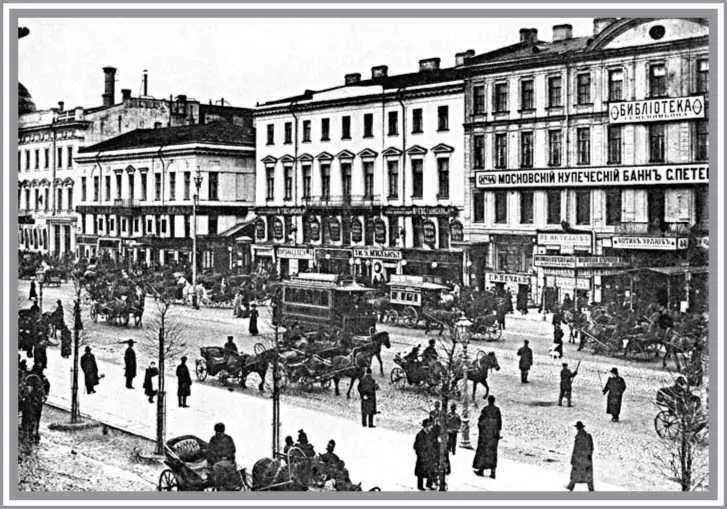

А там, на другой стороне, — такая знакомая фигура. Иосиф Бродский. Он тоже любил Невский.

«Боже, сколько ног оставили здесь следы свои!»

Транспорт на Невском проспекте. 1901 год

Утраты Литейной части

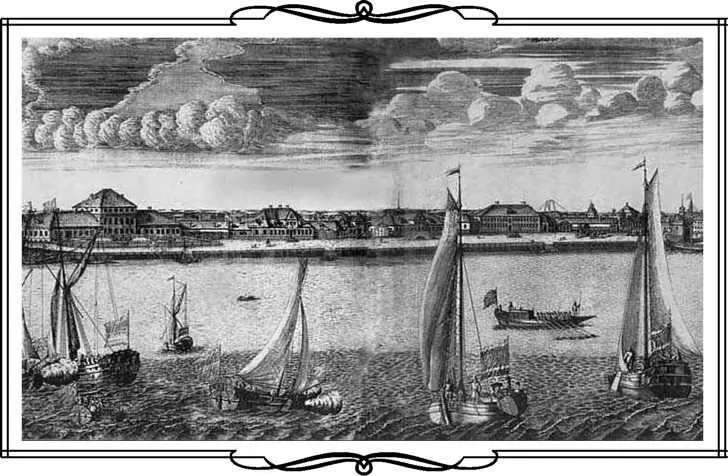

Участок, ограниченный Невой, Фонтанкой, Большой першпективой и Лиговским каналом, называли когда-то Литейной частью. Сейчас это центр города. А тогда — глухая окраина. Единственная постройка — «литейный анбар». В нем, маленьком, мазанковом, льют первые пушки для российского флота. Флота-то еще толком нет, но пушки лить сам император приказал, и место для литейного двора сам выбрал — понятно, на берегу Невы: доставлять пушки в Адмиралтейство по воде сподручней.

Начало работать литейное производство, второе после верфи промышленное предприятие нового города, в 1711 году. И почти сразу стали строить большой каменный Литейный дом (сейчас на его месте въезд на Литейный мост). С 1713-го и строительством, и производством руководил генерал-фельдцейхмейстер Яков Вилимович Брюс.

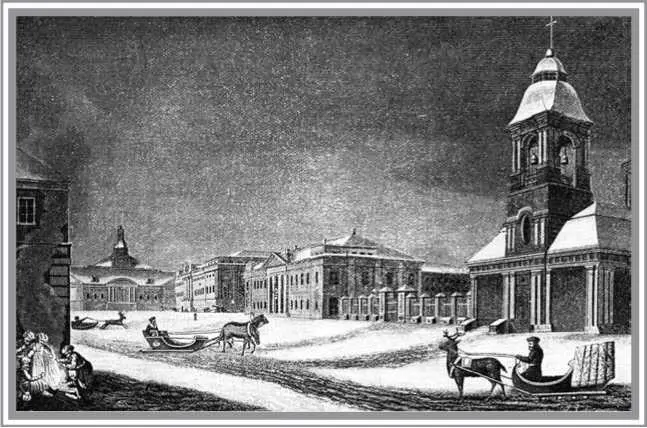

Литейный двор в конце XVIII века. С гравюры Мальтона. 1798 год

Отступление о придворном чародее

Мне случалось читать, будто в петровской России не было своих инженеров, потому приходилось их приглашать из-за границы. Первым в списке таких приглашенных обычно называют Брюса. Думается, подход это формальный и для Якова Вилимовича обидный. Начнем с того, что никто его в Россию не приглашал. Он родился в Москве, там жило уже не первое поколение Брюсов. Да, происходил он из знатного и древнего шотландского рода, среди его далеких предков были короли, но по существу, по духу, по преданности родине был он человеком абсолютно русским. Так вот, этому первому русскому инженеру, ученому, государственному деятелю, полководцу да просто своему близкому другу и поручил Петр наладить литейное дело. И не прогадал.

Брюс не по чужим рассказам знал, как много значит артиллерия. Он ведь участвовал в Крымских и Азовских походах Петра, видел, что не всегда исход боя зависит от мужества и отваги солдат, да и от таланта полководцев тоже. Понимал, что без артиллерии победы в Северной войне не видать, и все знания, весь талант инженера и организатора положил на создание отечественной артиллерии (наемники, даже самые честные, так не работают). На его плечи друг-император возложил груз неподъемный — создавать новые, все более совершенные образцы оружия, строить литейные и пороховые заводы, следить за их работой, обучать мастеровых, вовремя снабжать оружием несколько действующих армий, закупать необходимую технику и материалы за рубежом. А еще обучать артиллеристов (они должны быть значительно более образованны, чем офицеры и солдаты других родов войск). Каким-то загадочным образом он успевал все. Не тогда ли и возникла легенда, будто Брюс не иначе как колдун? Обычному человеку уследить за всем, разобраться во всем — не по силам…

А еще он умел воевать. Геройски. Помните, у Пушкина:

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова —

В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин.

За Полтавскую баталию Яков Брюс был удостоен высочайшей награды России — ордена Андрея Первозванного. Впрочем, путь его не был усыпан розами. Отнюдь. Через пять лет после Полтавы — пять лет неустанных «трудов державства» — был он обвинен в хищении казны. Не нам, спустя почти три столетия, судить, был ли Брюс виновен. Пользоваться государственной казной как собственным карманом было у птенцов гнезда Петрова в порядке вещей, но все же, судя по косвенным сведениям, на Брюса это не похоже. Тем тяжелее было пережить опалу. Петр ведь не раз и не два прощал Меншикова, пойманного, что называется, за руку… Ну, отлупит палкой — и продолжай, Данилыч, в том же духе. Он и Брюса простил. Правда, палкой не бил — уважал. Но ждать прощения заставил долго — почти два года. Зато сразу искупил наказание высокими назначениями — сделал сенатором и президентом Берг- и Мануфактур-коллегий, да к тому же привлек к составлению воинского артикула. Чтобы понять, какая огромная ответственность вновь легла на плечи Брюса, нужно знать, что это такое — коллегии. Так вот, это нечто похожее на министерства (они появятся в России только в 1802 году, при Александре I). Берг-коллегия ведала горнорудной промышленностью: поиском, добычей, переработкой полезных ископаемых, строительством новых заводов, обучением мастеровых. Кр оме этого Брюс организовал первую в России лабораторию для пробирного исследования руд и металлов. Мануфактур-коллегия отвечала за развитие всей российской промышленности и создание мануфактур, которые объединяли в одной мастерской ремесленников разных специальностей, чтобы в одном месте можно было выполнить законченный цикл производства какого-то продукта. В то время это была самая передовая форма организации производства.

Мало того, что Брюс успевал все по своим должностям, он еще не оставил и обучение артиллеристов. Его ученики блестяще покажут себя в будущих войнах.

Заслуги Якова Вилимовича не остались незамеченными — Петр возвел его в графское достоинство. Но самой большой наградой было абсолютное доверие государя. Он не считал зазорным попросить совета в тех делах, в которых, по его мнению, Брюс его превосходил. Прежде всего это касалось науки. Брюс был одним из самых образованных людей своего времени, причем образованных всесторонне. Его знания математики, физики, естественных наук, в особенности астрономии и, разумеется, классической механики и линейной оптики, на которых она базируется, поражали современников. Он никогда не упускал возможности узнать новое. Пребывая в Англии в составе Великого Посольства, беседовал с самим Исааком Ньютоном, а потом больше года учился у одного из его самых одаренных учеников. Эти занятия не прошли даром. Петр действительно получил «своего» ученого в дополнение к тому, что уже имел в том же лице «своего» знатока артиллерии. Надежного, преданного.

Сразу после смерти императора Брюс подал в отставку. Екатерина в знак благоволения произвела его в генерал-фельдмаршалы, но со службы отпустила. Похоже, понимала: никому, кроме своего любимого государя, этот гордый, независимый человек служить не будет. Брюс уехал в Москву и, наконец, смог целиком посвятить себя науке. Впрочем, он еще и руководил Навигацкой школой. Потребность передавать свои знания молодым в нем не угасла. Навигацкая школа помещалась в знаменитой Сухаревой башне. Там Брюс создал первую в России обсерваторию. Вот тут-то с новой силой и поползли слухи, что, мол, живет в этой, ни на что не похожей башне, чародей-чернокнижник. Неопровержимым тому подтверждением сочли так называемый Брюсов календарь, в котором содержались ответы на все вопросы, какие только могут возникнуть у человека, а еще — пророчества, не хуже, чем у Нострадамуса. Календарь этот много раз переиздавали, дополняли, переделывали, но продолжали именовать Брюсовым, хотя и первоначально издан он был всего лишь «под надзрением Якова Вилимовича Брюса», а составлял его известный в ту пору издатель Василий Онуфриевич Киприянов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: