Инна Соболева - Утраченный Петербург

- Название:Утраченный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2012

- Город:СПб

- ISBN:978-5-459-00390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инна Соболева - Утраченный Петербург краткое содержание

Петербург меняется стремительнее, чем когда-либо. Что-то идет под снос, что-то перестраивается. Какие-то перемены вызывают бурные споры, какие-то проходят, не замеченные горожанами.

Исчезают с лица города не просто здания — символы эпохи и поколения. Кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на Невском, 18, дом Рогова… Всего не перечислишь.

Что же утратил наш прекрасный город? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Или ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру?

Новая книга Инны Соболевой о том, как менялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург и каким уже никогда не будет снова.

Утраченный Петербург - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

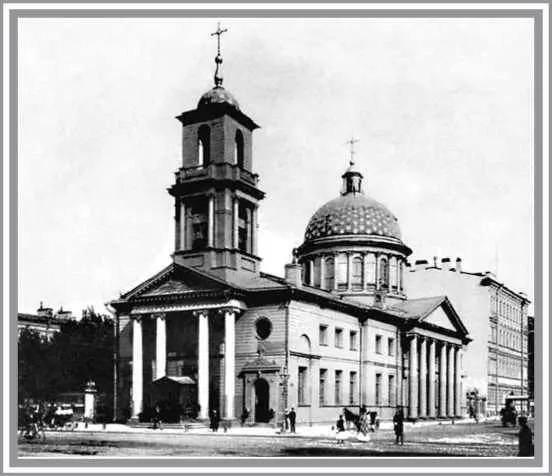

В 1803 году Военная коллегия и Артиллерийская экспедиция ходатайствовали перед императором Александром I о разрешении официально именовать Сергиевский собор Собором Всей артиллерии. Государь милостиво разрешил. Через тридцать два года по повелению Николая I собор был поименован Собором Всей гвардейской артиллерии. А в народе как назвали еще первую деревянную церковь просто Артиллерийской, так до конца и называли. Конец наступил в 1934 году (хотя художественная и историческая ценность храма была советской власти очевидна, судя по тому, что он состоял под охраной государства).

Сергиевский Всей артиллерии собор. Фото 1910-х годов

На месте разрушенного храма построили административное здание, входящее в комплекс, принадлежавший ОГПУ-НКВД, известный как Большой дом. При строительстве использовали часть церковных стен. Конечно, это было очень рационально, очень экономно, но только слепой не увидел бы в этом изощренного издевательства.

Еще недавно в Сергиевском соборе молились. До двух тысяч человек. Службы сопровождал дивный, славившийся на весь Петербург хор. Теперь около дома, стоящего на его руинах, выстраивались бесконечные молчаливые очереди — матери, жены, дети стояли в этих очередях с передачами для своих близких, не зная, живы те или уже осуждены «на десять лет без права переписки» (кто забыл или не знает, это означало, что человека уже нет в живых). Среди тех, кто стоял в этих очередях, была и Анна Андреевна Ахматова. Ее стихи никогда не позволят забыть.

…А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,

Но только с условьем — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:

Последняя с морем разорвана связь;

Ни в Царском саду у заветного пня,

Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь

Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлюпала дверь

И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с недвижимых и бронзовых век,

Как слезы, струится подтаявший снег.

И голубь тюремный пусть гулит вдали,

И тихо идут по Неве корабли.

Федор Иванович Демерцов, разумеется, не мог и предположить, какая участь ждет его самые значительные и самые любимые постройки.

В должности архитектора Артиллерийского департамента он прослужил четырнадцать лет. Строил много. Кое-что, на удивление, сохранилось. Из крупных построек — госпиталь лейб-гвардии Семеновского полка в Лазаретном переулке (сейчас там Военно-медицинский музей) и Второй кадетский корпус на улице Красного Курсанта, 16 (на нем есть даже мемориальная доска), казармы, несколько присутственных мест Артиллерийского департамента, да еще два его собственных дома (свидетельства финансовой независимости) и три частных дома, в том числе дом Аракчеева, об отношениях с которым еще предстоит сказать. Лучшее же разрушено или. приписано другому. Этот другой — Андрей Никифорович Воронихин, в чужих лаврах вроде бы не нуждающийся. Как же такое случилось? А все дело в Строгановых, семействе несметно богатом и меценатством прославленном.

Отступление о семействе Строгановых

С конца XVIII века носили Строгановы баронский, а потом и графский титул. Свидетельствует ли это об аристократическом происхождении? Отнюдь. Существовала, правда, семейная легенда, будто основал их фамилию родственник татарского хана, перешедший на сторону Дмитрия Донского, принявший христианскую веру и воевавший под русскими знаменами против своих соплеменников. Якобы взяли его в плен и потребовали отказаться от православия. Но он был тверд в новой вере. Тогда хан приказал изрезать его на мелкие кусочки. Вот от этой, страшно сказать, «строганины» и пошла ставшая знаменитой фамилия.

Уже в середине века XIX историю эту признали «несомненной басней» и с большой степенью достоверности установили, что ведет начало род Строгановых от новгородских крестьян (рабства не знавших!). Точно известно, что в 1446 году Лука Строганов выкупил из татарского плена великого князя Василия Темного. Понятно, что выкуп пришлось заплатить немалый, так что очевидно — был Лука человек богатый, не жадный, к тому же настоящий патриот. Главным (но не единственным) источником строгановских богатств было солеварение и торговля солью. За свои услуги государям и Отечеству жаловали их все новыми и новыми землями, и в конце концов превратились они в одну из самых богатых фамилий России.

Но это — короткая и далеко не полная предыстория. Нас же интересует середина XVIII — первая половина XIX века. В главе «Расстрелянный Растрелли» я уже писала о Сергее Григорьевиче Строганове, дружившем с Растрелли, — для него великий зодчий построил пленительный дворец на углу Невского и Мойки.

К тому же окончание строительства совпало с коронацией новой императрицы, Екатерины II. Яковлев решил сделать ей приятное: когда государыня, возвращаясь из Москвы, будет въезжать в столицу, ее встретит не просто красивый храм, но храм, увенчанный короной. Он приказал водрузить корону на крест главного купола как знак преклонения, восхищения, преданности новой владычице. Надо сказать, Екатерина Алексеевна, при всем своем выдающемся уме, была падка на комплименты, тем более такие необычные.

Так что в ее царствование Савва Яковлевич в просьбах своих на высочайшее имя отказа не знал.

Долгие годы автором Спаса-на-Сенной уверенно называли Франческо Бартоломео Растрелли. Документальных доказательств этому не было, но план, пропорции здания и особенно характерное только для Растрелли изящество постановки главного купола воспринимались как доказательства — хотя и косвенные, но убедительные. К тому же именно в это время Растрелли строил для Яковлева особняк. Сейчас автором проекта признают Андрея Васильевича Квасова. Вероятно, так оно и есть. Но исключать хотя бы участие Растрелли в разработке проекта все-таки нет достаточных оснований. Правда, до конца своих дней Спас-на-Сенной дожил уже не вполне таким, каким видели его архитектор (кто бы им ни был) и храмоздатель. Пять раз его достраивали, частично переделывали. Но великолепие и изысканность елизаветинского барокко испортить не удалось.

Спас-на-Сенной. Фото начала XIX века

А классический портал, пристроенный в 1817 году Луиджи Руска, для барокко откровенно чужеродный, не вызывал протеста, потому что имел смысл градообразующий. В 1818–1820 годах ученик Тома де Томона Викентий Иванович Беретти построил напротив храма здание гауптвахты, предназначенное для полицейского… < в оригинале остутствует часть текста — авт. fb2 >…статочно сказать, что блистательно перевела на русский вторую часть «Божественной комедии» Данте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: