Владимир Мединский - О жестокости русской истории и народном долготерпении

- Название:О жестокости русской истории и народном долготерпении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА Медиа Групп

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-03701-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мединский - О жестокости русской истории и народном долготерпении краткое содержание

«Всем известно», что российская история — самая кровавая и жестокая. Представление о низкой цене человеческой жизни в России так укоренилось в нашем сознании, что уже и возражать трудно. Сказать, что это чепуха, — так просто никто не поверит на слово.

Поэтому рассмотрим нашу «страшную» и «кровавую» историю в разные ее периоды и проследим, имеет ли отношение к истине столь мрачный исторический миф. И, конечно же, сравним — только правильно, с учетом временного фактора, — положение дел в России с положением дел в Европе.

Так же поступим и с мифом о народном долготерпении. Мол, русский народ долготерпелив и «вынесет всё». Мол, долготерпение и упование на власть — исконно русская черта. «Вот приедет барин, барин нас рассудит…» Ну и накажет, конечно, строго! Тут возвращаемся к мифу о жестокости.

Читайте, думайте, спорьте.

О жестокости русской истории и народном долготерпении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В битве на Куликовом поле участвовали не только профессиональные воины. Там были и простолюдины, пошедшие воевать добровольно «по разбору», то есть как представители своих общин. Власть готова была к самопожертвованию и потребовала максимально возможной самоотдачи от своих подданных.

Так что что-то тут с покорностью «не бьется», не стыкуется.

Тем более «не стыкуется» логика обвинений, если мы вспомним: на протяжении истории России было немало случаев, когда военнослужащие отказывались выполнять поставленную задачу — из нравственных соображений. Во время подавления русскими войсками революции 1848 года в Венгрии, группа офицеров демонстративно вышла в отставку.

При подавлении польского мятежа 1863 года повторилось то же самое: некоторые офицеры и даже генералы, заблаговременно уведомив начальство, иначе бы это уже трактовалось как нарушение присяги, отказывались идти на войну против поляков.

Что странно и удивительно: никаких репрессий не было. Некоторые при этом даже не вышли в отставку (или их отставку не приняли?) и продолжали вполне успешно служить.

Получается, власть признавала за ними некоторое право на нравственный выбор: соглашаться или не соглашаться с официальной политикой Российской Империи. Замечу: для таких действий от властей требуется колоссальная уверенность в своей правоте и в наличии у нее множества (!) верных и надежных слуг. Да и вера в то, что, отказавшись раз, тот же самый военный вполне надежен на любом другом фронте и выполнит любой приказ в другом месте. [67] Более того: во время ведения военных действий против мусульман Кавказа и Средней Азии генералы всерьез спрашивали у своих офицеров-мусульман, готовы ли они идти в бой против единоверцев? Такой вопрос задал и генерал Скобелев перед походами в Туркестан. Двое мусульман не хотели выходить в отставку, но и воевать с Кокандским ханством и басмачами не соглашались. Скобелев перевел их в другой военный округ. А некий штабс-капитан Фаридов сказал, что он «из других татар» и воевать будет. В походах он дослужился до полковника. Ни в одной колониальной империи мира никогда совесть и религиозные убеждения колониальных солдат не учитывались в такой степени. Впрочем, Фаридов и не был ни для начальства, ни для сослуживцев «колониальным солдатом». Он был обычнейшим военнослужащим Российской империи, и империя признавала за ним право на личные убеждения. ( Прим. науч. ред. )

Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов никто из офицеров-мусульман не отказывался воевать с турками. Но многие россияне открыто, в том числе в печати, выражали сомнение в ее осмысленности. Лев Толстой в «Анне Карениной» устами князя Щербацкого утверждает, что война эта России совершенно не нужна, мол, нет ничего от нее, кроме вреда. И опять же никаких репрессий против этих сомневающихся и протестующих.

Эта как бы «мягкость властей» не означала, что когда надо — империя и ее высшее руководство не могли потребовать от населения отдать все, а от солдат — стоять насмерть. Петр I накануне Полтавы приказывал: стрелять в своих бегущих и даже если бежать будет лично он, Петр, стрелять так же и в него, как во всех. [68] Епифанов П.П. Полтавская битва. М., 1959.

Генерал Милорадович в 1812 году демонстративно велел накрыть ему обед на передовой, прямо под огнем неприятеля. И приказал не отходить, «пока хоть один солдат останется». [69] Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1985.

Не отошли…

В том же 1812 году (я об этом уже писал как-то ранее), у деревни Дашковка под Смоленском огонь французов был столь нестерпим, что солдаты боялись оторвать голову от земли. Тогда генерал Раевский вышел к первой линии окопов со своими сыновьями, служившими (!) в свои соответственно 11 и 14 лет при штабе. Крепко взяв младшего сына за руку, а старшему дав знамя полка, генерал лично повел за собой солдат в атаку. И «мужики», вчерашние крепостные, со слезами на глазах бросились вслед за «барином и барчуками» в штыковую — под французскую картечь.

Сталин не водил войск в атаку, но ведь и он отказался обменять своего старшего сына, попавшего в плен артиллериста РККА, на фельдмаршала Паулюса: «Мы фельдмаршалов на солдат не меняем!» Дух тот же самый. Пусть даже единственный источник для проверки легендарной фразы — киноэпопея «Освобождение»… Все равно мог Сталин так сказать! Здесь есть правда контекста, правда исторического момента. Власть отдает все, включая свои жизни и жизни самых близких. Потому требует в ответ по максимуму.

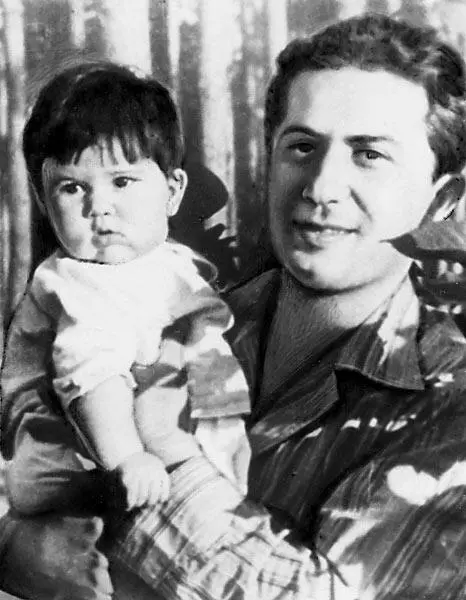

Яков Джугашвили с дочерью.

Есть разные версии гибели сына Сталина, но очевидно одно: сын Верховного Главнокомандующего и Отца народов ушел на фронт и умер как настоящий солдат

Получается: есть разные войны. В одних офицер может отказаться принимать участие, и это никак не поставит под сомнение его личную доблесть и право оставаться русским военным.

Во время других войн власть сама готова отдать ВСЕ и рисковать ВСЕМ. А потому и требует того же от всего населения. Все верно! Это войны, в которых ставится вопрос о дальнейшем существовании России. Две из них так и вошли в историю — как «Отечественные».

Поражение на Куликовом поле означало продолжение на неопределенный срок татарского ига. Поражение — это новые набеги, дым над сожженными городами, смрад трупов, которых некому хоронить.

Нашествие Наполеона грозило утратой не какой-то отдаленной территории, а утратой самой российской государственности. Потому власть и вела себя таким образом. Народ ее потому и поддерживал.

Заметим: в истории каждой из стран Европы хотя бы однажды происходило то же самое!

В ходе Столетней войны поражение Франции стало уже как бы свершившимся фактом. Вопрос стоял только о времени, которое потребуется англичанам и их союзникам-бургундцам [70] Еще раз об империях: в XV и даже в XVI вв. бургундцы вовсе не считали себя французами и воевали на стороне их врагов. В плен Жанну д’Арк тоже взяли именно бургундцы. ( Прим. науч. ред. )

, чтобы окончательно завоевать всю территорию Франции.

И тогда поднялась народная война во главе с Жанной д’Арк. В войске Жанны не признавались титулы и знаки различия знати. Все различия между защитниками прекрасной Франции объявлялись несущественными и неважными.

В конце XVI столетия для Британии встал тот же самый вопрос: быть или не быть? Могучая Испания подготовила колоссальный флот для нашествия на Англию — «Непобедимую армаду». Высадка 50-тысячного испанского десанта означала для Англии окончание ее государственности. Власть католиков означала костры инквизиции и дикое насилие над протестантами-англичанами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: