Генрих Шлиман - Троя

- Название:Троя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4621-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Шлиман - Троя краткое содержание

Настоящая книга является логическим продолжением и дополнением к «Илиону». И Гиссарлык, и остальная часть Троады были систематически и тщательно раскопаны Шлиманом. Он скрупулезно изучил каждое древнее поселение Троады и место, где стояла сама Троя. Результаты в некоторой степени послужили добавлением и исправлением заключений, к которым он пришел в «Илионе», и имеют высочайшую ценность для науки.

Издание прекрасно иллюстрировано и снабжено картами и планами раскопок, приложение включает посвященные Трое статьи известных ученых Р. Вирхова, К. Блинда и Д.П. Махаффи. На русском языке книга выходит впервые.

Троя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как доказательство того, что древние прекрасно знали об этом эффекте, я напомню вам о важном пассаже в трактате Плутарха «О молчании оракулов», гл. 47, где он говорит о прославленном треножнике Главка, который был сделан из кованого железа и богато украшен скульптурами, и весьма справедливо замечает, что такая работа была бы невозможна без «смягчения посредством огня и погружения в воду». Практически то же самое говорит у Софокла Аякс (стих 651 в издании Таухница):

Но как булат багровый пыл теряет

В воде студеной, так меня слеза

Смягчила женская [138]*.

Однако чуть раньше тот же самый Плутарх пишет (гл. 41 и в других местах), очевидно противореча этому, об отвердении железа посредством погружения в воду. Говоря так, он также совершенно прав, поскольку следует принять во внимание, что в этом случае вопрос не о податливом кованом железе, но о стали как таковой, поскольку только этот металл, и никакой другой, имеет свойство становиться твердым, когда его погружают в холодную воду. Так же обстоит дело и с Гомером, который в этом знаменитом пассаже имеет в виду именно сталь, а не кованое железо, и тем менее, конечно, медь. Итак, из предшествующего должно, таким образом, представляться очевидным, что под βάφὴ χαλκου не может иметься в виду ничего, кроме смягчения меди, которая была обработана молотом. Я также очень сильно сомневаюсь в том, что хоть один из древних классических авторов действительно говорит об отвердении меди. В остальном вы весьма правильно заметили, что древняя кухонная утварь гораздо тверже, нежели монеты. Однако этой твердостью они обязаны единственно тому обстоятельству, что после отливки их обрабатывают и придают им форму молотом; по той же причине их поверхность менее подвержена окислению и образованию хорошо известной патины».

Однако в любом случае в отношении железа и стали мнение профессора Г. Рихарда Лепсиуса из Дармштадта и профессора Хуго Бюкинга из Киля совершенно иное, ибо они написали мне на эту тему следующее: «Хорошо известно, что железо, как и сталь, раскаляют докрасна и затем охлаждают, внезапно погружая в холодную воду, таким образом, оно становится более твердым, нежели тогда, когда ему позволяют остывать медленно. От этого качества железа зависит его применимость для многих целей: но поскольку оно никогда не становится столь же твердым, как сталь, оно никогда не может занять место последней. Однако сталь – то есть результат химического соединения железа с определенным количеством углерода – разумеется, не была известна древним; по крайней мере, ни один известный нам факт не говорит в пользу этого предположения. С другой стороны, правда и то, что железо смягчается под воздействием огня (железную проволоку, например, закаляют, чтобы она стала более мягкой и ковкой); и хорошо известно, что, когда куски железа раскаляются добела, их можно соединить и сварить посредством ковки. Ставшее твердым железо опять делается ковким, если его раскалить докрасна и затем позволить ему охлаждаться медленно ; в то время как если внезапно погрузить его в холодную воду, оно становится таким же твердым, как раньше».

Это подтверждает и профессор У. Чандлер Роберте с Королевского монетного двора, который написал следующее интересное замечание: «Сталь делают твердой (а не отпускают) охлаждая ее, раскаленную докрасна, в холодной воде; однако следует также помнить, что в то время как сталь становится твердой в результате быстрого охлаждения, некоторые сплавы меди и олова могут смягчаться от того же. Так, г-н Альфред Риш из Парижского монетного двора показал, что сплавы меди, содержащие большое количество олова, могут стать тверже посредством быстрого охлаждения, однако это быстрое охлаждение (la trempe) производит почти невероятную степень смягчения в сплавах меди и олова, которые содержат менее 6—12 процентов олова, и именно к этому разряду принадлежат сплавы, которые рассматриваются на последующих страницах» [139].

В храме А также было найдено несколько очень примитивных наконечников стрел из бронзы или меди, как те, что воспроизведены в «Илионе» на рис. 931, 933, 942, 944, 946. В музее Пармы находится множество медных наконечников стрел той же формы, которые были обнаружены в террамаре Эмилии. Я также нашел один наконечник стрелы с двумя зазубринами, как тот, что показан на рис. 955 в «Илионе». Все эти наконечники стрел были сделаны так, что их надо было присоединять к древку веревкой, как это описано у Гомера [140].

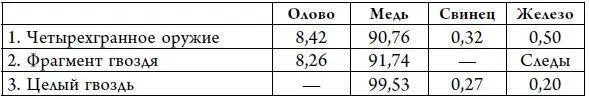

Я послал профессору Рудольфу Вирхову в Берлин несколько стружек от трех троянских боевых топоров, наконечника копья, четырехгранного оружия (как то, что изображено в «Илионе» на рис. 816) и от броши. Он передал эти образцы выдающемуся химику профессору Раммельсбергу в Берлине, чей анализ дал следующие результаты:

Профессор Вирхов добавляет: «1 и 2 содержат так мало олова, что они фактически не отвечают понятию об обычном составе бронзы; точно такой же результат показывает и анализ металлов из Орхомена». Что касается последних, то я послал стружки от четырехгранного оружия, похожего на вышеупомянутое, а также фрагмент гвоздя и целый гвоздь, найденный мною при раскопках орхоменской сокровищницы, с помощью которого бронзовые пластины присоединялись к стенам. Их анализ дал следующие результаты:

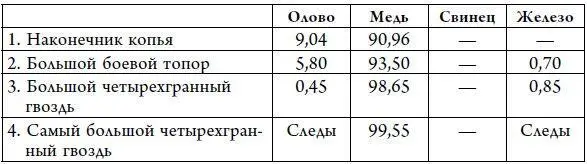

Я также послал стружки от наконечника копья, от большого боевого топора и от двух больших четырехгранных гвоздей (все эти предметы были найдены в храме А) для анализа прославленному химику и металлургу доктору Теодору Шухардту в Герлице, который получил следующие результаты:

Доктор Шухардт просит меня добавить, что аналитическое исследование в основном проводилось его способным ассистентом, г-ном Хуго Шретером. Я могу также сказать, что бронза, обнаруженная профессором Рудольфом Вирховом в его раскопках доисторического кладбища Кобана, содержала от 10 до 12 процентов олова [141].

В храме А был также найден весьма любопытный предмет из бронзы, представленный на рис. 36, который, как кажется, является хирургическим инструментом; далее, многочисленные броши из меди со спиральными или шарообразными головками. Рис. 37 – это неорнаментированное терракотовое пряслице, судя по всему, оно было прибито к стене медным гвоздем, который сохранился, и его круглая головка ясно видна на гравюре. Присутствие этого гвоздя в пряслице, видимо, подтверждает мое мнение о том, что все эти пряслица были вотивными приношениями Афине Эргане, богине-покровительнице Трои.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: