Генрих Шлиман - Троя

- Название:Троя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4621-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Шлиман - Троя краткое содержание

Настоящая книга является логическим продолжением и дополнением к «Илиону». И Гиссарлык, и остальная часть Троады были систематически и тщательно раскопаны Шлиманом. Он скрупулезно изучил каждое древнее поселение Троады и место, где стояла сама Троя. Результаты в некоторой степени послужили добавлением и исправлением заключений, к которым он пришел в «Илионе», и имеют высочайшую ценность для науки.

Издание прекрасно иллюстрировано и снабжено картами и планами раскопок, приложение включает посвященные Трое статьи известных ученых Р. Вирхова, К. Блинда и Д.П. Махаффи. На русском языке книга выходит впервые.

Троя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Примечание XIV

Домашние птицы не были известны троянцам

Домашняя птица появилась в Малой Азии и Греции сравнительно поздно и определенно лишь после персидского вторжения [402].

Примечание XV

Избиение троянцев Патроклом между кораблями, рекой и высокой стеной приморского лагеря

Среди множества доводов, приведенных в «Илионе» на с. 149–150, чтобы доказать, что Гомер представлял себе греческий лагерь слева, или на западной стороне Скамандра, а не на правой, или восточной, стороне, как было бы, если бы Скамандр находился в своем современном русле, я процитировал пассаж из «Илиады», там, где после того, как Патрокл уничтожил лучшие войска троянцев, он загнал их обратно на корабли, расстроил их попытки вернуться в город, напал на них и убил их между кораблями, рекой и высокой стеной [403]. Однако доктор Дерпфельд привлек мое внимание к тому факту, что я ошибочно считал «высокую стену» высокой стеной Трои, в то время как здесь не могло иметься в виду ничего другого, кроме высокой стены лагеря у кораблей. Это совершенно верно. Но поскольку этот пассаж доказывает, что Скамандр тек с правой, или восточной, стороны от лагеря и, таким образом, впадал в море у мыса Ретий, то он дает нам дальнейшее доказательство, что река должна была протекать между Троей и прибрежным лагерем.

Примечание XVI

Грузики для прялок и прядение у древних

После всего, что было сказано в этой и предыдущих моих работах о предметах, которые встречаются в таких огромных количествах среди руин Трои и которые я назвал пряслицами , поскольку они напоминают пряслица (или пряслена), используемые вместе с веретеном во время ручного прядения (было ли это их единственное применение или нет), я решил, что уместно будет сказать несколько слов об этом почти забытом искусстве. Было бы интересно узнать, сколько из моих читателей точно представляют себе это ремесло, которое давно уже, по крайней мере в цивилизованных странах, было вытеснено сначала колесной прялкой, которая потом, в свою очередь, уступила машинам. Небольшой рассказ об этом процессе кажется мне здесь более уместным, ибо он ведет нас назад, в глубокую древность, когда жили и работали первые поселенцы Трои.

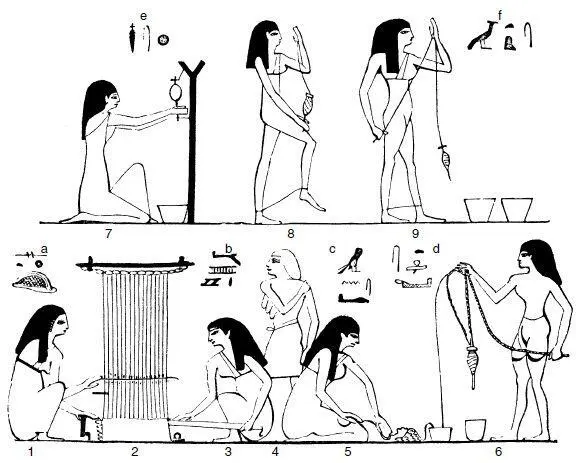

Как и другие начала цивилизации, искусство прядения наглядно представлено нам на первобытных памятниках Египта, изображения не только оказываются настолько живыми, что едва ли нужно какое-либо описание, но они к тому же снабжены иероглифическими подписями, среди которых мы постоянно находим слово saht, которое по-коптски означает «скручивать» [404]. По большей части этим ремеслом занимались женщины, и именно поэтому незамужняя женщина все еще называется spinster («прядильщица») [405]. Чудесные настенные росписи в погребальных гротах Бени-Хасана эпохи XII династии сохранили почти на сорок столетий графическое изображение прядения и ткачества, которое мы здесь схематически представляем читателю (рис. 139а).

То, что мужчины также использовались для такой работы (как мимоходом замечают Геродот и Софокл) [406], доказывает другая роспись из Бени-Хасана (рис. 139Ь).

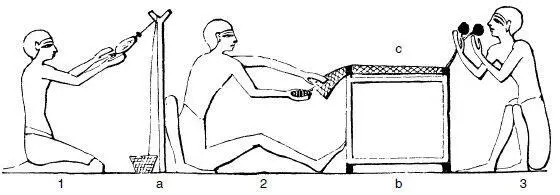

Египетские веретена «были в основном небольшими, примерно один фут три дюйма в длину, и многие из них были найдены в Фивах и теперь хранятся в музеях Европы. В основном веретена были деревянные, и, чтобы увеличить энергию вращения, шарообразная головка (отвечающая назначению пряслица) была иногда сделана гипсовой или составной; некоторые, однако, были легкими и плетеными и делались из камыша или пальмовых листьев, окрашивались в разные цвета и снабжались петлей из тех же материалов для закрепления нити после наматывания» (см. рис. 139с).

Здесь особое внимание обращает на себя веретено 2 с. 294, поскольку оно дает параллель ко множеству веретен, обнаруженных доктором Виктором Гроссом в швейцарских озерных жилищах, все еще воткнутых в терракотовое пряслице , а также тот факт, что на фиванской прялке, которую можно видеть в Британском музее, все еще сохранились привязанные к ней льняные нити.

Рис. 139 а. Египетские женщины ткут и прядут. Бени-Хасан [407]I и 3 – ткачество, 2 – ткацкий станок, 4 – мужчина-надзиратель, 5 – женщина, треплющая лен, б – женщина скручивает двойную нить для утка. 7, 8 и 9 показывают скручивание одиночных нитей с помощью веретена. Иероглифы следующие: a (sxet) – «прядение»; Ь (mersxet) – «начальница станка»; с (m sua) – «напротив»; d (sta) – «вытягивание»; е (sitga) – «тканье»; / (xes) – «прядение»

Рис. 139 b. Мужчины за прядением и изготовлением сетей. Бени-Хасан [408]1 – прядущий мужчина, а – шест и сосуд. 2, 3 – мужчины делают сети; Ь – подставка, с – сеть

Рис. 139 с. Египетские веретена, обнаруженные в Фивах.

Британский и Берлинский музеи I – представляет нечто вроде трости, расколотой наверху, чтобы придать ей шарообразную форму, 2 – имеет головку или пряслице из гипса, 3 – целиком состоит из дерева с кромкой для пряслица, 4 – плетеное в виде косички или корзинки, 5 – с петлей для наматывания нити, 6 – кольцо из дерева для закрепления нити

Замечательно, что ни на одной египетской картине мы не видим прялкщ однако следует заметить, что в некоторых случаях (8 и 9, рис. 139а) веретено и нить изображены без той массы (шерсти или льна), из которой вытягивали нить, так что могла быть и прялка, которую просто не изображали. Но скорее пряжа находилась в вазе (или корзине), как та, что показана на рис. 139а (7) и рис. 139Ь (l), где нить вытягивают из такой вазы через что-то похожее на рогатку. Обратите также внимание на две вазы у ног женщины на рис. 139а (9).

Следующее по древности упоминание о прядении как о женском деле, происходит в двух (и только двух) пассажах в Ветхом Завете: «И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками» (Исх., 35: 25), и в знаменитом описании добродетельной женщины, вложенном в уста царя Лемуила: «Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено» (Притч., 31: 19). Так мы читаем в английском авторизованном переводе, однако специалисты по древнееврейскому языку говорят нам, что «слово прялка следует отбросить, и термин, который так переводится, означает само веретено, в то время как то, что переводится как веретено, – на самом деле пряслице (или пряслен) веретена ( verticillus. Плиний. Естественная история, XXXVII, 11): к прялке присоединялась пуговица или круглый ободок, который придавал стабильность ее круговому вращению. Во времена Плиния пряслица сирийских женщин делались из янтаря» [409].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: