Сергей Глезеров - Удельная. Очерки истории

- Название:Удельная. Очерки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- ISBN:978-5-227-03389-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Удельная. Очерки истории краткое содержание

Удельная – район необычный и притягательный и истории здесь не меньше, чем в центральной части города, на Невском проспекте, или Дворцовой набережной... Эта книга для старожилов, которые смогут с ее помощью окунуться в мир своего детства. Она и для тех, кто живет в Удельной уже много лет, но не знаком с богатой историей этого исторического места. И для тех, кто приехал сюда совсем недавно или ненадолго. Каждый найдет на этих страницах что-то интересное для себя и почувствует душу этих мест.

Удельная. Очерки истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О том, что Борькин папа «пропал без вести», я знал еще раньше из разговоров соседей во дворе. Все очень жалели Марию Ивановну – очень молоденькую женщину и ее сына Борьку, который остался без папы. Соседи говорили, что Машенька не видела еще жизни, она только успела выйти замуж, как уже стала вдовой. Так оно и было. Вышла она замуж в начале 1917 года, когда молодой офицер Дмитрий Иванович Плотников вернулся домой с германского фронта. Ранение и контузия, которые он получил, давали ему право на отдых, и он тут же обвенчался со своей невестой. Поселились они в нашем доме, на втором этаже, в трехкомнатной уютной квартире с балконом, выходящим на Павловскую улицу.

В январе 1918 года у Машеньки родился сын Борька. Вскоре началась Гражданская война, и Дмитрий Иванович вступил в партию большевиков и добровольно ушел на фронт, оставив молодую жену на попечение соседей, в том числе и моих родителей. Сначала все шло хорошо, от него регулярно приходили письма, он писал, что несколько раз ходил в кавалерийские атаки, но «бог миловал», и что надеется на нашу скорую победу и возвращение домой. А потом письма от Дмитрия Ивановича вдруг перестали приходить. Прошел год, затем второй, писем нет, и все решили, что он или погиб, или «пропал без вести». Мария Ивановна переносила свое горе молча, никогда на людях не плакала, но все понимали ее и успокаивали, как могли. И вот этим июльским теплым днем 1920 года Дмитрий Иванович вернулся к своей семье...

Во дворе теперь было много народу. Анна Николаевна вынесла на руках Борьку, который, увидев столько незнакомых людей, разразился хорошим ревом. Дмитрий Иванович взял его на руки и стал высоко подбрасывать над головой. Борьке это понравилось, и он засмеялся, но стал все же тянуться ручонками к матери. Мария Ивановна подошла к мужу, и они вдвоем держали Борьку на руках. Все обступили их, смеялись, поздравляли Дмитрия Ивановича с возвращением, всем было очень весело.

Дмитрий Иванович тут же рассказал, что воевал он далеко на юге, участвовал в сражениях, получил сабельный удар по голове, но отделался тяжелой контузией, лежал в госпитале, а письма оттуда не доходили. Сейчас эскадрон, которым он командует, перебрасывают на северный участок фронта; они совершили трехсуточный переход, очень устали, но все же решили зайти в гости к своему командиру...

<...>

В моем воспитании принимали участие все члены нашей семьи: мама, папа, бабушка и сестра Таня. Все хотели, чтобы я вырос хорошим человеком...

Мой папа служил простым счетоводом в канцелярии Петрограджелдор. Вечером, когда он приходил с работы, мы все обедали за столом в кухне. Папа рассказывал, что у него было интересного на работе, потом читал «Вечернюю Красную газету», я при этом сидел у папы на коленях. Когда все вставали из-за стола, я просил папу что-нибудь рассказать.

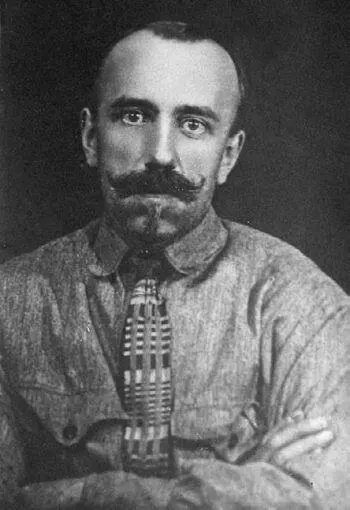

Д.П. Лобанов. Фото 1927 г. Из архива Т.Н. Лобановой

И он охотно рассказывал мне или сказку, или о себе, когда он был маленький и жил в городе Угличе на Волге.

Родители его жили бедно, хотя отец и имел постоялый двор. Мама умерла рано, когда ему было всего восемь лет.

– После смерти мамы я стал тоже зарабатывать деньги на жизнь, – рассказывал папа. – Чистил сапоги на постоялом дворе, разносил продукты в лавках, пел на клиросе в церкви и помогал звонарю на колокольне.

Папа любил рассказывать о Волге, о волжских просторах, о бурлаках, тянущих суда бичевой, которых он еще видел сам, о древнем городе Угличе. Иногда папа напевал свои любимые песни о Волге:

«Вниз по матушке по Волге»,

«Из-за острова на стрежень»,

«Есть на Волге утес» и другие...

Моя бабушка Устиния никогда не училась в школе, она не знала ни одной буквы, была абсолютно неграмотна, но была очень набожна, добра, правдива, и я ее очень любил.

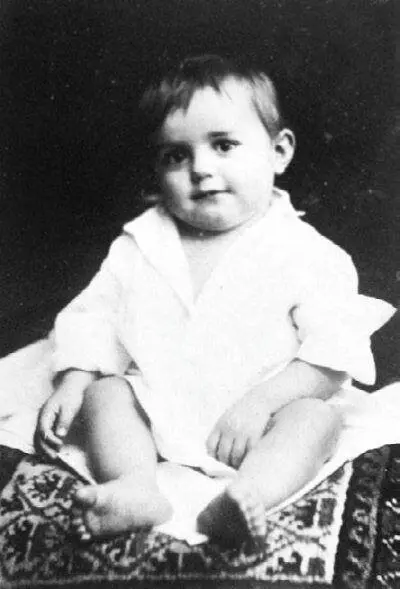

Н. Лобанов. Фото 1917 г. Из архива Т.Н. Лобановой

Почти каждый раз, когда мы оставались с бабушкой, она учила меня молиться Богу.

– Молиться, Коленька, надо, чтобы Бог был милостив к тебе, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, – говорила она. И я молился, как говорила мне бабушка.

– А шалить нельзя, надо быть всегда хорошим человеком, честным, добрым, правдивым. Любую твою неправду Бог увидит и накажет за это. От Бога ничего не скроешь, – внушала мне бабушка.

Н. Лобанов и его любимая собака Дик. Фото 1930 г.

Из архива Т.Н. Лобановой

– Добрый человек это тот, кто думает о других, кто несет людям добро и счастье, – говорила она, – а злой человек делает все только для себя, он не помогает людям, это плохой человек.

Ее простые слова запали в мою душу очень глубоко. Это был первый, и, мне думается, единственный в своем роде урок душевной чистоты, который я усвоил на всю жизнь.

В январе 1921 года бабушка умерла. Отпевали ее у нас дома. Гроб стоял в большой комнате, на письменном столе, священник ходил вокруг гроба, помахивая кадилом, и все что-то говорил, слышался тихий шепот, покашливания и приглушенный плач. Это плакала моя мама. На похороны бабушки пришли все соседи, народу было очень много, двери нашей квартиры были открыты для всех.

До Шуваловского кладбища, куда направилась похоронная процессия, было не меньше пяти километров. Все шли пешком, а меня, закутанного в теплые платки, усадили на катафалк около гроба. Похоронили бабушку недалеко от церкви, рядом с еще свежей могилой ее дочери Саши – Александры Гавриловны Бурковой.

Вскоре после смерти бабушки я перестал верить в Бога, я узнал, что люди придумали его для себя. Но огонь, заложенный бабушкой в мою душу, продолжал гореть и разгораться. Религиозные заветы бабушки превратились теперь просто в совесть, порядочность, добро...

Летом 1922 года моя старшая сестра Таня привела меня и моего друга Ванюху, сына отца Иоанна, на сбор пионерского отряда, который проходил в здании бывшей школы, где на четвертом этаже в 1920 году находилась «Американка» – общество помощи голодающим детям России от Соединенных Штатов Америки. Сбор пионерского отряда проходил в зале на втором этаже, украшенном гирляндами разноцветных флажков и красочными плакатами, призывавшими бить буржуев.

В зале собралось человек тридцать ребят. Все они были старше меня и Ванюхи. Их принимали в пионеры, некоторым выдавали красные галстуки. Когда очередь дошла до нас с Ванюхой, то пионервожатый сказал, что нам в пионеры еще рано, нам было по шесть лет. Но в пионерский отряд нас приняли – октябрятами. Когда мы пришли домой, Таня вырезала из красной тряпочки пятиконечные звезды и нашила нам на рубашки. Теперь мы с Ванюхой ходили по улицам, гордо подняв голову и выпятив грудь, на которой красовалась красная звезда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: