Рудольф Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса

- Название:Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-9533-1342-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса краткое содержание

Сколько в истории нашей планеты было катастроф, достойных именоваться потопами? Достоверны ли легенды и предания об этих величественных и грозных событиях? Книга известного исследователя Рудольфа Константиновича Баландина — это увлекательный рассказ о свидетельствах былых катаклизмов, многие из которых запечатлелись в памяти человечества. Автор, посвятивший много лет изучению истории культуры и философии, размышляет в своей новой книге также о том, что ожидает в будущем Россию и всю нашу планету.

Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

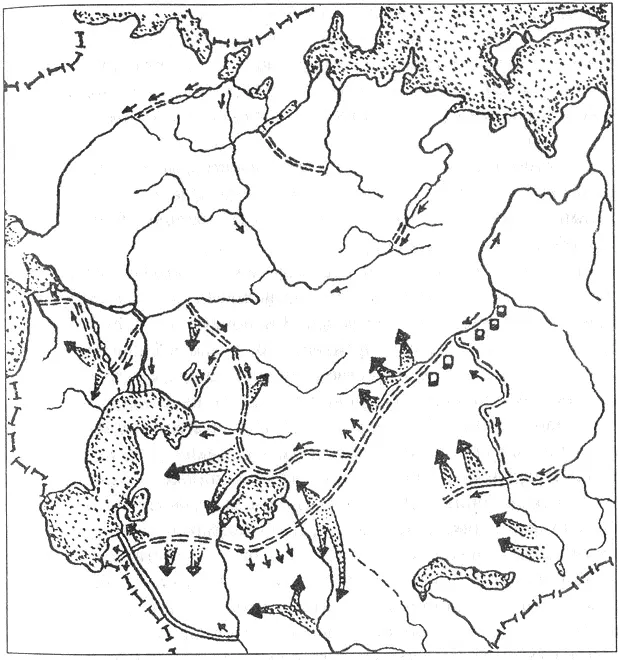

«Из неглубоких в прошлом заливов, таких как Синее морце, Кайдак, Комсомолец, Гасан-Кули, вода ушла, и они превратились в соленые болота или же в бесплодные, покрытые слоем соли равнины. Обсохли и вышли из-под воды мели Северного Каспия… А бывшие острова… превращаются в полуострова.

Многие хорошо орошавшиеся участки дельт Волги и Урала, особенно в верхней части, становятся сухими. Расположенные здесь бахчи, сады, сенокосы, пастбища… требуют искусственного орошения и обводнения…

Полностью вышли из строя порты Ильича и Астара на западном берегу, отрезанными от моря оказались большие и малые северные порты…

С падением уровня моря значительно облегчились и подводное бурение и эксплуатация скважин, сократились затраты на новое строительство, но гордость советской техники — добыча нефти в открытом море стала испытывать затруднения. Из-за мелководья ухудшилась связь с искусственными островами, осложнился завоз на них материалов и продовольствия.

Больше всех, пожалуй, страдает от обмеления такая важная отрасль народного хозяйства каспийских побережий, как лов рыбы. Солоноватые воды Каспия, обильно снабжаемые кормами всех видов из Волги, Урала, Терека, Куры, славятся исключительно ценными породами рыб. Здесь добывается белуга, осетр, севрюга. Только здесь живет и плодится знаменитая белорыбица… Обсыхание обширнейших, хорошо прогреваемых, обильных растительностью и кормами дельт и мелководий, в которых плодились, кормились и зимовали рыбы, жестоко подрывает каспийскую рыбную промышленность».

Конечно, обмеление Каспия происходило сравнительно медленно, и многие отрасли хозяйства — транспорт, нефтяные промыслы, рыболовство, овощеводство — приспосабливаются к понижению уровня морских вод. Катастрофических последствий не было. Но дальнейшее обмеление моря грозило отмиранием залива Кара-Богаз-Гол и упадком химической промышленности, привязанной к нему (добыча сульфата натрия). А ведь около трехсот предприятий страны получали продукцию комбината «Карабогазсульфат».

Так и не удалось отыскать тот самый оптимальный вариант, который удовлетворил бы и рыбоводов, и нефтяников, и моряков, и работников сельского хозяйства, и химиков. Проект преобразования Каспия должен был быть убедительно обоснован и технически выполним. Стоимость затрат на претворение идеи в жизнь не должна была превышать стоимости убытков, которые терпело народное хозяйство из-за обмеления Каспия: нельзя же тратить рубль на то, чтобы сберечь полтинник… Впрочем, некоторые потери трудно выразить в рублях: вкус белорыбицы и воблы, стаи розовых фламинго и цветение лотоса в дельте Волги, солончаки на месте морских волн…

Внимание ученых привлекали главным образом две идеи. Во-первых, расчленение Каспия дамбами и регулирование уровня воды отдельно в каждом из созданных водоемов. Во-вторых, переброска в Каспий части стока рек бассейна Северного Ледовитого океана.

Тридцать — сорок лет назад эти проекты рождали горячие дискуссии. Грандиозность проектов не вызывала сомнений в возможности их реализации: держава была экономически мощной (одной из двух сверхдержав того времени), централизованное управление народным хозяйством позволяло концентрировать огромные силы и средства на стратегически важных направлениях.

Вопрос был в другом: необходимы ли подобные мероприятия? В книге, изданной в 1975 году («Пульс земных стихий»), я писал: «А может быть, и вовсе не заботиться об искусственной стабилизации уровня Каспия? Не будем ли мы бесполезно выбрасывать драгоценные пресные воды в гигантский испарительный бассейн моря?..

Допустимо ли начинать гигантские перестройки природы, прежде чем выяснится, что будет без этих преобразований? А вдруг и без них уровень морей стабилизируется? А вдруг он начнет подниматься? Или мы научимся управлять климатом?..»

Последнее предположение, как мы теперь твердо знаем, было фантастическим. Но подъем уровня Каспия действительно произошел. И немалые затраты на то, чтобы предотвратить его понижение, оказались напрасными.

Мое предположение о повышении уровня Каспия не было мистическим пророчеством, ни точным научным расчетом. Я учел, что море это за исторический период не раз мелело (относительно) и обводнялось. Почему бы ему теперь неуклонно мелеть? Для этого потребовались бы направленные климатические изменения — уменьшение общего количества атмосферных осадков — в бассейне Волги, основной водной артерии, питающей это море-озеро. А таких изменений не отмечалось.

Значительные преобразования природной среды в Волжском бассейне происходили в двух направлениях. Прежде всего, истреблялись лесные массивы, осушались болота, распахивались обширные территории. Это, как известно, ведет к уменьшению питания подземных водоносных горизонтов и увеличению поверхностного стока. Казалось бы, в Каспий должно было поступать больше волжской воды. Почему этого не произошло и даже началось «обмеление» моря?

Можно предположить, что сказалось устройство плотин и крупных водохранилищ. Большое количество поверхностных вод задерживалось, а с акваторий «искусственных морей» шло активное испарение.

Но почему начался новый подъем уровня Каспия? По-видимому, произошла стабилизация (после заполнения водохранилищ) речных вод и начал сказываться увеличение поверхностного стока. Возможно, повлияли и некоторые дополнительные факторы, но этот представляется главным.

А вот с Аральским морем так не произошло. Вновь должен признаться: в ту далекую пору я предлагал не торопиться с переброской сюда части стока северных сибирских рек (а тогда за это мероприятие выступало и правительство, и широкая общественность, и журналисты, и писатели). Почему? Да потому что я год работал главным гидрогеологом Аральской партии, изучавшей геологические условия в южной трети проектируемого канала и в чаше предполагаемого водохранилища. Я убедился, что в регионе чересчур расточительно используют воды Сырдарьи и эксплуатируют первый от поверхности водоносный горизонт, артезианские воды которого изливались на поверхность по сотням (или даже тысячам) скважин, не оборудованных надлежащим образом. Надо было прежде всего навести порядок в местном водном хозяйстве, а затем уж позаботиться о восполнении водных ресурсов извне.

Конечно, и в то время можно было учесть изменения, которые произошли в бассейне Аральского моря и не давали оснований для оптимизма. Ведь две реки, питающие Арал, сильно обмелели. Он был обречен на высыхание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: