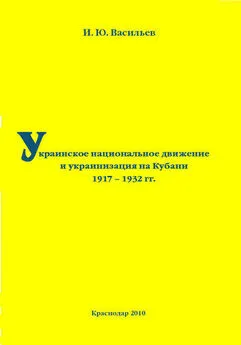

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Название:Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05824-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы краткое содержание

Что такое украинский национализм и какой идейный заряд он несет? Кто и зачем изгоняет русскую культуру, язык и идентичность из информационно-культурного пространства Украины? Чем вызвано противостояние внутри украинского общества? А главное: что такое «Украина», откуда и как она появилась, каков ее исторический путь?

В монографии на широком источниковом материале впервые в отечественной историографии исследуются ход, движущие силы и механизмы создания украинской нации в ключевой для этого процесса период – 1920–1930-е годы. Через призму деятельности украинского национального движения анализируются феномен украинского национализма, его идеологическая и мировоззренческая направленность, рассматриваются взаимоотношения украинской, русской и советской идентичностей, излагается идейно-политическая борьба в компартии Украины и Православной церкви. Книга позволяет по-новому взглянуть на современные национальные, культурные, языковые и политические процессы, имеющие место на Украине, выяснить особенности и перспективы российско-украинских отношений.

Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И все это Н. А. Скрыпник неуклонно воплощал на практике. Если вопрос о границах, о национальном развитии «диаспоры» в России встречал объективные трудности, то аналогичную работу на Украине он проводил беспрепятственно. Этому способствовали огромные полномочия Наркомпроса, бывшего независимым от союзных органов (созданию союзного Наркомата просвещения Н. Скрыпник всячески противился). Сам нарком был членом Политбюро и имел возможность собственноручно вырабатывать нужный ему курс. Он был и директором Всеукраинской ассоциации марксо-ленинских институтов (ВУАМЛИН – коммунистический аналог Академии наук), руководителем Ассоциации историков, главным редактором Украинской советской энциклопедии (УРЕ), секретарем коммунистической фракции и академиком ВУАН. Занимая пост наркома просвещения, он был, пожалуй, одной из самых влиятельных фигур в КП(б)У (С. В. Косиор, сменивший в 1928 г. Л. Кагановича на посту генерального секретаря, уступал ему по известности).

И работа, проводимая при взаимодействии (и, что самое важное, при взаимопонимании) с украинской интеллигенцией, была поистине неоценимой для нациостроительства. Наркомпрос стоял на незримой точке пересечения партии, Советского государства, народа и той «украинской стихии», которую правильно назвать украинским движением, и в своей повседневной работе отражал интересы всех участников национально-культурного процесса. Но в силу мировоззрения наркома и лиц, окружающих и «делающих» его (многие из них являлись выходцами из Галиции [1088]), а также политики партии (скажем, постановлений партийных съездов, трактуемых либо буквально, либо целенаправленно в «нужном» духе) и активной деятельности национального движения – словом, по причине всего этого работа Наркомпроса выходила за отводимые идеологические рамки. Она была направлена на строительство украинской нации, причем целью была не победа пролетарской революции и построение социализма, а сама нация.

Все это, конечно, не являлось секретом и держалось И. Сталиным в поле зрения. Кампания 1926–1928 гг. показала обеспокоенность партии выходом национального строительства из-под контроля. Но положение большевиков (в основном экономическое) еще не позволяло им приступить к коммунистическому штурму и свернуть нэп. Не позволяла это сделать и проходившая внутрипартийная борьба в руководстве ВКП(б). Позиции Н. Скрыпника и руководимого им Наркомпроса были крепкими как никогда. Но предвестники возможной смены курса в национальной политике уже наблюдались. Вступление СССР в новое десятилетие, коренным образом изменившее ход его истории, стало переломной вехой в судьбе многих адептов украинского национального движения – и партийцев, и их беспартийных единомышленников.

Глава 6

Украинское национальное движение в 1930-х гг.

1930-е гг. стали прямой противоположностью предшествующему десятилетию. Развитие Советского Союза стало осуществляться по совершенно иным законам – законам «великого перелома», ставшего началом громадного цивилизационного скачка нашей страны из века «лапотного» в век «космический». Модернизационный рывок спрессовал время: за два десятка лет СССР прошел путь, на который иные народы затрачивали несколько столетий. Конечно, далось это дорогой ценой. Лишь подчинив всю мощь государственной машины, все силы общества, жизнь каждого человека единой воле, можно было рассчитывать на решение стоящих перед страной задач. А они диктовали необходимость пересмотра прежних принципов экономического, социального, политического устройства СССР. Новые реалии самым непосредственным образом отразились и на сфере национальной политики и национальных отношений. А те, в свою очередь, предопределили судьбу многих национальных движений, и в первую очередь украинского.

«Великий перелом» и национальная политика

Перемены в национальной политике и судьбе украинского национального движения стали следствием изменения экономического курса страны. В связи с этим возникает вопрос: а когда, собственно, эти перемены начались? Иногда в качестве их нижней границы называют голод 1932–1933 гг., изменивший расстановку сил в Украинской парторганизации. За рубежную дату порой принимают назначение на пост второго секретаря ЦК КП(б)У П. П. Постышева, ставшего фактическим главой республики и круто взявшегося за выкорчевывание украинского национализма. Или таковой считают кампанию весны 1933 г., направленную против наркома просвещения УССР Н. Скрыпника, завершившуюся официальным осуждением проводимой им линии в национальном вопросе. Определенные основания для этого есть. Например, не кто иной, как сам П. П. Постышев, на XII съезде КП(б)У (январь 1934 г.) недвусмысленно намекнул, что именно с его приездом на Украине начался новый этап в реализации ленинской национальной политики [1089]. И все же эти изменения стали следствием более глобальных перемен в жизни страны. К тому же национальное движение и национальная политика – вещи хотя и близкие, но разные, а посему переломный момент в судьбе украинского движения, да и в курсе национальной политики надо искать не здесь.

Эпоха «1930-х» наступила несколько раньше указанных событий: они стали лишь ее зримым воплощением. Но также не стоит искать нижнюю границу нового периода в борьбе с «триединым» национальным уклоном 1926–1928 гг. и, уж тем более, не в XII съезде РКП(б), на котором, по мнению некоторых исследователей, были предприняты «первые попытки “сталинизации” межнациональных отношений». Именно тогда, как полагают приверженцы этой точки зрения, проступили «некоторые признаки смены курса» в национальной политике, то есть главной угрозой советскому строю постепенно стал видеться не великодержавный шовинизм, а местный национализм [1090]. Однако не стоит усматривать начало «эпохи 1930-х» в XII съезде РКП(б). Уж слишком далеки эти события друг от друга и слишком разными были условия, в которых они осуществлялись. На съезде лишь было обозначено, к тому же весьма завуалированно, что опасность для пролетарского интернационализма может представлять не только великодержавный шовинизм, хотя во всеуслышание таковым был объявлен именно он, но и местный национализм. Ко всему прочему, зная отношение значительных кругов партии к вопросу о государственном устройстве страны и к украинскому национализму, ничего принципиально нового и необычного в этом не было. Настоящей сменой курса в национальной политике стала как раз утвержденная на съезде политика абсолютизации и политизации этничности, политика спускаемой сверху «весны народов».

Конечно, смена эпох не наступила в одночасье. Ее предпосылки крылись в предыдущем десятилетии, вызревая в политико-экономической утробе нэпа, набирая силу по мере восстановления народного хозяйства и укрепления советской власти. Параллельно эволюционировало отношение правящих кругов к проблеме местных национализмов. 1926–1928 гг. наглядно продемонстрировали эту эволюцию. Нет оснований сомневаться и в том, что на переход к «рывку» сильное влияние оказала коммунистическая доктрина, положенная в основу основ партии и руководимого ею государства – в программу ВКП(б). Мечта о создании коммунистического общества (именно коммунистического, а не просто справедливого) оставалась путеводной звездой для многочисленных и влиятельных «пламенных революционеров», особенно из числа «старой гвардии», и партократии. Это обстоятельство послужило причиной появления точки зрения на «рывок» как на новый этап «коммунистического штурма» – продолжение неудавшегося ленинского эксперимента 1917–1921 гг. Заложенной в коммунистической доктрине неприязнью к частной собственности и ее носителям, например к крестьянству, порой объясняют жесткость и даже жестокость, с которой осуществлялись социально-экономические преобразования [1091].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: