Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Название:Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0592-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века краткое содержание

Настоящая монография посвящена истории общин сестер милосердия, действовавших в Москве с середины XIX до начала ХХ века. Исследование написано на основании многочисленных архивных документов и опубликованных источников. Впервые дается описание всего комплекса существовавших при общинах благотворительных учреждений, разбирается их состав, организация и результативность их деятельности, представлены и проанализированы разнообразные статистические данные. Показана героическая работа общин во время военных действий и эпидемий. Рассказывается о жизни самих сестер милосердия, об их характерах и судьбах. Для всех интересующихся русской историей.

Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сестры из общины «Утоли моя печали» ухаживали за больными в больницах и частных домах, а в военное время поступали в распоряжение Общества попечения о раненых и больных воинах, по усмотрению которого командировались на театр военных действий [384]. Сестры, командированные в военные госпитали, оставались при этом в ведении и под покровительством своей общины [385]; неизменной их обязанностью оставалось безусловное подчинение любым распоряжениям начальства, точное выполнение всех правил и инструкций [386].

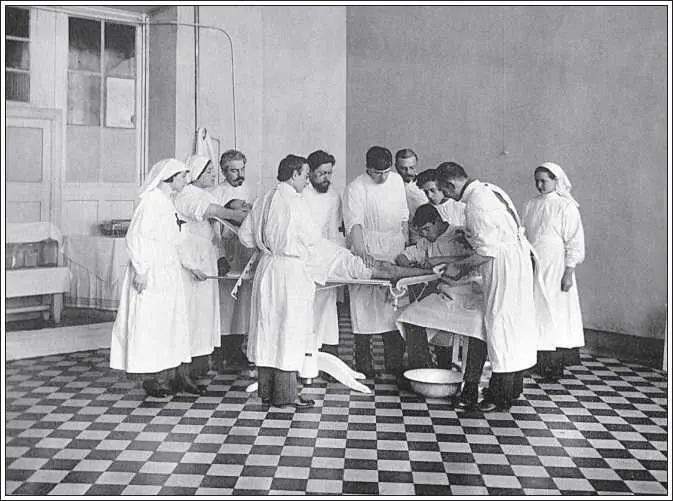

Городской распределительный госпиталь в 1-м казенном винном складе. Операционная (Альбом деятельности Московского Городского Управления по организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных 1914–1915 гг. М., 1915. С. 15)

Особое правило запрещало сестрам милосердия городской общины «Утоли моя печали» вступать в профессиональные союзы или какие-либо другие корпоративные организации [387]. Аналогичное предписание встречается только в уставе Марфо-Мариинской обители милосердия (§ 24) [388]. Оно, очевидно, было продиктовано изменившейся ситуацией в общественно-политической жизни России, набиравшими все больший размах стремлениями граждан создавать всевозможные профессиональные, политические и прочие организации. Сестры милосердия могли по собственному желанию в любое время покинуть общину, в каком случае получали свидетельство о службе и имели право снова вернуться [389].

В мирное время сестры милосердия и испытуемые Владычне-Покровской общины трудились во всех отделениях общины, назначались на дежурство в военные, тюремные, городские больницы и временные лазареты Московской губернии; в свободное от дежурства время должны были заниматься рукоделием в пользу общины. В период военных действий сестры поступали в подчинение Общества Красного Креста, по усмотрению которого командировались в госпитали и на перевязочные пункты [390]. Испытуемая могла свободно покинуть общину, а сестры милосердия имели право просить об увольнении по уважительным причинам [391].

Павловская община – единственная, в которой сестры не обязывались жить постоянно, могли трудиться в удобное для себя время (но не менее суток в неделю) и имели право отказаться от ухода за заразными больными [392]. В общине существовало общежитие, в которое принимались сестры не старше 45 лет: постоянно живущие в общине посвящали работе свое время полностью.

Непосредственное руководство деятельностью всех сестер осуществляла старшая сестра, которая принимала испытуемых, непосредственно участвовала в их практической подготовке, входила в состав экзаменационной комиссии, отвечала за распределение занятий по уходу за больными между сестрами и их помощницами, координировала графики работы сестер и предоставление им отпусков [393]. Помощница старшей сестры избиралась по предложению последней крестовыми сестрами и утверждалась Советом. Она являлась ближайшей сотрудницей старшей сестры, принимала участие во всех ее делах по общине и при необходимости могла заменить ее [394].

§ 4. Материальное обеспечение и пенсии сестер милосердия

Служение сестер милосердия Красного Креста было безвозмездным. Любая плата за их службу поступала непосредственно в общину, а принимать вознаграждение или подарки им категорически запрещалось [395]. При этом и испытуемые и сестры находились на полном содержании общины, обеспечивались помещением, пищей, одеждой и бесплатным лечением. Кроме того, они ежемесячно получали на мелкие расходы небольшую сумму, размер которой определялся общиной. Например, в Иверской эти выплаты составляли от двух до пяти рублей [396].

Сестры милосердия общины «Утоли моя печали» полностью содержались общиной и не получали жалованья. В свободное время они шили белье и занимались рукоделием в пользу общины [397], но с переходом общины в ведение города этот порядок изменился. Испытуемые обеспечивались помещением, питанием и формой и только на втором году обучения получали одежду и обувь [398], хотя для неимущих учениц могли делаться исключения. Сестры милосердия стали не только пользоваться полным содержанием, но и получать небольшое денежное вознаграждение [399].

Сестры Владычне-Покровской общины находились на полном обеспечении и никакого вознаграждения за свой труд не получали. При этом им строго запрещалось иметь какие-либо запасы и пользоваться собственными вещами [400].

Постоянно живущие в Павловской общине сестры милосердия находились на полном обеспечении и ежемесячно получали небольшую сумму на мелкие расходы [401].

Сестрам милосердия, прослужившим 25 лет в общинах Красного Креста, назначалась государственная пенсия. Потерявшим здоровье и неизлечимо больным ее могли назначить и раньше, если те проработали не менее 15 лет [402]. Потерявшие на службе здоровье и наиболее заслуженные сестры принимались в убежища для сестер милосердия Красного Креста при наличии в них свободных мест. Однако как таких учреждений, так и мест в них было крайне мало, поэтому Нормальный устав рекомендовал общинам позаботиться об открытии собственных убежищ [403].

По уставу Иверской общины все сестры, прослужившие 15 лет, могли претендовать на получение пенсии. Кроме того, сестрам милосердия этой общины предоставлялись очередные отпуска и они имели преимущественное право на принятие в убежище для сестер милосердия при Московском местном Комитете Красного Креста [404].

Состарившиеся или потерявшие здоровье сестры общины «Утоли моя печали», прослужившие не менее 15 лет, могли остаться жить в общине на полном содержании, а не прослужившие указанного срока определялись в какое-либо благотворительное заведение [405]. Получения сестрами пенсии или пособий не предусматривалось, ничего не говорилось и о возможности для них оставить общину по собственному желанию.

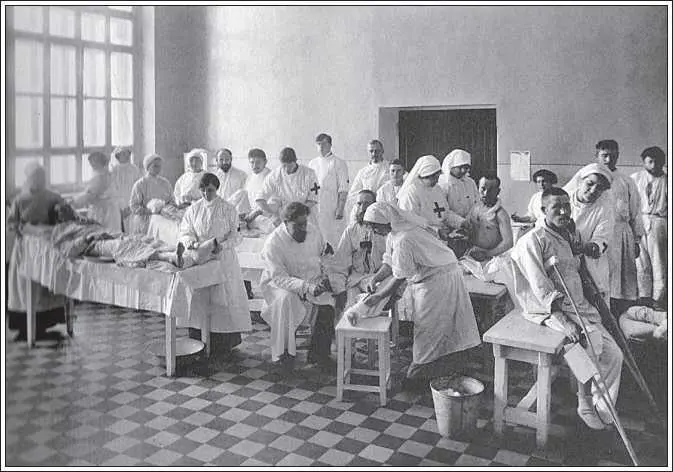

Городской распределительный госпиталь в 1-м казенном винном складе. Перевязочная (Альбом деятельности Московского Городского Управления по организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных 1914–1915 гг. М., 1915. С. 16)

С 1881 г., согласно новому уставу, сестра милосердия могла рассчитывать на обеспеченную старость в общине только после безупречного двадцатилетнего труда в ней. Из этого следует, что о сестрах, потерявших здоровье ранее этого срока, община никакой заботы на себя не брала: у них изымался крест, а выданное свидетельство уничтожалось, причем сестры не имели права требовать от содержавшей их общины какого-либо вознаграждения за свои труды [406].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: