Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Название:Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0592-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века краткое содержание

Настоящая монография посвящена истории общин сестер милосердия, действовавших в Москве с середины XIX до начала ХХ века. Исследование написано на основании многочисленных архивных документов и опубликованных источников. Впервые дается описание всего комплекса существовавших при общинах благотворительных учреждений, разбирается их состав, организация и результативность их деятельности, представлены и проанализированы разнообразные статистические данные. Показана героическая работа общин во время военных действий и эпидемий. Рассказывается о жизни самих сестер милосердия, об их характерах и судьбах. Для всех интересующихся русской историей.

Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мирные дружеские отношения между сестрами милосердия в такой обстановке особенно ценились. Они позволяли чувствовать себя более комфортно, спокойно и весело проводить минуты отдыха. «Проработав целый день, каждая на своем дежурстве, мы собирались часам к девяти вечера в своем домике за чашкою чая, делились дневными впечатлениями, рассказывали друг другу забавные эпизоды, порой хохотали до упаду над каким-нибудь пустяком, – вспоминала Н. В. Козлова. – Каждая из нас получила свое прозвище, соответствовавшее какому-нибудь характерному событию, которыми мы и звали друг друга. В этих наших отношениях хорошо было то редкое среди женщин явление, что у нас было настоящее товарищество. Мы отлично относились друг к другу, готовы были стоять друг за друга горой – вместе с тем совершенно отсутствовала чисто женская черта копаться в чужой душе и интимной жизни» [437].

Если складывался сплоченный коллектив, то жил он уже несколько обособленно. Сестры, сдружившиеся, как правило, еще в общине, старались держаться друг друга и в командировках. К примеру, Н. В. Козлова с удивлением отметила: «Поступившие к нам три в-ския сестры так до последнего дня и остались в-скими, а мы N-скими. Никакого слияния между нами не произошло» [438]. Одну из причин таких отношений называет в своем письме сестра Иверской общины София Михайловна Андронова: «Да еще слышали, что к нам хотят присоединить Елизаветинскую общину. Это не особенно радует. Мы пока все дружны и все у нас мирно, но тогда не знаю, мы слышали, что они уже успели между собой перессориться. Пожалуй, и нас заразят этим, чего не дай Боже» [439].

Отношения сестер милосердия с врачами складывались хорошо, если последние видели в них своих надежных помощниц. «Работая вместе с сестрой, видя ее сочувствие к его делу, врач сознает ее полезность, смотрит на нее как на своего сотоварища, отдает ей справедливость и обращается к ней с чувством доверия и уважения», – писала С. А. Арендт [440]. Если же эти взаимоотношения выходили за рамки служебных, они могли доставить сестре милосердия серьезные неприятности, компрометируя ее перед подругами и начальством. Подобные романы заканчивались как законным браком, так и трагедиями [441].

Случались конфликты сестер с начальством общин и руководством госпиталей, в первую очередь со старшими сестрами и главными врачами. Для сестер милосердия такие случаи были чреваты увольнением из госпиталя или переводом на более тяжелую работу [442]. Причины здесь могли быть самыми разными – от личной неприязни до сознательного нарушения сестрами установленных в учреждении правил. Если с первым все достаточно ясно, то нарушения дисциплины – явление далеко не однозначное. С одной стороны, правила не всегда были хорошо продуманы, а их исполнение казалось сестрам тяжелым и бессмысленным. К примеру, сестрам одного из отрядов, следовавших на фронт, строго воспрещалось на станциях обедать в зале первого класса и даже входить в станционные здания, из-за чего они почти всю дорогу оставались без горячих обедов. Это правило было тем более обидным, что сестры других отрядов, ехавшие в том же поезде, спокойно выходили и обедали на станциях [443].

Неприятие правил приводило и к более серьезным конфликтам, примером чему могут служить события, произошедшие в Иверской общине в конце 1901 – начале 1902 г. [444]После нескольких случаев уклонения сестер от предложенных им командировок Совет общины принял решение разработать и утвердить точные правила, устанавливающие обязанности и права сестер милосердия и испытуемых, что и было сделано в ноябре 1901 г. Некоторые пункты этих правил вызвали возмущение сестер и врачей. Первые посчитали, что эти правила обидны, так как слишком стесняют их свободу и права. Врачей же не устроили изменения в порядке назначения сестер милосердия в клинику и лечебницу. Кроме того, именно в это время сменилась старшая сестра общины: после ухода из-за тяжелой болезни Л. К. Пиварович, занимавшей эту должность в течение пяти лет, была назначена Н. Д. Липинская, которая стала усердно наводить порядок, что привело к трениям и столкновениям с сестрами.

В. Ф. Джунковский, исполнявший в то время должность попечительницы, будучи человеком военным, решил действовать решительно и пресечь дальнейшее брожение в общине. В первую очередь он распорядился перевести в Военный госпиталь сестру хирургического отделения Анну Куликову, имевшую большое влияние на сестер и агитировавшую их против введенных правил. В ее защиту выступили 12 сестер – весь персонал лечебницы и хирургической клиники общины. Они потребовали возвращения Куликовой, угрожая в противном случае уйти из общины. Джунковский настоял на своем решении и, безуспешно попытавшись урезонить сестер, принял их прошения об увольнении в запас. Вслед за сестрами милосердия из общины стали уходить и врачи, недовольные сложившейся ситуацией.

Тем не менее данные события не нанесли серьезного вреда работе общины. Стараниями В. Н. Штурма ушедшие врачи скоро были заменены новыми и после трех недель перерыва прием больных возобновился.

Т. М. Миркович указывает, что некоторые девушки уже при поступлении в общину знают, что «из-за трудности общинских правил очень многие из сестер их нарушают и не видят для себя необходимости явиться в данном случае исключением» [445]. Руководству в ситуации острой нехватки сестер приходилось идти на компромисс и принимать кандидаток, заведомо неспособных подчиняться правилам общин [446]. В случае с Иверской общиной руководство заняло жесткую позицию и рассталось со всеми, кто не хотел или не мог подчиняться установленным правилам.

Многое, конечно, зависело и от характера и личных качеств людей, занимавших руководящие посты. Если начальник беспокоился в первую очередь о благополучии своих подчиненных, старался всех устроить наилучшим способом, удовлетворить по возможности все просьбы, терпеливо выслушивая жалобы, то и сестры, чувствуя такую заботу, были ему благодарны [447].

Во время военных действий большую часть сестер милосердия командировали из общины в военные госпиталя и передовые отряды, где условия работы различались. Госпиталь, как правило, всегда был полон раненых, и сестры работали не покладая рук. А на передовых перевязочных пунктах персонал мог долго сидеть почти без дела, а потом вдруг начиналась крайне напряженная работа. Здесь, «как в калейдоскопе, мелькали перед глазами раненые головы, руки, ноги, но не было того личного отношения к больным, которое является, когда ходишь за ними и которое придает какую-то особую силу, смысл и утешение в тяжелой сестринской работе» [448].

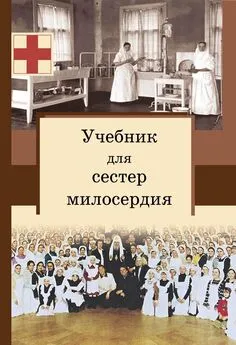

Одна из палат городского лазарета им. св. Татианы при бывш. Университетской типографии (Альбом деятельности Московского Городского Управления по организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных 1914–1915 гг. М., 1915. С. 88)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: