Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Название:Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0592-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века краткое содержание

Настоящая монография посвящена истории общин сестер милосердия, действовавших в Москве с середины XIX до начала ХХ века. Исследование написано на основании многочисленных архивных документов и опубликованных источников. Впервые дается описание всего комплекса существовавших при общинах благотворительных учреждений, разбирается их состав, организация и результативность их деятельности, представлены и проанализированы разнообразные статистические данные. Показана героическая работа общин во время военных действий и эпидемий. Рассказывается о жизни самих сестер милосердия, об их характерах и судьбах. Для всех интересующихся русской историей.

Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одним из важнейших является вопрос о причинах, побуждавших женщин поступать в общины сестер милосердия. Ответить на него чрезвычайно сложно, поскольку причины могли быть самыми разными и в каждом конкретном случае они были свои. Можно только попытаться обобщить известные сведения, почерпнув подобного рода информацию из источников личного происхождения – дневников, воспоминаний и писем самих сестер милосердия.

Большинство сохранившихся документов принадлежат тем, кто решил стать сестрами милосердия в связи с объявлением войны – Русско-турецкой, Русско-японской или Первой мировой [423]. Разумеется, ими двигал патриотический порыв, желание быть полезными Отечеству в трудное время, стремление следовать за дорогими людьми – отцами, братьями, женихами и мужьями. Далеко не всегда такие решения могли быть продуманными и взвешенными. Например, сестра Дьякова, совсем недолго проработавшая в отряде Александры Григоровой, призналась, что пошла в сестры в порыве патриотизма, под влиянием возвышенных речей своей пылкой подруги, так и не решившейся на аналогичный шаг. Девушка, бывшая сельской учительницей, отправилась на Дальний Восток, переоценив свои силы и способности. «Я ее убеждала, – писала А. М. Григорова, – что самое лучшее для нее постараться выйти из общины и вернуться к прежнему делу» [424].

Намного сложнее говорить о причинах поступления в общины сестер милосердия в мирное время. Впрочем, попытки как-то классифицировать мотивацию сестер предпринимались уже их современниками.

Христина Даниловна Алчевская – выдающийся педагог и публицист XIX в. – исполняла обязанности сестры-волонтерки во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., работая в Харьковском госпитале. Она, анализируя собственные наблюдения, делила сестер милосердия на пять «типов» [425]. К первому, самому распространенному, она отнесла веселых и беззаботных молодых девушек, которые шли в больницу как на светский раут и удивительно легко относились к окружавшим их страданиям. Алчевская вспоминает одну из таких сестер, «которая обыкновенно так начинала свой рассказ: „это было так весело! так весело – приходит санитарный поезд с тяжело ранеными“ и т. д.» [426]. По-видимому, они так радовались возможности вырваться из привычных рамок обыденной жизни, возможности быть полезной, что не до конца сознавали всю ответственность своего служения.

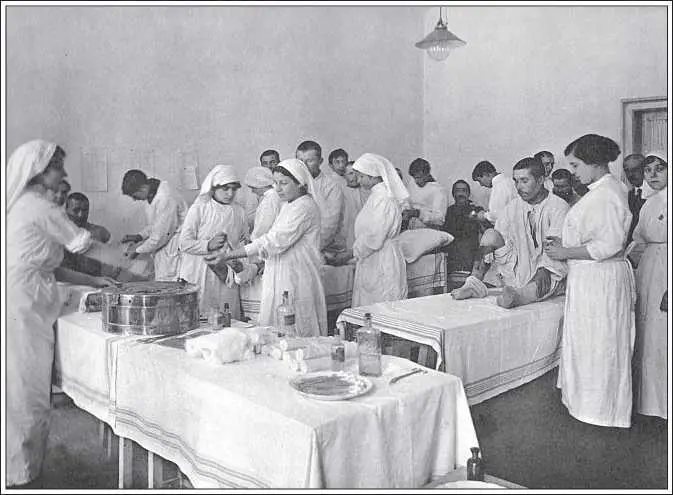

Городской лазарет им. св. Татианы при бывш. Университетской типографии. Перевязочная (Альбом деятельности Московского Городского Управления по организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных 1914–1915 гг. М, 1915. С. 89)

Второй тип – это «сестры-педанты», воображавшие себя высококвалифицированными специалистами, практически врачами. Это могли быть даже сестры военного времени, прошедшие лишь краткие двух-трехмесячные курсы подготовки и не имевшие никакого опыта. В отличие от «веселых» девушек, они относятся к работе очень серьезно, трудятся добросовестно, но искренне считают, что «только им одним доступна эта работа, и на обыкновенных смертных смотрят с самоуверенностью и высокомерием невежества» [427].

Третий разряд – «наемницы», для которых работа сестер милосердия была не более чем способом заработать на жизнь. Как правило, это были те, кто попал в затруднительное материальное положение. Они поступали в общины не по велению сердца, а из-за нужды и соответственно готовы были оставить свое служение при первой же возможности. Одна из таких сестер говорила: «Если бы мои родные не разорились, никогда бы я не дошла до этого унижения» [428]. Иногда складывалось столь безвыходное положение, что поступление в общину воспринималось ими как единственная альтернатива уходу в монастырь [429].

К четвертой группе относились «искательницы приключений», мечтавшие попасть на линию фронта, настолько занятые интригами и сомнительными приключениями, что на работу им времени уже не оставалось. Да и не соответствовал тяжелый ежедневный труд сестер милосердия их романтическим представлениям. Алчевская считала, что такие сестры компрометируют святое дело. «Кажется, что красный крест попал на их платье по ошибке» [430], – писала она.

Наконец, к пятой категории Алчевская относит девушек, полностью посвятивших себя выбранному служению, которые стали сестрами милосердия исключительно из-за горячего желания помогать ближним, из-за невозможности оставаться в стороне, видя чужое горе. Такие сестры умеют утешить и успокоить своих пациентов, плачут и страдают вместе с ними. Они работают с жаром и увлечением, надрывая собственное физическое и душевное здоровье. Их пример заражает и увлекает других, благодаря их самоотверженному труду в обществе поддерживается престиж сестер милосердия. Христина Даниловна считала, что такие сестры составляют меньшинство или даже являются исключениями – «это те святые, те праведники, которыми держался грешный город» [431].

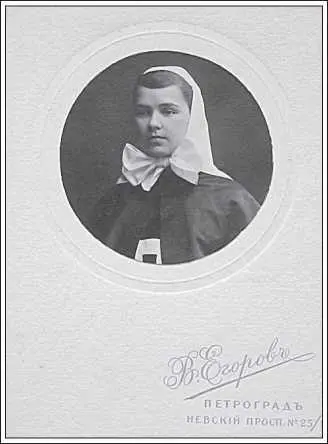

Портрет сестры милосердия. 1917. Петроград. Фотограф В. Егоров (из личной коллекции А. Классена)

Конечно, сейчас невозможно провести какое-то статистическое исследование и выяснить процентное соотношение различных типов сестер милосердия. Все же есть основание думать, что сестер «по призванию» было немало, иначе сам институт сестер милосердия не только бы не получил столь широкого распространения, но и просто прекратил бы свое существование вслед за спадом очередной патриотической волны.

Бытовая сторона жизни сестер милосердия в общинах и госпиталях нередко добавляла трудностей к их и без того нелегкому служению. Поступавшие в общину размещались в общежитии для сестер. В лучшем случае там были двух-четырехместные комнаты, но в некоторых общинах число проживавших в одной комнате доходило до 80 человек [432].

Уставшая сестра не имела возможности побыть одной и полноценно отдохнуть после дежурства [433]. Как и в любом коллективе, могли встретиться девушки с неуживчивым характером [434]. При расселении сестер начальство общины не могло, а иногда, очевидно, и не старалось учитывать особенности их характера и личные склонности, что вносило дополнительные трудности во взаимоотношения. Постоянное напряжение, естественно, сказывалось на нервной системе сестер, когда начинала раздражать каждая мелочь [435]. Такие условия жизни периодически приводили к ссорам, иногда очень серьезным. Так, отряд сестры А. М. Григоровой был отправлен на Дальний Восток по срочному запросу, однако, прибыв на место назначения, его члены оказались совершенно невостребованными. Лишь через некоторое время удалось узнать причину, по которой возникла такая странная ситуация. Оказывается, инспектор их вызвал из-за того, что перессорились сестры в одном из госпиталей, и он сгоряча их всех уволил. Потом они помирились, попросили прощения и остались на своих местах; он же, по-видимому, забыл о своей экстренной телеграмме в Общество Красного Креста [436].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: