Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

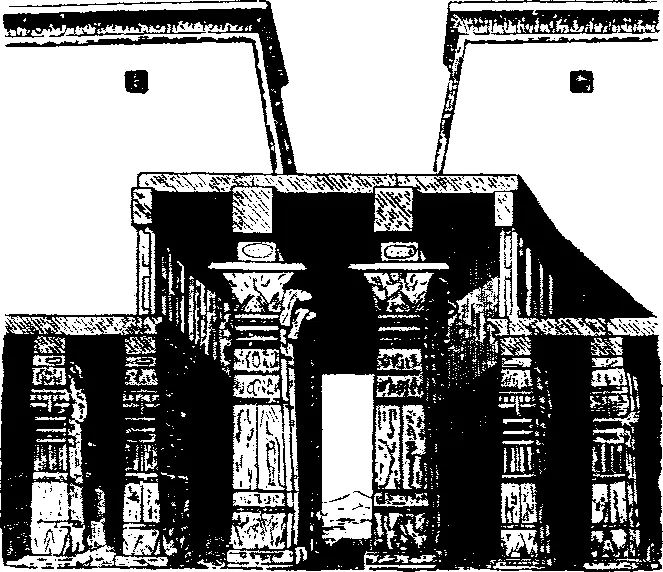

В некоторых египетских храмовых дворах бросается в глаза, что дверные пролеты выше колонн примыкающих портиков. Это соотношение совершенно невозможно в Греции и диаметрально противоположно принципам классической архитектуры (см. том II). Такая величина двери тесно связана с принципом динамического масштабного ряда, который последовательно проведен и во дворе храма. Вспомним, что в каменное обрамление двери первоначально было вставлено еще деревянное обрамление значительно меньшего размера, доходившее приблизительно только до половины высоты еще существующего каменного обрамления (см. рис. 187). На одном конце масштабного ряда находится человек. От него формы нарастают, все больше и больше увеличиваясь, через низкое деревянное обрамление, которое перерастают колонны. Над колоннами возвышается большое каменное обрамление, а из него развиваются башни пилонов. Формы все активнее и драматичнее нарастают вверх. Человек и тут кажется совершенно ничтожным по сравнению с гигантскими противопоставленными ему формами. Динамический масштабный ряд отличает архитектуру Нового царства от зодчества Древнего царства, где, особенно в пирамидах, колоссальные формы противопоставлены зрителю гораздо резче, почти совершенно без связующих переходов.

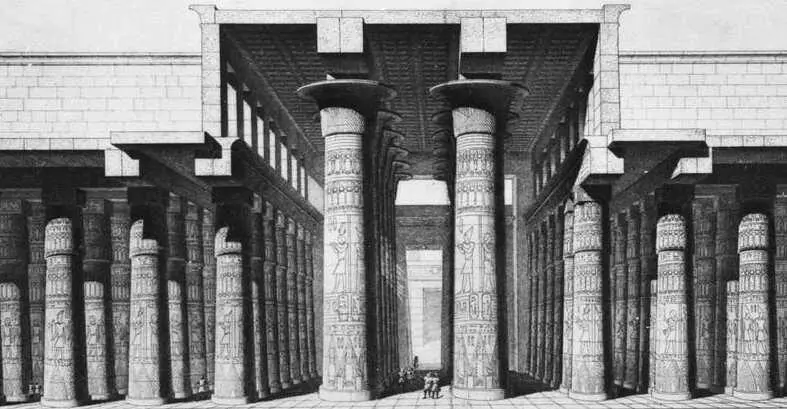

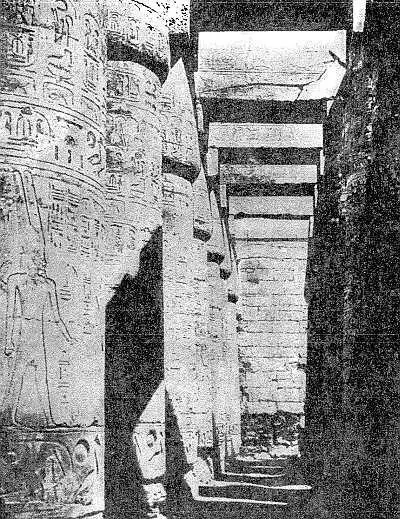

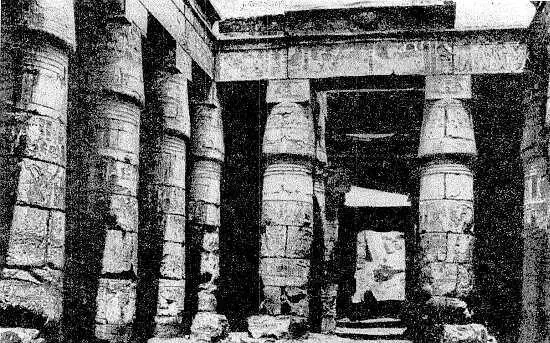

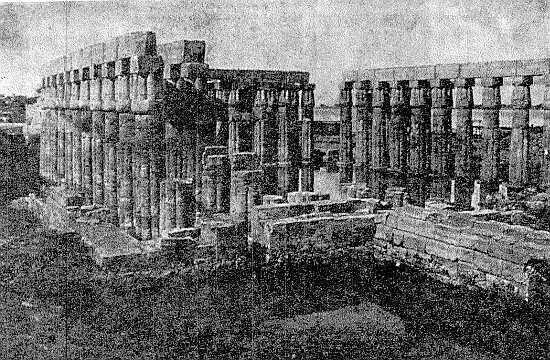

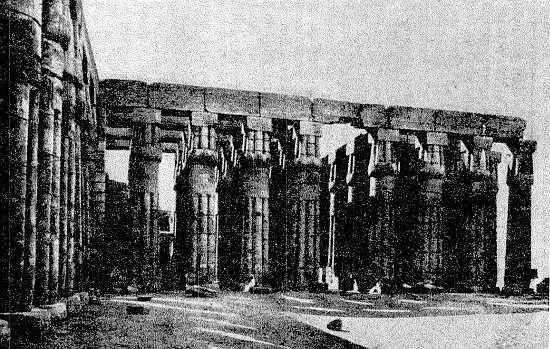

За двором, приближающимся по своему плану к квадрату, следует гипостильный зал (рис. 191–196), в большинстве случаев растянутый вширь. Огромные размеры гипостильного зала Большого храма в Карнаке, самого крупного египетского храма, достигают 50×100 м. Гипостильный зал тоже звено на главной оси египетского храма. Он сплошь заставлен колоннами и весь перекрыт сверху, но свет все же льется из верхних световых отверстий. Крошечное святилище, тесное, зажатое между четырьмя стенами и совершенно темное, имеет значительно более суженное и затемненное внутреннее пространство, чем гипостильный зал; Гипостильный зал своей обшей формой подчеркивает центральную ось храма. Для него характерен так называемый «базиликальный разрез», т. е. повышение средней части зала так, что в вертикальных стенках, расположенных между частями перекрытия, находящимся ниже, и частями его, находящимися выше, сделаны световые отверстия. Название «базиликальный разрез» перенесено на формы египетской архитектуры с зодчества древнехристианского, где господствующий тип культового здания, базилика, имел совершенно такой же разрез, и восходит через римское и греческое зодчество к архитектуре Египта. Базиликальный разрез гипостильного зала египетского храма Нового царства является одним из тех гениальных архитектурно-композиционных приемов, которые содержат в себе одновременно решение самых различных проблем, перекрещивающихся в данном архитектурном типе. Базиликальный разрез разрешает прежде всего вопрос освещения гипостильного зала, перекрытого потолком во всех своих частях. Можно было бы устроить световые отверстия в наружных стенах. Но тогда при огромных размерах зала середина осталась бы совершенно темной, а кроме того, свет, сконцентрированный около боковых стен гипостильного зала, отвлекал бы внимание зрителей от проходящей через середину гипостильного зала центральной оси храма, которую нужно было всеми возможными средствами выделить. Базиликальный разрез освещает среднюю часть гипостильного зала, наиболее важную. С другой стороны, базиликальный разрез, проходя по направлению от двора к святилищу, т. е. по главной оси храма, через гипостильный зал, растянутый в ширину, создает внутри зала более высокий коридор, соответствующий основной оси храма и подчеркивающий её. Колонны, несущие повышенную часть перекрытия зала над его средней частью, шире и выше остальных колонн зала. Эти колонны образуют аллею, обозначающую путь к святилищу. Наконец, базиликальный разрез концентрирует свет в центральной, более высокой аллее гипостильного зала, этим еще сильнее выделяя главную ось храма — путь религиозной процессии.

Гипостильный зал — первая часть египетского храма, ограниченная не только с боков, но и сверху. Внутреннее пространство гипостильного зала имеет сильно выраженный пещерный характер. На самом деле гипостильные залы, как и другие помещения большинства египетских храмов, находятся на поверхности земли и сложены из каменных квадров. Но те сравнительно немногочисленные пещерные или полупещерные храмы Нового царства, которые нам известны, как, например, рассмотренный выше храм в Дейр-эль-Бахри или храм в Абу-Симбеле, о котором речь будет впереди, очень типичны. Пещерность гипостильного зала выражается главным образом в том, что его внутреннее пространство занято, подавлено массой, господствующей внутри и насыщающей собой незначительное пространственное ядро, подчиненное охватывающей его материи. Колонны настолько толсты и массивны, они так близко придвинуты друг к другу, что получается впечатление, что все эти огромные круглые столбы являются не свободно воздвигнутыми на ровном месте структивными архитектурными элементами, а остатками бывшей первоначально сплошной скалы, в которой выкопана пещера. При этом вспоминаются целиком выдолбленные в горе пещерные гробницы Среднего царства с наружными и внутренними многогранными столбами, вытесанными из скалы. Но благодаря своей более сильной изобразительности и символичности колонны гипостильного зала кажутся еще более пещерными и еще менее структивными, чем протодорические колонны. (Таким образом, получается парадоксальный лишь на первый взгляд вывод, что сложенные из каменных блоков колонны гипостильного зала кажутся более пещерными, чем действительно вытесанные из скалы протодорические колонны. Решающим для основного общего впечатления в том и другом случае является характер оформления самой колонны и того целого, частью которого она является.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)