Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

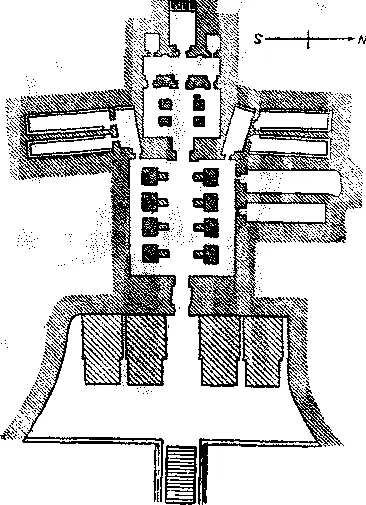

Последним звеном египетского храма является святилище. Обыкновенно это крошечное помещеньице, ограниченное сплошными стенами, без световых отверстий. В нем в качестве главной святыни храма находилось какое-нибудь священное изображение. Вокруг святилища обыкновенно группируются всевозможные дополнительные помещения, преимущественно служебного назначения. Культ состоял, по-видимому, главным образом в том, что жрецы выносили священное изображение из святилища и показывали его молящимся для поклонения. Религиозная процессия собиралась в аллее сфинксов и шла дальше по направлению святилищу; причем участники ее распределялись на основании социального признака по отдельным частям храма. Потом жрецы, которые одни входили в само святилище, выносили оттуда священное изображение, торжественно шествуя с ним по основной оси храма в обратном направлении от святилища к пилонам, сперва через гипостильный зал, потом через двор к аллее сфинксов, из которой шли со священным изображением по деревням, чтобы впоследствии в такой же торжественной процессии внести его обратно в храм и поставить на место, в святилище. Моменты появления священного изображения в дверях, ведущих из святилища в гипостильный зал и из гипостильного зала во двор, были, вероятно, особенно торжественными и эффектными. Общая композиция египетского храма соединяет участников процессии, сосредоточивающих все свое внимание на одной, недостижимой для них точке — святилище, а потом возвращает их обратно в пространство природы.

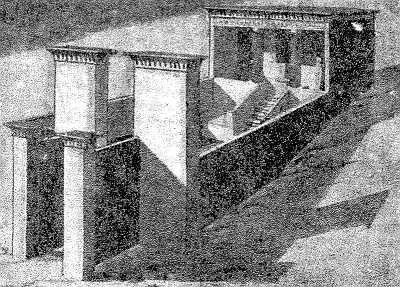

Между архитектурой Древнего и Нового царств имеется существенное принципиальное различие, которое выражается в том, что пирамида (а также и храм в виде обелиска) воздействует на зрителей известным пластическим акцентом, законченным, замкнутым и самодовлеющим массивом, противопоставленным зрителю и импонирующим ему. Перед этой пластической массой замирает всякое движение. Наоборот, храм Нового царства (рис. 198 и 199) воздействует путем оформления движения людских масс, развертывающегося во времени (ср. рис. 200 и 201. До известной степени противопоставление этих двух типов архитектурного воздействия можно наблюдать и в архитектуре доклассового общества в контрасте менгира и Стонхенджа. Сравните также полярности развития: европейской архитектуры в смене стилей ренессанса и барокко, а также аналогичные явления в другие эпохи и в других странах, например: романский стиль — готика, классический греческий периптер — «древнехристианская базилика» и т. д.).

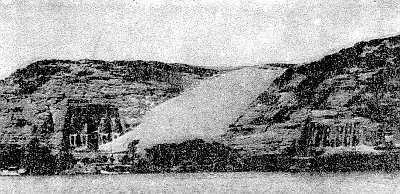

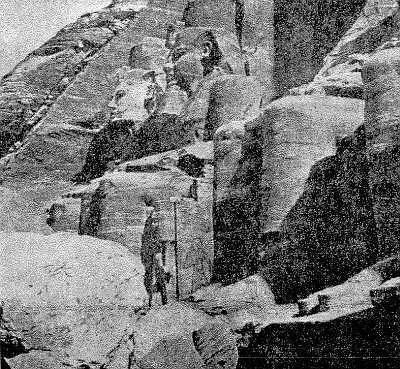

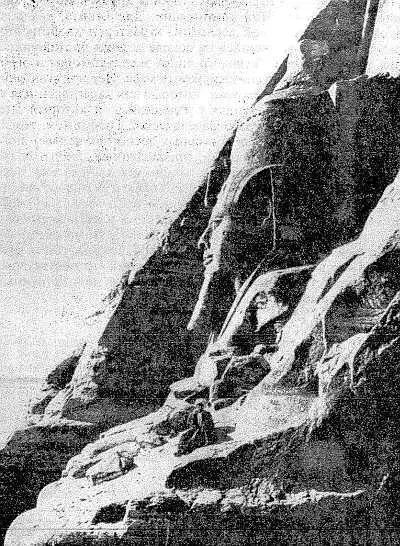

Смысл динамического масштабного ряда в египетской архитектуре и особенно характерной для нее композиции контрастирующих величин, принижающих человека и противопоставляющих ему сверхчеловеческие массивы, созданные точно божественной силой, выступает особенно ясно на примере более позднего пещерного храма в Абу-Симбеле (рис. 202–206), относящегося к эпохе Рамзеса II (1292–1225). Весь храм помещен внутри скалы, на наружной части которой высечена заменяющая пилоны лицевая часть в виде четырех колоссальных статуй фараонов, сидящих перед входом в храм, подобно статуям перед пилонами. Статуи в Абу-Симбеле достигают высоты 20 м. Лицевая сторона храма в Абу-Симбеле находится на некоторой высоте над Нилом, на самом его берегу, так что издали с реки видны общие очертания всей горы и на этом фоне лицевые части высеченного в ней храма. Храм в Абу-Симбеле особенно интересен тем, что в нем скульптурно-изобразительные формы играют такую большую роль. Не буду говорить об отношении между лицевой частью храма, взятой в целом, и горой, в которую храм вделан. Оно напоминает композицию Дейр-эль-Бахри. Но аналогичное построение наблюдается в Абу-Симбеле и в пределах самой лицевой части храма. В ней все построено на резком контрасте огромных фигур и кажущихся совсем маленькими фигурок у них в ногах, которые на самом деле несколько больше человеческого роста. Образуется динамический масштабный ряд между фигурой зрителя на одном его полюсе и огромными статуями фараонов (а еще дальше — всей горой) — на другом. Между маленькими статуями и самыми большими изваяниями имеются промежуточные звенья, которые по своей величине приближаются к маленьким статуям. Изобразительность лицевой стороны храма в Абу-Симбеле указывает на смысл этой композиции. Для Египта, как и для всякой другой восточной деспотии, характерен двойственный образ человека, сложившийся на основе резкого противопоставления сравнительно небольшого числа эксплуататоров и огромных по численности эксплуатируемых масс. Нет понятия «среднего», «нормального» человека, который так характерен для европейской культуры, начиная с Ренессанса, и который впервые развился в торгово-рабовладельческой Греции (см. том II). В Египте и во всех других восточных деспотиях человек понимается либо как приниженный, придавленный, либо как обожествленный. Эта двойственность понимания человека характерна для противопоставления маленьких и больших фигур в Абу-Симбеле и для столь излюбленной в Египте и на Востоке композиции контрастов и динамического масштабного ряда, тесно связанных с количественным стилем. Этими средствами архитектура воздействует на зрителя, при помощи чисто архитектурно-композиционных методов заставляя его почувствовать свое ничтожество перед сверхчеловеческими искусственными горами, которые она создает.

Литература

Curtius L, Die Ktmst der Antike if Handbuch der Kunstwissenschaft. Schäferu K, Andrae W. Die Kunst des alten Orients // Propyläen-Kunstgeschichte. II. Berlin, 1925. Choisy A. L’art de batir chez les Egyptiens. Paris, 1903. Bell E. The Architecture of ancient Egypt. London, 1915. Borchardt L. Die Pyramiden, 1911. Petrie. Pyramids and Temples of Gizeh. Baumgdrtel E. Dolmen und Mastaba it Der alte Orient. Beiheft 6. Leipzig, 1926. Kleppisch K. Willkűr oder mathematische Űberlegung beim Bau der Cheopspyramide? Műnchen, 1927. Chapman F, The great Pyramid of Gizeh, from the aspect of symbolism and religion. London, 1931. Croon L. Lasttransport beim Bau der Pyramiden, Hannover, 1925. Lauer J. Étude sur quelques monuments de la 3-me dynastie // Annales Serv. antiqu. de l'Égypie. 1930. Spiegelberg W. Die Glaubwűrdigkeit von Herodots. Bericht űber Ägypten im Lichte der ägvptischen Denkmäler // Orient und Antike. Heidelberg, 1926. Rowe A. Excavations of the Ecklay В. Coxe., Jr.. Expedition at Meydum, Egypt 1929–1930, // The Museum Journal. XXIIL 1931. Jéquier E. Les Pyramides non funéraires. Comptes rendus de Г Acad, des Inscriptions. 1927. Borchardt E. Die Baugeschiehe der Pyramids des Snofru bei Medum (Entstehung der Pyramidenform) // Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft. N. F. 6. Quihell J., Hay ter A. Teti pyramid, 1927. Ghyka M. Esthétique des proponions dans la nature et dans Tart. Paris, 1927. Meier-Graefe J. Pyramide und TempeL Berlin. 1927. Schäfer H. Weltgebäude der alten Ágypter // Die Antike. 3. Legrait: G. Les temples de Karnak. 1929. W. von Hissing. Beiträge zur Geschiehte der altagyptischen Baukunst, 1923. Borchardt L. Zur Baugeschichte des Jempels von Karnak, 1903. Daressy. La grande colonnade du temple de Luxor, 1894. Ňapart J. Abydos. 1912. Winlock H. Excavations of the temple of Deir el Bahru 1921–1931 (Proceed. Of the Amer. Phűosoph. Soc.), 1932. Вальдгауэр О. Художественно-исторические заметки к истории типа пирамиды // Сборник Государственного Эрмитажа. N 2. 1923. Баллод Ф. Очерки истории древнеегипетского искусства. М… 1924.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)