Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

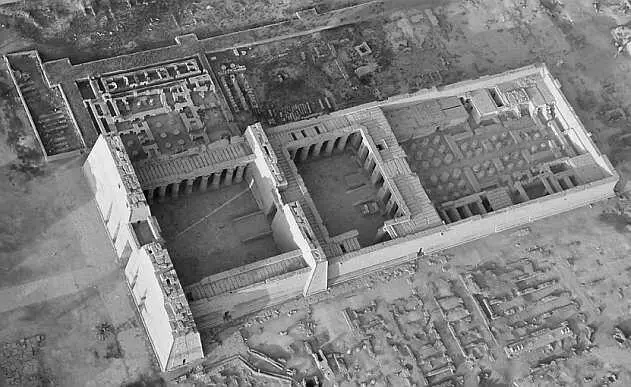

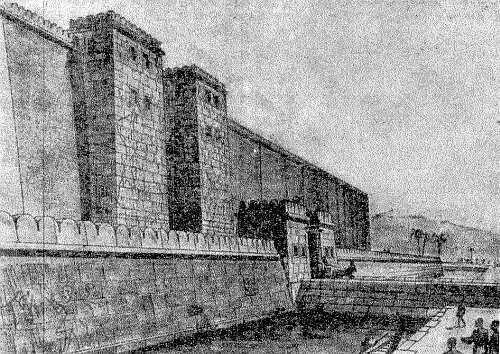

Господство массы над пространством очень наглядно выражается внутри гипостильного зала в том, что пространство зала не едино, а распадается на множество не слившихся друг с другом частей, фрагментов, которые являются первичными и по которым, складывая друг с другом еще не соединенные в действительности элементы, зритель может мысленно представить себе пространственное целое. Внутренность гипостильного зала распадается на большое число длинных, прямых, одномерно направленных коридоров, углубляющихся в массивную толщу, вонзающихся в материю и пробивающих ее. Одномерность пространства такого коридора очень характерна для египетского пространственного мышления в эпоху Нового царства. Как аллея сфинксов односторонне направлена вперед, как над всем храмом господствует его центральная ось, одномерно направленная к святилищу, так и коридоры между колоннами гипостильного зала выражают собой безоглядное устремление вперед, к скрытой цели, находящейся далеко впереди, Таких пространственных коридоров в гипостильном зале очень много. Все они идут параллельно друг другу или под прямым углом, пересекая один другой. Для пространственной композиции гипостильного зала основным является, что все эти коридоры так и остаются разобщенными, не сливаются в одно целое, не образуют единого внутреннего пространства. Стоя в любом месте внутри зала, зритель видит, если он стоит между колоннами, только тот коридор, в котором он находится. Если же он стоит между двумя интерколумниями, то он видит еще один коридор, пересекающий первый под прямым углом. Массивные стволы колонн не позволяют его взгляду проникать в пространство зала в диагональных направлениях, что одно могло бы объединить разобщенные коридоры. Эти коридоры подобны шахтам, посредством которых человек углубляется в скалу, в толщу материи. Интересно, что центральный путь, соответствующий базиликальному разрезу и проходящий через гипостильный зал, выделен еще тем, что более высокие средние колонны, вместе с тем и более толстые, шире расставлены друг от друга, чем колонны в боковых частях гипостильного зала. Благодаря этому шахты-коридоры в боковых частях зала не соответствуют по своему расположению коридорам более высокой средней части.

Для пространственной композиции египетского храма в целом характерно соединение пространства природы, которое господствует в аллее сфинксов, с пещерным пространством гипостильного зала и святилища, причем остальные части, в особенности открытый двор, составляют переход между ними, И в этом отношении очень характерны полупещерные храмы, особенно храм в Дейр-эль-Бахри, в котором ряд открытых дворов составляет переход между пространством природы и действительными пещерами, вытесанными в толще скал. Соединение пространства природы и зависимого от него пещерного пространства напоминает архитектуру других восточных деспотий, например индийские пещерные чайтьи буддийского будийского периода, а также соединение пещер и палаток в архитектуре эпохи раннего периода доклассового общества.

Многочисленные фигурные изображения, рельефно высеченные на колоннах гипостильного зала, имеют большое значение в смысле решения проблемы масштаба. Между маленькими фигурками, изображенными на колоннах, и колоссальными стволами колонн устанавливается типичное для Египта отношение контраста, благодаря которому кажущиеся размеры колонн еще значительно повышаются. Рельефы на колоннах и многочисленные рельефы на внутренних стенах гипостильного зала выполнены техникой врезанного рельефа, уже знакомой нам по пилонам. Эффект, производимый всеми этими рельефными изображениями в гипостильном зале, совершенно тот же, что и на пилонах. Только в гипостильном зале сила воздействия рельефных изображений много больше, чем на наружных башнях входа. Сложность и большие размеры внутреннего пространства гипостильного зала, огромное количество изображений и обилие сюжетов, длинные, уходящие в таинственную темноту коридоры, тени колонн, пересекающие друг друга от нескольких факелов, несомых по залу, тени колонн, падающие на стены, и т. д. — все это чрезвычайно обогащает эффект рельефов. Погруженный в темноту гипостильный зал, пространство которого прорезывается несколькими двигающимися по коридорам факелами, наполняется таинственными, страшными тенями и образам и. Над стенами и столбами двигаются и живут своей жуткой, нечеловеческой жизнью фигуры, обладающие собственным объемом, отличным от форм живого человека, заполняющие особое пространство, развивающееся из поверхности массивов и своей ирреальностью оформляющее и пространство гипостильного зала. Гипостильный зал производит таинственное и мистическое впечатление не только вечером при свете факелов, но и днем благодаря каменным решеткам, сплошь закрывающим довольно большие верхние световые отверстия (рис. 197). Эти каменные решетки имеют много совсем небольших отверстий, пропускающих свет внутрь зала. Благодаря такому устройству достигается рассеянный свет, совершенно отличающийся от обыкновенного освещения и имеющий необычный, таинственный характер.

Гипостильный зал изображает священную рощу, и в этом смысле он является центральной частью египетского храма Нового царства. Над гигантскими цветками, завершающими стволы колонн в гипостильном зале, особенно над центральными, более высокими колоннами, помещены уже известные нам кубические блоки. Эти блоки внутри зала имеют несколько другое значение, чем во дворе. Благодаря небольшому расстоянию между колоннами и очень широкими цветками над ними, зритель, стоящий внизу, в центральном, более высоком проходе гипостильного зала, и смотрящий вверх, не видит кубических блоков над колоннами, так как они скрыты этими цветками. Создается впечатление, что потолок не лежит на цветках, а помешен над ними и значительно от них отделен, причем снизу не видно блоков, на которые он опирается; потолок как бы парит в воздухе над колоннами-растениями. Потолки гипостильных залов окрашивались в синий цвет; на них иногда изображались звезды. Таким образом, получалось впечатление гигантских растений под открытым небом. Внутреннее пространство гипостильного зала с одной стороны похоже на пространство пещеры, а с другой — оно истолковано архитектором как пространство природы благодаря символически-изобразительной трактовке архитектурных форм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)