Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки

- Название:Венеты. Наши давние предки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество содействия развитию связей между Словенией и Россией «Д-р Франце Прешерн»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-88879-021-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки краткое содержание

Книга словенского ученого Йожко Шавли (р. 1943) посвящена истории и быту венетов (венедов, вендов), одного из древнейших народов Европы. В ней на основе критического анализа научной литературы обобщены результаты исследований археологических культур Гальшатат, Латен, Лужица, Ваче, Вилланова, античные цивилизации эпохи Римской империи в Норике, Венеции, Карнии, Реции, Винделиции. Особое внимание уделено средневековой Карантании: ее географии, экономике, социальной структуре, местному праву, религиозным и народным традициям.

Исследование д-ра Шавли доказывает европейскую автохтонность и славянское происхождение венетов, полемизируя с устаревшей теорией «переселения народов».

Издание содержит редкие иллюстрации, карты, схемы, примечания с библиографией.

Книга рекомендуется для научных библиотек, образовательных учреждений, студентов, а также всем, кто серьезно интересуется корнями и истоками славянства.

Венеты. Наши давние предки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В жизненном устройстве словенской деревни присутствуют древние компоненты, как считает словенский эксперт Сергий Вильфан (Любляна), 150допуская возможность их отнесения к доисторическому происхождению.

Многочисленные гипотезы существуют в особенности относительно доримского происхождения некоторых типов домов в Восточных Альпах, таких как dimnica. Ни одна из таких гипотез, впрочем, на является достаточно убедительной. Весьма вероятным является, что многие типы домов несут в себе доисторические элементы, которые еще предстоит исследовать.

Что касается путей сообщения, если рассматривать их в данном аспекте, то бесспорно, что сохранились многие римские дороги, утратившие свою былую военно-политическую и экономическую роль. Античный правопорядок, по всей видимости, сорхранило выпасное скотоводство, в основном горное. В меньшей мере это относится к виноградарству. Но и в этих областях необходимы дальнейшие исследования.

Словенский пейзаж

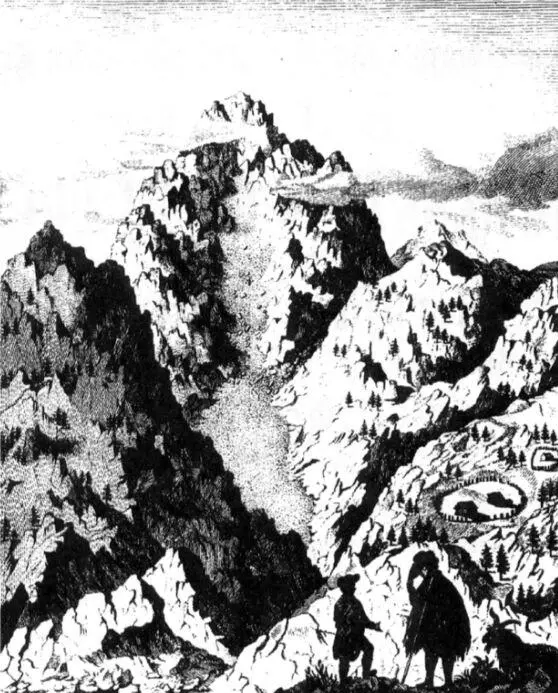

Последняя важная гора восточных Альп — Триглав. Или это их начало, если смотреть с востока на запад. С этой горы открывается сказочно прекрасная панорама. Окрестности Триглава — это словенский национальный парк с очень интересной фауной и флорой. Триглав — самая высокая точка Словении (2864 м). Для словенцев это не просто гора, а их национальный символ, святыня, которая с давних времен напоминает им об их древнейших предках.

В дохристианскую эпоху Триглав означал нечто божественное, что осталось в памяти и у современных словенцев. Легендарно уже само название. Кто не знает тайного смысла этого названия, будет думать, что у горы три вершины, поэтому она так и называется. Однако предполагаемых трех вершин у Триглава нет. Название символизирует собой тройственное божество, воплощением которого и является сама гора. Когда древние словенцы смотрели на нее, им казалось, что они видят Бога, владыку неба, земли и преисподней. Эта триада и отражена в названии Триглав. Такое толкование подтверждает также словенский историк XVIII в. Антон Томаж Линхарт.

Вид на гору Триглав в Юлийских Альпах. Гравюра XIX века

Самое большое количество источников, раскрывающих нам смысл мифологемы Триглав, мы находим у северных славян, в первую очередь у поморян, населявших область между Вислой и Одером. Об их божестве Триглаве мы узнаем из трех житий епископа Оттона Бамбергского (1060–1139), который распространял христианское учение среди поморян. Хронист Эббо, монах из Бамберга, описывает (ок. 1151 г.) фанатизм поморян-язычников, которые прятали от епископа Оттона идолов Триглава. Он пишет также, что в некоторых местах на самой высокой горе стояла статуя Триглава, а территорию города Щецин замыкали три холма, самый высокий из которых был посвящен богу Триглаву. На этом холме стоял идол с тремя головами, олицетворяя собой верховного бога, который правит тремя царствами: небом, землей и преисподней.

Любор Нидерле полагает, что Триглав не был общеславянским божеством, как утверждали некоторые авторы. Ему поклонялись только славяне Балтии. Тот факт, что мифология, связанная с Триглавом, сохранилась лишь у словенцев, является следствием особо тесных связей между предками словенцев и славянами Балтии, установленных еще в эпоху погребальных урн, когда существовал так называемый «янтарный путь». Наличие в латышском языке множества слов, сохранившихся по сей день в словенских диалектах, также указывает на древность таких связей. В дополнение к этому Франц Еза описывает многие близкие явления в языке и народных обычаях Скандинавии и Словении.

Интересен также тот факт, что следы Триглава мы находим в Индии, где, согласно преданию, на горе Кайлас (6650 м) обитает индийское тройственное божество Тримурти (Брахма-Вишну-Шива). Не исключено, что это верование связано с приходом в Индию европейских венетов, которые вместе со своим языком принесли сюда и миф о Триглаве.

В искусстве на территории Восточных Альп, как утверждает историк культуры Эмилиян Цевц (Любляна), 151до раннего средневековья сохранились некоторые особенности, которые и по сей день характерны для словенского пейзажа, а именно — многочисленные храмы на возвышенностях. Во многих случаях они еще дороманского или по крайней мере романского происхождения. Многие приходские церкви были построены на месте бывших языческих капищ. Характерные словенские церкви на горах издавна вызывали внимание приезжих. В своей книге «Des Osterichs Wallfahrtsorte» («Божьи пути в Австрии»), изданный в Вене, 1913, писатель Ф. Хопе отмечает: «Где бы ни представала взору живописная возвышенность, видная отовсюду, набожный словенец строил на ней церковь». О менталитете словенцев, возводящих на горах Божьи пути, он говорил, что лишь словенский народ мог осуществить этот замысел, поскольку он интуитивно стремится строить свои церкви на возвышениях.

Среди древнейших приходских церквей, построенных на месте языческих святилищ, упомянем храм на Святой горе у реки Сотла. Это красноречивый пример местности, где еще в античности было священное место: в двух часовнях мы находим знаки, относимые к дороманской эпохе, — в часовне св. Юрия и св. Мартина; изображение сидящего на каменной плите человека напоминает традиции кельтских фигур; письмена частично указывают на венетский алфавит.

Словенские Божьи пути, или святые горы, зачастую окружены легендами о «айдах» (язычниках), которые построили здесь первые храмы.

Словенская духовность, то есть религиозные традиции, обычаи и т. д. восходят к далекому прошлому. Здесь перед нами раскрывается лиричность словенской души, радость от созерцания идиллических или живописных картин. Альпийская территория до наших дней сохранила древнее культурное наследие, а также обычаи незапамятных времен, бытовавшие на отдаленном пространстве. Поэтому нас не удивляет, когда известный этнограф Милан Гавацци (Загреб) 152перечисляет характерные для этого края орудия, приспособления, предметы народной культуры, имеющие несомненно доисторическое происхождение.

К этим временам относится т. н. «долбленка», или «ладья», сохранившаяся у словенцев и поныне. Раскопки подтверждают, что такие предметы использовались в поселениях на Люблянском Барье.

Относимый к доисторическим временам или к периоду ранней истории плуг имеет для данного исследования особое значение. Это находки в Восточных Альпах, в большинстве своем относимые к римскому периоду. У этих плугов симметричные лемех и нож (crtalo), называемый в южногерманских областях «Sech», т. е. «sek», от основы «сек» (сечь). Нож служит для обозначения борозды, до тех пор пока она не будет пропахана лемехом, и характерен он именно для словенских территорий, здесь, в Словении, его еще можно найти в качестве сохранившегося реликта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: