Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки

- Название:Венеты. Наши давние предки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество содействия развитию связей между Словенией и Россией «Д-р Франце Прешерн»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-88879-021-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йожко Шавли - Венеты. Наши давние предки краткое содержание

Книга словенского ученого Йожко Шавли (р. 1943) посвящена истории и быту венетов (венедов, вендов), одного из древнейших народов Европы. В ней на основе критического анализа научной литературы обобщены результаты исследований археологических культур Гальшатат, Латен, Лужица, Ваче, Вилланова, античные цивилизации эпохи Римской империи в Норике, Венеции, Карнии, Реции, Винделиции. Особое внимание уделено средневековой Карантании: ее географии, экономике, социальной структуре, местному праву, религиозным и народным традициям.

Исследование д-ра Шавли доказывает европейскую автохтонность и славянское происхождение венетов, полемизируя с устаревшей теорией «переселения народов».

Издание содержит редкие иллюстрации, карты, схемы, примечания с библиографией.

Книга рекомендуется для научных библиотек, образовательных учреждений, студентов, а также всем, кто серьезно интересуется корнями и истоками славянства.

Венеты. Наши давние предки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди доисторических находок можно назвать также пекву (pekva), колоколообразную крышку. Она разогревается, затем под нее кладется замешенное тесто, все это засыпается золой и угольями, так что под этим приспособлением на открытом огне весьма быстро выпекается хлеб. Упоминания об этом предмете уже в новейшее время встречаются кое-где в Словении, например, в Штомаже, Випава.

В словенской Паннонии делаются деревянные солонки, ободок которых имеет яйцевидную форму, вертикальную прорезь, верх украшен петушком. Такие же образцы имеются в целом ряде домковых урн, относимых к 50-250 гг. н. э.

Церковь в Дрежнице

Несомненно доисторическое происхождение имеет обычай носить на шее амулеты из зубов животных, в особенности из зубов убитого кабана или медведя.

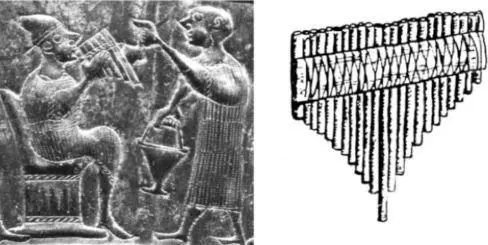

На восточной границе Альп, кроме того, были распространены и дошли до нашего времени гармоники (тростянки, пискулицы) в форме панфлейты (syrinx), такие же, как изображена на знаменитой Вачской ситуле (поздний Гальштат).

Из периода ранней истории в Восточных Альпах сохранились также культурные элементы, которые и ныне проявляются в весьма отдаленных местностях, подразделяемых на промежуточные области. Такие параллельные культурные явления можно отметить в Восточных Альпах и Скандинавии, а также в Прибалтике.

Панфлейта — старинный духовой инструмент, изображенный на фрагменте ситулы из Ваче

До сегодняшнего дня не представлялось возможности сделать выводы о каких-либо переселениях и культурном обмене, которые бы имели место в «историческое» время. Но все это было в доисторическое время, а именно в Гальштатский период и до него, в период культуры полей погребальных урн, когда венеты населяли всю территорию между Балтийским и Адриатическим морями. Позднее сюда вторглись кельты.

Самое большое внимание среди всех описываемых параллельных явлений вызывает, конечно же, т. н. «козолец», также «стог», предназначенный для сушки зерна и сена. Кроме словенских территорий, это приспособление распространено также лишь в Северной Европе, а также на западе России, в Литве и Скандинавии. В Словении, а также в Скандинавии сохранились древнейшие лыжи в их первоначальном виде, в обоих случаях отмечаются одни и те же существенные элементы.

Демонстрацию подобных культурных элементов доисторического или раннеисторического периода в Восточных Альпах можно дополнить и рядом других примеров.

Например, в качестве типичной доисторической постройки наибольшее внимание вызывает пастушеская хижина. На примере Великой планины в Камнишских Альпах нам описывает ее этнограф Антон Цевц (Любляна). 153У такой хижины с наружной стороны имеется овальный, весьма часто обнесенный каменной стеной загон для скота, с внутренней стороны либо посередине — изолированный от него деревянной перегородкой квадратный сарай для пастуха. Некогда овальная часть целиком возводилась из камня. В древности вся постройка должна была быть целиком из камня, с крышей из каменной черепицы — так она описывается в Европе; это и есть исконный «tamar». Поскольку римляне оставили в Восточных Альпах лишь руины четырехугольных построек, то можно отнести появление овальной постройки еще к периоду Гальштата, а, может быть, и к еще более раннему времени, стоит лишь сравнить остатки эллипсоидных, или овальных хижин, раскопанных в Риме. (10-9 вв. до н. э.)

Устный и музыкальный фольклор

Устная народная традиция в Восточных Альпах, как на территории Словении, так и Германии, свидетельствует о древних истоках. У словенцев все это еще недостаточно исследовано и обработано.

Примером такого рода традиции является народная медицина, представления и способы лечения которой сохранились от античности до современности. Из того, что касается представления о болезнях и способах их излечения приведем лишь один пример. Это убеждение в том, что болезнь можно перенести с человека на дерево, растение, животное и т. п. Способ лечения в этом случае, основывающийся на принципе античной «magia naturalis» и получивший вновь распространение во времена Ренессанса, средневековое знахарство именовало «Transplantatio morborum». Как следует из исследования Эльфриды Грабнер (Градец), 154в Штирии было распространено поверье, что желтуху могут притягивать некоторые птицы, в частности, канарейка и кривоклюн.

В сказках словенцев до 20 века сохраняется история о персонаже по имени Торка, или Пехтра-баба. Она появляется чаще всего накануне праздника святых трех королей, когда в разгаре дикая охота, или среди зимы, как хранительница порядка и нравственности, как душевный пастырь. Она может быть злой и доброй, наказывать и награждать. Лучше, чем в сказках, эта фигура сохранилась в народных обычаях.

Это — мифологическое существо женского рода, которое появляется на обширной территории, вплоть до Центральной Азии. Помимо словенцев, эта фигура известна также у баварцев, от них словенцы переняли первую часть имени («Пехтра»), вторая часть — «баба» является словенской.

Известный словенский этнолог Нико Курет (Любляна) 155утверждает, что «Торка» — это традиция, заведенная старожилами. Скандинавский исследователь Вальдемар Лиунгман говорит, что ядро альпийских преданий о персонаже Пехтра-баба надо искать именно на территории бывшей Карантании, в окрестностях Целовца.

Народные предания словенцев сохранили многие античные элементы, которые Милко Матичетов (Любляна) 156истолковывает как протославянские. Из упоминаемых им примеров в качестве наиболее существенных перечислим следующие старинные сказания:

— легенда о св. Матфее или св. Луке, убившем своих родителей; соотносится с известным нам преданием об Эдипе;

— история о диком человеке, которого напоили и таким образом поймали, отождествляется с фригийской легендой о Силене, которого таким способом пленил царь Мидас;

— баллада о музыканте, который идет в чистилище, чтобы спасти своих близких; напоминает историю Орфея и Эвридики;

— легенда о св. Антонии Пустыннике, принесшем из ада огонь для замерзающих людей, является христианской трансплантацией легенды о Прометее.

Все эти истории и апокрифические легенды не могут быть наследием христианизации. Они могли быть усвоены лишь от греколатинских переселенцев в Норик, и одновременно доказывают, что старое население Норика осталось на своей земле. Ядром таких легенд могут быть мифы индоевропейских народов, либо мифология доисторических венетов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: