Софья Хазанова - Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство

- Название:Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-150-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Софья Хазанова - Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство краткое содержание

Летописец содержит подробные и уникальные сведения о строительстве городов, военных походах, событиях опричнины и Смуты. Первое монографическое исследование памятника включает его всесторонний анализ. Убедительно показано возникновение его основной части в приказной среде в 1611–1613 гг. под пером московского дьяка Нечая Перфильева. Автору удалось выявить источники памятника: летописи, разрядные записи, окружные грамоты царя Василия Шуйского, записи устных рассказов и наблюдений составителя. Летописец интересен как памятник историографии и как записки современника событий, а также особой манерой изложения.

Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

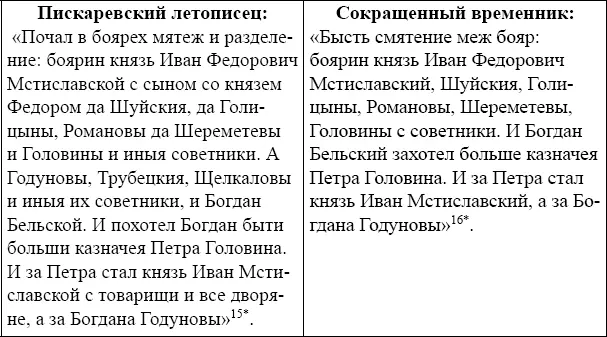

Первое известие 1584 г. о мятеже бояр в Пискаревском летописце совпадает с аналогичным сообщением Сокращенного временника:

15* Пискаревский летописец. С. 189.

16* Сокращенный временник. С. 149.

Здесь в Пискаревском летописце, возможно, нашла отражение летопись, которая была использована и в Сокращенном временнике. Но в последнем чтение более правильное. М. Н. Тихомиров заметил, что Сокращенный временник в некоторых случаях передает содержание этого источника точнее, чем Пискаревский летописец. Так, в Пискаревском летописце сказано: «И, вражьим наветом, некой от маленьких детей боярских учал скакати из Большого города да вопити в народе, что Годуновы „бояр побивают“. В Сокращенном временнике дано правильное чтение „бояр Годуновых побивают“, так как именно противники Годуновых Никита Романов и князь Иван Мстиславский пришли в Кремль с вооруженной толпой бояр и холопов, когда узнали, что Богдан Бельский, на стороне которого выступили Годуновы в местническом споре, собирается восстановить опричный двор» [229]. Автор Пискаревского летописца, скорее всего, изменил текст вполне сознательно, не по ошибке. Возможно, здесь проявилась его враждебность к Годуновым.

Под 1586 г. в Пискаревском летописце читается известие об опале князя Андрея Шуйского и казначея Петра Головина. Князя Андрея Шуйского сослали в Самару, а Петра Головина – в Арзамас, там они умерли насильственной смертью. Это сообщение, возможно, взято из разрядов, в других летописях оно не встречается. Статья о князе Андрее Шуйском нуждается в проверке. В Новом летописце, Хронографе особого состава и одном летописце, содержащем в себе информацию о происшествиях с 1437 по 1619 г. князя Андрея Ивановича Шуйского сослали не в Самару, а в Каргополь [230]. Неизвестно, из каких летописей взяты сведения о ссылке князя Ивана Петровича Шуйского на Белозеро под 1587 г. и ссылке туда же князя Ивана Федоровича Мстиславского под 1591 г. О ссылке Мстиславского, помимо Пискаревского летописца, упомянуто только в летописце, содержащем в себе происшествия с 1437 по 1619 г.: «Князь Ивана Федоровича Мстиславского поимав сосла в Кирилов монастырь и тамо постригоша его» [231]. Известия Пискаревского летописца об учреждении патриаршества в Москве нет в других источниках. В Пискаревском летописце сказано, что патриарха Иеремию убили в Константинополе за поставление в Москве патриарха. Этого не было, но здесь, вероятно, нашли отражение какие-то известные летописцу факты о напряженности и драматичности переговоров, предшествующих учреждению патриаршества. Однако он не знал всех их подробностей, поэтому и допустил такую ошибку.

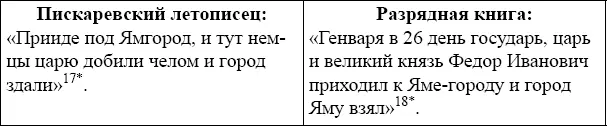

Пискаревский летописец содержит много сведений о военных походах. Здесь наблюдается наибольшая близость Пискаревского летописца к разрядам, хотя полного текстуального сходства с сохранившимися разрядными книгами нет:

17* Пискаревский летописец. С. 196.

18* Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. Т. 3. С. 420.

Пискаревский летописец не заимствует текст разрядной записи, однако не дает и какого-то принципиально нового чтения по сравнению с ней. В Пискаревском летописце сообщается, что город Ям сдали немцы, тогда как в разрядной книге эта деталь отсутствует, но там указана точная дата события.

Несмотря на то что у Пискаревского летописца нет текстуального совпадения с сохранившимися разрядными книгами, точность в статьях о последующих военных походах заставляет предполагать использование разрядных записей. Так, здесь названы имена убитых и раненых при осаде Ругодива, царь Федор Иванович, как и в разрядной книге, откладывает осаду Ругодива, за что шведы отдают Иван-город. Как и в разрядной книге, в Пискаревском летописце крымский хан решил не штурмовать Москву, испугавшись артиллерийского шума.

То, что Пискаревский летописец мог использовать разрядные записи, подтверждают и некоторые краткие летописцы. Они тоже сообщают о военных походах и, как Пискаревский летописец, не имеют сходства с разрядными книгами, но их известия очень точны. Скажем, в кратком «Сказании о произведении и взращении народа русского» перечислены все отвоеванные у шведов города: «Царь Федор Иванович ходил на войну против шведов, отняв у них городы: Ям, Копорье, Иван-город» [232]. В другом кратком летописце названо точное количество захваченных городов: «Князь Федор Мстиславский, князь Федор Михайлович Трубецкой да Иван Васильевич Годунов ходили в немецкую землю под Выборг и взяли 7 городов» [233]. Все это указывает на то, что разрядные записи редактировались или самим автором Пискаревского летописца, или попали туда уже в отредактированном виде из других источников. Но первое предположение представляется более вероятным, поскольку большого сходства у Пискаревского летописца с краткими летописцами, в составе которых также читаются разрядные записи, нет, к тому же многие краткие летописцы являются по происхождению более поздними, чем Пискаревский летописец, и он не мог производить заимствования из них.

Пискаревский летописец сообщает много известий о строительстве городов. Под 1584 г. в нем помещена следующая статья: «Повелением благочестивого царя Феодора Ивановича всея Русии зачат делати град каменой на Москве, где был земляной, а имя ему Царь-град» [234]. Такое же сообщение читается в одном кратком летописце: «Царь и великий князь Федор Иванович повеле на Москве делать град каменный около Большово посаду, нарекоша его Царев-град» [235]. Это же известие встречается во многих других летописях: в Мазуринском летописце, «Временнике» Ивана Тимофеева, Сокращенном временнике, кратких летописцах. Но в Сокращенном временнике и кратких летописцах оно отличается от аналогичного известия Пискаревского летописца: «Велел государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Руси заложити на Москве град каменный Белой, а делали его 7 лет» [236]. Очевидно, Пискаревский летописец не обращался здесь к подобным кратким летописцам, т.к. между ними нет сходства, но он мог располагать другими летописными записями о строительстве городов.

В статье Пискаревского летописца 1585 г. объединены события разных лет: здесь говорится об основании сибирских городов, а также помещено сообщение, отсутствующее в других летописях, что в Сибири «заводили пашню». Предполагаемый автор летописи, возможно, имел отношение к строительству городов, поэтому он мог знать обосновании городов в Сибири и о хлебопашестве там. Под 1594 г. в памятнике читается известие о строительстве в Казани каменного кремля: «Зделан град камен в Казани» [237]. Такое же известие о Казанском кремле находим и в летописце 1602 г. о строительстве в Московском государстве, написанном современником: «Почали делать град каменной в Казани» [238]. Под 1587 г. в Пискаревском летописце помещена статья об основании Астраханского кремля: «Послал царь и государь в Астрахань города делати каменного Михаила Вельяминова да дияка Дея Губастого, а велел ломати мизгиты и полаты в Золотой Арде и тем делати город» [239]. Известие об основании Астраханского кремля есть и в кратком российском летописце до 1650 г.: «В лето 7096-го года повелением царя и великого князя Федора Ивановича построен город каменной Астрахань на Волге-реце» [240]. Но в Пискаревском летописце здесь сообщены по сравнению с кратким летописцем дополнительные подробности о строительстве кремля: о посланных с этой целью в город Михаиле Вельяминове и дьяке Дее Губастом, а также о том, что для строительства кремля в Астрахани разобрали остатки столицы Золотой Орды. От 1587 г. есть грамота царя Федора Ивановича воеводе Григорию Засекину о посылке в Астрахань судов, на которых были привезены лесные материалы для возведения города и острога [241]. В грамоте в числе лиц, руководивших строительством в Астрахани, назван дьяк Дей Губастый. То, что и в грамоте, и в Пискаревском летописце встречается имя дьяка Дея Губастого, а также отсутствие в других источниках сведений об использовании остатков городов Золотой Орды для строительства в Астрахани, позволяет предположить, что статья об Астраханском кремле написана современником событий. Автор мог здесь обратиться и к своим собственным летописным записям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: