Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

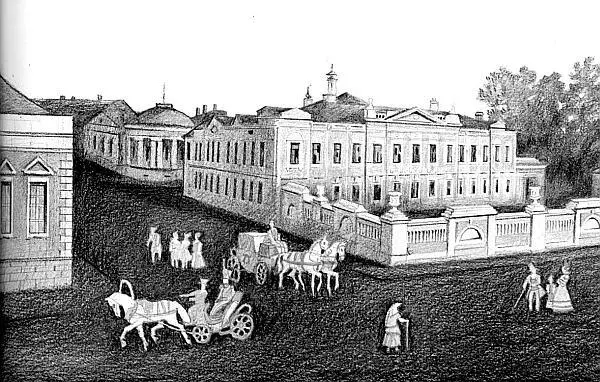

Дом купчихи А.И. Коншиной, построен в 1816 году (Дом ученых)

Вот хорошо известный москвичам Дом ученых со своими грустными львами на воротах. Немало раз перестраивался он – в последний раз уже и вовсе в недавнее время, – менял владельцев, горел, вновь возникал из руин, хорошел и приходил в упадок за те два с половиной столетия, что стоит он тут, на углу переулка, называвшегося прежде Мертвым – ныне Н. Островского. Переулок был проложен по соседству с «убогим домом» – моргом, на месте старинного кладбища, принадлежавшего церкви на Могильцах, – отсюда и мрачноватое название. Глядя ныне на Дом ученых, я стараюсь угадать, сохранились ли под поновлениями и переделками, определяемыми вкусами владельцев или модой, под вновь выкладывавшимися после пожара стенами старые кирпичи первоначальной кладки, камни, положенные в основание дома, под который расчищался участок леса или снимался плотный дерн луговины.

Первое сохранившееся в московских архивах известие об этом доме относится к 1731 году. Его владельцем был тогда генерал Сукин, однофамилец (или родственник?) будущего коменданта Петропавловской крепости генерала от инфантерии Александра Яковлевича Сукина, взысканного Николаем I за преданную службу по части содержания декабристов: умер он генерал-адъютантом, членом Государственного совета и сенатором. Жаловал этот царь подобных преданных служак!..

В 1751 году дом перешел к подполковнику Дашкову, а в конце века – московскому полицмейстеру Ивану Петровичу Архарову, от фамилии которого произошел незабытый по сие время нелестный эпитет «архаровец»: так прозвали подчиненных ретивого блюстителя порядка, отличавшихся грубым обращением и разбойными нравами. Не менее, чем распущенностью своих квартальных, Архаров прославился гостеприимством и задаваемыми им по воскресеньям балами, на которые съезжалась вся Москва. В 1812 году дом сгорел и был заново отстроен спустя четыре года новым владельцем Бахметьевым. Именно тогда он приобрел те общие внешние черты, которые сохранил и поныне. После Бахметьева тут доживал век важный генерал-майор Алексей Тимофеевич Тутомлин, продавший его в 1829 году Ивану Александровичу Нарышкину, обремененному тремя дочерьми, «непомерно гордыми и некрасивыми»: их в глаза называли тремя грациями, а за спиной – тремя парками. Московские хроники сохранили многочисленные отклики на наделавшую в свое время много шума дуэль сына Нарышкина с Толстым-Американцем, на которой Нарышкин был убит.

В следующие тридцать пять лет дом меняет еще трех владельцев: после Нарышкина он попадает в руки некоего отставного капитан-лейтенанта флота Мусина-Пушкина, от него к княгине Гагариной, от той к ее дочери Анне Владимировне Миклашевской. В 1865 году его наконец приобретает потомственная почетная гражданка верховажская купчиха Александра Ивановна Коншина. Она утверждается в нем прочно, настолько, что уже больше до революции дом не менял владельцев: он оставался в семье «сей известной благотворительницы-миллионерши», как писали о Коншиной дореволюционные путеводители. И звала уже Москва этот дом «коншинским». В 1908 году он был капитально перестроен и заново отделан изнутри архитектором Гунстом, в полном соответствии со вкусами буржуазии начала века: богато, добротно, в новейшем стиле модерн.

Через переулок от Дома ученых еще несколько лет назад стоял дом Елизаветы Петровны Яньковой, урожденной Римской-Корсаковой, состоявшей в родстве и свойстве со всей дворянской Москвой, свидетельницы жизни города на протяжении пяти поколений. «Рассказы моей бабушки», опубликованные ее внучатым племянником И.О. Благово, записывавшего их с ее слов, составляют интереснейший материал для историка и любителя старины, право, стоящий иных объемистых мемуаров или генеалогического свода! На глазах Яньковой оскудевало московское дворянство, о чем она красноречиво сокрушалась: «…живут в меблированных комнатах (эти слова относятся к пятидесятым годам XIX столетия. – О.В. ), по городу рыщут на извозчиках, едва наберешь по всей Москве десятка два карет с гербом, четверней; письма печатают незабудкой, а то облаткой – все пошло навыворот. Поднял бы наших стариков, дал бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы – на что она сейчас похожа! Да, обмелела Москва, измельчала жителями, хоть и много их!»

Рядом с Яньковой в начале прошлого века жил князь Хованский, театрал и поэт, державший шута Ивана Савельевича, известного всем москвичам своими чудачествами. Он изображался на лубочных картинках того времени – в женской юбке и шитом мундире, наряде, в котором не раз появлялся на гуляниях под Новинским. Этот Савельич на старости лет, после смерти хозяина, растузился, торгуя вразнос: нажил капиталец и приобрел собственный дом.

И в соседнем доме проживала, также попавшая в хроники, карлица-шутиха Матрешка, принадлежавшая графине Е.Ф. Орловой. Она садилась у ограды – насурмленная и в бальном платье – и хватала прохожих, требуя, чтобы с ней целовались. Рассказывают, что однажды, когда по Пречистенке проезжал Александр I со свитой, она громко приветствовала его по-французски: «Бонжур, мон шер!» Высланному к ней царем адъютанту она нашлась ответить: «Я орловская дура Матрешка!» – и будто бы получила за это от царя сто рублей на румяна. Подобные рассказы ярко рисуют московские нравы тех времен.

На противоположной стороне улицы тянулась ограда обширного парка с вековыми деревьями усадьбы Толмачева. Ныне там огромный доходный дом. Однако парк был вырублен по особому случаю, еще задолго до постройки дома. Австрийский посол князь Эстергази, приехавший в Москву на коронацию Александра II, снял дом Толмачева, чтобы дать в нем бал. Однако помещение оказалось тесным, и владелец разрешил вырубить сад для устройства шатра… за 15 000 рублей!

Широко известен не раз воспроизводившийся в разных изданиях эстамп начала XIX века, изображающий выезд пожарной команды Пречистенской части: дроги с бочками и рогатым насосом, тележки с пожарными, украшенными воинственного вида касками, скачущие во весь опор тонконогие кони, глазеющие вокруг обыватели и неизбежные на старинных гравюрах лающие псы – все это очень старательно выписано художником, имя которого осталось неизвестным. Воспроизведен и пейзаж улицы. Мы узнаем на эстампе дошедшее до нас здание Пожарного управления, мало перестроенное, но лишенное венчавшей его прежде каланчи. А рядом с «пожаркой», ближе к углу Мертвого переулка, видны колонны обширного барского дома – не дошедшего до нас. Он принадлежал генералу Алексею Петровичу Ермолову, знаменитому участнику Отечественной войны, герою Бородина и Кульма, бывшему в опале при Александре за резкую оппозицию иностранному засилью при дворе и у Николая – за независимый нрав и смелые суждения. Его наместничество на Кавказе было средством держать его подальше от столиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: