Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Представления, весьма близкие к древнегреческим, сложились и в древнем Китае. Их истоки восходят по крайней мере к иньскому времени.

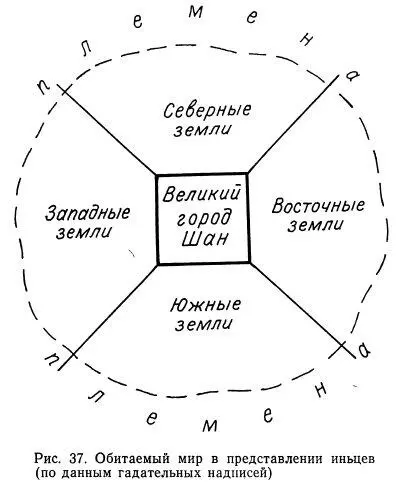

Картина обитаемого мира в представлении иньцев

По свидетельству Сыма Цяня, иньцы неоднократно переносили свою столицу. До Чэн Тана было восемь таких переселений; пять раз иньцы перемещали столицу после него. Каковы были причины того, что вплоть до периода правления Пань Гэна «иньцы не жили постоянно в одних и тех же поселениях» [Legge, т. III, 223]?

Мнение, согласно которому иньцы первоначально были кочевым племенем, ныне окончательно отброшено. Против этого свидетельствует все, что нам известно об экономике этого времени. Некоторые современные историки объясняют перемещение иньцев на Среднекитайской равнине потребностями переложного земледелия. Ван Юй-чжэ для доказательства этой точки зрения привлекает сравнительно-этнографический материал, в частности данные по мадагаскарским танала [Ван Юй-чжэ, 68]. Существует и иное объяснение, восходящее к средневековым комментаторам: причиной переселений иньцев были губительные наводнения Хуанхэ и ее притоков [Цэнь Чжун-мянь, 116–121].

Так или иначе, после перенесения столицы Пань Гэном иньцы окончательно обосновались на равнине, называемой ныне Хэбэйоюой, — восточнее горного хребта Тайханшань и севернее Хуанхэ. Здесь в течение более чем 270 лет находилась последняя столица иньского вана.

Эта столица, или «Великий город Шан», неоднократно упоминается в иньских надписях. Здесь находилась резиденция верховного правителя — «единственного среди людей». Тут же были расположены храмы предков правителей. Неподалеку от города размещались их усыпальницы. «Великий город Шан» был для иньцев такой же центральной точкой Поднебесной, какой для эллинов — Дельфы.

Вокруг «Города» находились «земли», различавшиеся по сторонам света. В своей совокупности они и составляли территорию Инь. Заботясь о том, чтобы на всей территории его государства жатва прошла успешно, ван задавал вопросы о том, «будет ли урожай на восточных землях, будет ли урожай на северных землях, будет ли урожай на западных землях, будет ли урожай на южных землях, будет ли урожай в Шан» [Го Мо-жо, 1965, № 907]. Территория «четырех земель» складывалась из большого числа полусамостоятельных этнополитичеоких образований, признававших верховную власть иньского вана.

Но иньская ойкумена не исчерпывалась «четырьмя землями». Вокруг них лежало кольцо «племен» (фан), чуждых иньцам и открыто враждебных им. «Си Чжэнь доложил: племя ту-фан напало на наши восточные окраины и разрушило два селения; племя гун-фан также вторглось на поля наших западных окраин» — такие записи [Ло Чжэнь-юй, 1914, № 2] характерны для взаимоотношений Инь с «племенами» (рис. 37).

В надписях встречаются названия более 50 «племен» [Сима Кунио, 1958, 384–424]. Эти названия можно подразделить на две группы. К первой относятся наименования, восходящие к названиям животных или растений. Это «ма-фан» («племя Лошади») [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 4, 46, № 1], «ху-фан» («племя Тигра») [там же, т. 6, 63, № 6], «чай-фан» («племя Шакала») Шан Чэн-цзо, № 945], «лун-фан» («племя Дракона») [там же, Мя 219], «му-фан» («племя Дерева») [Дун Цзо-бинь, 1948, № 600] и многие другие. К этой же группе относятся и такие наименования, в которых, например, изображение барана сочетается со смысловым детерминативом «человек» (цян-фан) [там же, № 1947]. Большинство исследователей единодушно связывают названия этого типа с тотемами [Стратанович, 61; Тодо Акиясу, 115].

В названиях второй группы также встречаются изображения человека, но совершенно иного типа. Здесь это не самостоятельный элемент изроглифа, служащий детерминативом, а нерасчленимый пиктографический знак, изображающий человека с той или иной особенностью одежды или прически. Так, Си записывается знаком, представляющим собой фигуру человека с волосами, заплетенными в косу [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 1, 42, № 3]; Мэй — человек с шапкой всклокоченных волос [там же, 29, № 2] и т. д.

Крайне маловероятно, чтобы наименования типа «си» и «мэй» были самоназваниями «племен», как дело, по-видимому, обстояло с первой группой. Можно предполагать, что «племена» си и мэй получили свои названия от иньцев, которым резко бросались в глаза непривычные черты материальной культуры их соседей.

Чрезвычайно важно отметить, что, несмотря на известное противопоставление «земель» и «племен», между ними не было четкой и непроходимой границы. Например, в период правления вана Кан-дина местность Юй входила в состав территории Инь, и правитель часто охотился там [Дун Цзо-бинь, 1948, № 692], заботился о состоянии тамошних полей [Ли Дань-цю, № 137] и о том, «получит ли Юй урожай» [Ху Хоу-сюань, 1954, № 4437]. Между тем в надписях правнука Кан-дина, вана Ди-и, упоминается уже не Юй, а юй-фан, причем это «племя» совершало набеги на Инь, в ответ на что ван предпринимал против него карательные походы [Ло Чжэнь-юй, 1916, № 1189]. Так же дело обстояло и с местностью Суй. При У-дине это была территория, подчиненная Инь и подвергавшаяся нападениям враждебного «племени» гун-фан, что вызывало беспокойство У-дина [Ху Хоу-сюань, 1955, т. 1, № 550]. Но при Кан-дине Суй превращается в суй-фан, которое вместе с ян-фан и другими «племенами» было объектом карательного похода вана [Тан Лань, 1939, т. 3, 43, № 7]. При наследнике Кан-дина, ване У-и, не упоминается о суй-фан, но вновь появляется Суй, куда У-и ездил охотиться и где он проводил целые недели [Го Мо-жо, 1965, № 1426]. А по прошествии десяти с небольшим лет мы снова встречаемся с записями о военных действиях «против цзи-фан, цян-фан, ян-фан и суй-фан» [Ло Чжэнь-юй, 1933, т. 3, 13, № 1].

Примеры, приведенные выше, относятся к разным периодам позднеиньской истории. Но аналогичные изменения в статусе подчиненных Инь этнополитических образований часто происходили и при жизни одного вана.

Так, при У-дине «племя» гун-фан было одним из главных противников Инь на его западных границах. В ответ на нападения гун-фан вану приходилось собирать ополчения численностью в три или пять тысяч человек и совершать ответное наступление. Во главе войска стоял или сам ван [Ло Чжэнь-юй, 1916, т. 1, 16, № 12], или глава одного из подчиненных родов — Юэ, Фу, Цинь и др. Среди территорий, подвергавшихся нападениям со стороны гун-фан, упоминается Цзи [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 7, 2, № 1]. У-дин приказывал людям из Цзи прибыть в столицу [Дун Цзо-бинь, 1949, № 2803]. Но наряду с вопросом «удастся ли Цзи настигнуть гун-фан?» до нас дошла следующая надпись: «Удастся ли Цзи настигнуть И и Вэй?» [Ло Чжэнь-юй, 1913, т. 7, 32, № 2]. Казалось бы, И и Вэй, подобно гун-фан, должны быть врагами Инь. Но Вэй также воевало с гун-фан [Цзинь Цзу-тун, № 428]. Более того, ван отдавал Вэй приказы и спрашивал: «Не случится ли с Вэй несчастья, выполнит ли он поручение вана?» [Ху Хоу-сюань, 1955, 2907].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: