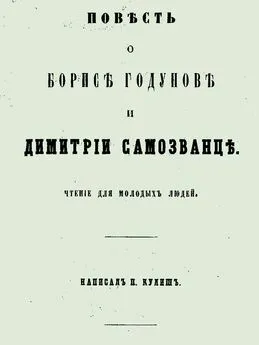

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

- Название:Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Университетская типография, Страстной бульвар

- Год:1888

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 краткое содержание

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Около двух недель уже юртовалось (употреблю здесь казако-татарекое слово) панское войско в своем бездействии, давая неприятелю время стянуть все свои силы. Юртовалась бы шляхетная орда и дольше в своем лагере-юрте, когда бы не пришла весть, что крымский хан соединился с украинским. Получено было также известие, что неприятель занял проходы под Тернополем, попортил переправы и подвигается ужи к Вишневцу и Кременцу, между тем как его чати приближаются к реке Стыру. Все сводилось к тому, что соединенные казако-татарские силы перейдут Стыр под Берестечком, и вскоре явятся под Сокалем.

Застоявшиеся в лагере паны всполошились. Немедленно был послан Александр Конецпольский с 4.000 войска занять под Берестечком переправы, а в Сокальском стане собралась военная рада. В ней принимали участие предводители десяти корпусов, на которые делилось войско, все министры и сенаторы, каштеляны и старосты, в качестве вождей посполитого рушения, все высшие офицеры, инженеры и войсковые чиновники.

Оба коронные гетмана объявили решительно, что надобно оставаться на месте, укрепить лагерь сильнее и ждать неприятеля. Большая часть полководцев была того же мнения. Все они не допускали возможности одолеть соединенные неприятельские силы, и советовали ждать, пока не прибудут воеводства Великопольское и Мазовецкое, так как, в противном случае, неприятель может их отрезать и уничтожить.

Но главным аргументом, таившимся в душе каждого, (пишет историк поляк) было опасение неопытности и легкомыслия короля. Бессознательный сотрудник Хмельницкого в уничижении Польши, Ян Казимир, теперь, когда приближался последний момент войны, вдохновлялся всё большею и большею «ревностью не по разуму».

К счастью для панов, русин-католик Стефан Чернецкий начал уже входить в славу знатока стратегии и тактики. В противность большинству вождей, он соглашался с теми, которые советовали идти под Берестечко. Две недели уже твердил он королю и сенаторам, что надобно воспользоваться отсутствием хана и ударить на Хмельницкого: иначе — ожидание и бездействие ослабят бодрость духа в войске и усилят казаков. На гетманского любимца не обращали внимания; видели в нем только талантливого теоретика и смельчака. Теперь же большая часть вождей смотрела на него, как на вредного и опасного человека, который пользуется неопытностью короля, предубежденного в его пользу. Его слушали нетерпеливо, его даже ненавидели, но всех удерживало от резкости внимание, с каким генералы Пршиемский, Мандель, Убальд выслушивали его доводы.

Три дня боролся Чернецкий с противниками своего плана, и наконец движение под Берестечко представилось большинству, как необходимость и как единственное спасение войска и Речи Посполитой. Аргументы поляко-русса Чернецкого отличались тою простотой, с которой обыкновенно высказываются глубокие и многосложные соображения таланта. Остаться под Сокалем значило — отдать Волынь и Полесье в жертву неприятелю, значило — позволить ему подкрепить себя новыми массами мужиков и соединиться правым крылом с литво-казацким ополчением, от чего силы противника возросли бы до полумиллиона. Под Сокалем не было удобного места для полевой битвы. Окрестность была голодна и пустынна. Пришлось бы — или уходить, или подвергнуться осаде, и в таком случае тысяч 15 посполитаков были бы — или отрезаны, или истреблены, а король и Речь Посполитая, не имея никакой надежды на спасение, зависели бы от благосклонности судьбы, или неприятеля. Напротив под Берестечком было место, удобное для битвы. Оно представляло все шансы победы: ибо, хотя бы неприятель был втрое и вчетверо многочисленнее, то не мог бы развернуть всех своих сил. Паши для лошадей было достаточно. Река Стыр и болота речки Пресни защищали лагерь. В случае проигрыша, можно было спокойно отступить, а если бы неприятель, как были слухи, имел намерение отступать к Киеву и протянуть войну, оттуда легко было в этом ему помешать.

Когда было наконец решено, что войско двинется к Берестечку, Чернецкий выступил с другим, еще более смелым планом: двинуться под Берестечко комонником, то есть возы и челядь оставить под Сокалем.

Чтобы понять, какое значение придавал Чернецкий своему плану, надобно знать, что это были за возы и вся обозная челядь вместе с её господами, по описанию самих поляков. Каждый даже не богатый шляхтич (убогие служили в надворных хоругвях) брал из дому палатку, вооружение, военные снаряды и съестные припасы для себя, для слуг и для лошадей в таком количестве, чтобы во время кампании не терпеть голода.

Сам он ехал на возу, «казак» [40] В настоящем случае казак у шляхтича был тем, чем у казака был чура или джура (джаур). Воюя местным обычаем, шляхтич оказачивался, а казак отатаривался в смысле военного ремесла; но оба они учились этому ремеслу у азиатских номадов, которые уничижили древний Киев и потрясли Краков. Здесь видно то сродство шляхтича с казаком, которое объясняет, почему во главе казацких бунтов является шляхта различных вероисповеданий. Сродство казака с татарином не менее очевидно.

его ехал на верховой лошади, а возница — на козлах.

Торных дорог, в те времена не было. Кони погрязали в топких местах, в песке или же в размягченном дождями черноземе. Поэтому возы долженствовали быть малы и легки на ходу. Колеса делались дома; ободья не отличались правильностью, а оси не всегда подмазывались. Во время похода поднималось такое скрипенье, как у половцев, о которых наш древний баян говорит: «кричат телеги в полунощи, рцы лебеди роспущени». На скрипучем возу утверждался высокий плетеный кош (по-татарски кхош ), и во всей постройке походной колесницы не было ни кусочка железа. Самый убогий шляхтич, отправляясь на войну, брал с собой обыкновенно два воза, три или четыре коня и двоих слуг. Можно судить, сколько их брал богач, не отказывавший себе в удобствах походной жизни. Возили за собой паны полную кухню, целую пивницу, удобные и нарядные шатры, дворовую прислугу в составе королевского двора, экипажи и цуговых парадных лошадей. Вельможи вступали в лагерь целыми таборами, так что под Пилявцами на 34.000 посполитаков было 200.000 слуг, а беглецы оставили на месте 160.000 возов. Под Берестечком не было уже такой роскоши и щеголеватости, но зато в лагере находился король со двором, все министры Речи Посполитой, 40.000 шляхты, более 20.000 лановых и дворовых жолнеров и 36.000 регулярного войска, которые также требовали значительного числа возов. Очевидец насчитал их полмиллиона под Сокалем, а потому было там не менее полумиллиона слуг и миллиона полутора лошадей: цифра невероятная, но она основывается на общем убеждении, что в панском лагере возы надобно было считать не десятками, а сотнями тысяч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)