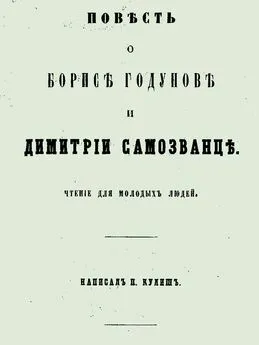

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

- Название:Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Университетская типография, Страстной бульвар

- Год:1888

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 краткое содержание

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти возы были причиною, что шляхта, кочуя обозом удобно, не охотно переменяла место, и никоим образом не допускала над собой дисциплинарной строгости. Она и здесь помнила, что шляхтич в городе равен воеводе, все равно как и казак помнил везде, что он вольный казак, хоть и гнали его на бой сзади, все равно как и татарин знал, что хану повинуется Орда только в Крыму, и то не всегда. Под Берестечко сошлись на бой три вольницы: цивилизованная, полудикая и совсем дикая.

Столь огромный табор, и независимо от атавизма, именуемого шляхетскою вольностью, делал невозможным всякое энергическое движение, и так как, при такой массе людей, лошадей и возов, нельзя было сохранить в походе порядка, то панскому лагерю ежеминутно угрожала опасность, что нападение неприятеля, расположенного невдалеке от Стыра, могло разорвать беспорядочную громадину на части. По этой-то причине Чернецкий предлагал оставить возы и челядь в укрепленном лагере под Сокалем, с некоторою частью пехоты и конницы для обороны и порядка, а с остальным войском и необходимым багажом двинуться под Берестечко комонником.

Большая часть вождей не хотела рисковать своею популярностью у всемогущей шляхты и отказаться от походных удобств. Популярники и сибариты объявили напрямик, что — или совсем не следовало двигаться с места, или двигаться в полном составе. Но, так как этого мнения не поддержали они никаким аргументом, то король объявил военной раде своей, что войско пойдет комонником, и с этим отпустил гетманов и тех, которые умели противоречить, но не могли придумать ничего убедительного. В другой, более ограниченной, раде было постановлено — в следующий же день готовиться к походу; 15 мая, на рассвете, войско выступит одной дорогой, а необходимые фургоны и возы пойдут тремя дорогами. В два дня надеялись прийти под Берестечко.

Лишь только этот приказ протрубили в лагере, шляхта бросилась в собственную раду. Воеводства, земли и поветы собрались каждое в свой круг (коло), и выбрали послов для генерального кола. Генеральное коло отправило посольство к гетманам, и так как не было недостатка в людях, умевших искать своих выгод под прикрытием общественных интересов, то пущена была в ход мысль, что эти огромные толпы челяди, оставленные в лагере, могут поднять бунт и, в отсутствие своих панов, разграбят их имущество, что поведет Речь Посполитую к последней гибели.

Мысль эта послужила сигналом общего ропота. Предчувствуя грозящее отечеству несчастье от рук и ног, которые голова и торс исключали из политического тела, посполитаки отправили к королю послов; но король не допустил их к себе, и они обратились к генералу Пршиемскому с мольбой от всей шляхты спасать отечество.

Пршиемский, в качестве полевого писаря, побежал к королю, бросился ему к ногам и так настойчиво умолял его, что король испугался собственного решения. Отдан был приказ готовиться к походу с возами.

Чтобы сохранить, однакож, какой-нибудь порядок в громадном передвижении, королевская канцелярия разделила войско на три дивизии, начертила весь поход на бумаге и раздала чертеж во многих экземплярах по полкам, а возы каждой дивизии велела сперва обозначить разными красками. Способ этот, практикованный с пользою в голландском войске, произвел новое замешательство. Посыпались упреки и грубости на вождей: зачем такое новое дело сделано частным образом, без соглашения с посполитаками! Шляхетский популярник, Николай Потоцкий, «счастливый тем, что думал одинаково со всеми», начал публично порицать короля, теребил себе бороду, бросил на землю булаву и отрекался от гетманства, а когда его упрашивали, чтоб этого не делал, он, по примеру Ходковича под Москвою, готов был собственноручно расправиться с подчиненными булавою, но, как булавы не было уже в руках, то кричал трагически: «Прочь от меня, а то пихну ножом».

В придачу к кукишу коронного вице-фельдмаршала, эта выходка характеризует голову Речи Посполитой, боявшуюся, вместе с торсом, рук и ног своих. И вот как готовились паны к великому походу под Берестечко, который только игрою внешних обстоятельств не сделался для них повторением Пилявецкого бегства.

Утро 15 (5) июня было туманное. Далее четверти мили не видать было ничего. Изредка только восходящее солнце продиралось меж облаков. На рассвете двинулись крикливые возы, за ними — войско; но тотчас же наступил такой беспорядок, что канцелярские чертежи послужили только к общему замешательству. От короля и коронного гетмана до последнего посполитака, за исключением немногих бедствовавших среди них, умных людей, всех можно было назвать сумасшедшими.

Непобедимый победитель стоял на лагерных шанцах, и перед ним необозримая масса нескольких сотен тысяч возов, с полумиллионом людей и лошадей, сбилась в непонятное месиво, и никоим образом не могла двинуться с места. Призывы, крики, проклятия, топот и ржанье лошадей, скрипенье возов — представляли омут и хаос, который, по словам польского историка, «увлекал каждого в свой черторый (wir), отнимал ум и сознание».

Король разослал сильные стражи во все стороны, опасаясь повторения зборовской внезапности, а сам шептал молитвы, как заклинания против непостижимого для него смятения. Едва около полудня перестала шляхта кружиться как в лабиринте и двинулась по направлению своей дороги. Кто-то и как-то поставил рейтарские полки на фронте; кто-то вытянул крайние ряды один возле другого на дорогу, кто-то рубил и громил ослушников... наконец весь табор тронулся с места.

Двое суток выступали возы и войско из-под Сокаля. Пространство в 8 миль, отделявшее от них Берестечко, которое можно пройти форсированным маршем в одни сутки, панское войско шло целых пять суток. В первый день отодвинулось оно от заколдованного места только на одну милю.

На половине пути, под Стояновым, случилось происшествие, которое, по словам почтенного историка, свидетельствует, что польскому жолнеру, привычному к боевой жизни, «недоставало только железной руки полководца». Король, окончив смотр полков на равнине, ввел их около 8 часов вечера в лагерь, который был расположен между селами Брамою и Долом. Едва жолнеры разместились по палаткам, как челядь, стоявшая в отдалении при лошадях и возах, затеяла между собой драку и стала рубиться. Её паны бросились к ней с обнаженными саблями, и челядь побежала в королевский лагерь.

От этой тревоги распространился в лагере слух, что наступает неприятель. Все войско бросилось к оружию, вылетело в поле хоругвями и построилось как нельзя лучше в боевой порядок. Король, разбуженный Якубом Михаловским, составителем бесценной книги документов (Ksiega Pamietnicza), выбежал из палатки и велел трубить тревогу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)