Александр Саверский - Великая Русь Средиземноморья. Книга III

- Название:Великая Русь Средиземноморья. Книга III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Аргументы недели»5ef7d60f-c103-11e5-82e2-0cc47a5453d6

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906489-2-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Саверский - Великая Русь Средиземноморья. Книга III краткое содержание

Великая Русь в древности располагалась в Южной Европе. Она занимала обширные земли практически по всему побережью Средиземного моря, где был и свой Киев (Кьявенна). Перемещения народов и войны изменяли границы Древней Руси. Тем не менее не так давно этруски – предки русов – проживали в Италии. Оттуда, под влиянием войн, они двинулись из Римской империи на восток и почти тысячу лет провели на Балканах. Здесь мы нашли путь из варяг в греки, который виден и сегодня. И лишь к IX в. н. э. русы, захватив Хазарию, прошли дальше на восток и осели на землях будущего Московского княжества. Все это дало объяснение словам из «Повести временных лет»: «И пришла вся Русь». Раз пришла, значит, здесь ее не было. В книге мы нашли три Руси…

Великая Русь Средиземноморья. Книга III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И это дополнительно указывает на связь мифов о втором рождении Диониса-Загрея и воскрешении Христа с мифами о Бублунсе и Бахусе (Вакхе). Стоит отметить, что бык (или корова) с крестом между рогами очень часто изображался в христианстве.

Правда, не стоит забывать и о других родственных словах. Это bubo – «филин», а филин в этрусской мифологии, равно как и сова, символизировал ночь, тьму и смерть. Именно в таком качестве, символа смерти, в сохранение этрусской традиции, сова присутствует на иконах, изображающих распятие Христа.

В славянских языках мы находим соответствие со словом «баба». Дело в том, что bubus переводилось и как «бык», и как «корова», – богиня же Бубона, по всей вероятности, была не просто покровительницей коров, но той самой «священной коровой», т. е. богиней-матерью, по аналогии с египетской «великой белой коровой» Исидой, матерью Гора – египетского близнеца Бублунса, Христа, Диониса, Бахуса. В этом контексте довольно однозначно просматривается связь богини-матери с образом коровы-кормилицы. При этом у славян бабой называли не любую женщину, но обязательно замужнюю, и, как мы полагаем, первоначально непременно имеющую детей, т. е. женщину-мать.

Конечно, при приведенном звучании имени этрусского бога можно заметить на первый взгляд странное созвучие слову… «библия». Слово «библия» возводится к греческому «книга», и применено оно было впервые в IV в. Странно, не правда ли? Странно то, что главная книга христианства названа просто книгой, даже без эпитета «священная», т. е. просто «книга». Но к IV в. было написано множество книг, и уже поэтому предлагаемая этимология вызывает сомнение. Ветхий Завет именовался Тора, переводимое как «учение, закон», и это имеет смысл, учитывая его содержание. Основным же акцентом Библии с включением Нового Завета была история Христа, и представляется вполне обоснованным название этой книги по имени главного действующего лица, т. е. непосредственно Христа. Точнее, по одному из его имен, отражающих определенный аспект, а именно, по этрусскому имени Бублунса с некоторым более поздним изменением звучания.

Богиня Менрва (Menrva, Menerva, Meneruva, Mel), позже римская Минерва. В варианте Mel – в др. – русск. мълнии, мълниɪа, ст. – слав. млънии, праслав. Mъlni. То есть в русском варианте слово молния произошло от «мильния, мельния», и мы видим тот же корень «мел». Сопоставление с молнией неслучайно, поскольку именно эта богиня в этрусском пантеоне метала молнии. Второй же вариант – собственно, Менерва имеет прямой перевод с латыни: mes – «мой», nervus – «струна, нить, сила», т. е. «моя нить, моя струна», перевод, также имеющий непосредственное отношение к понятию молнии, которая является божественной, и силой, и нитью, и струной, т. к., с одной стороны, она является электрическим разрядом, с другой – выглядит как ломаная линия, в чем древние увидели образ струны, нити, «божественного нерва».

Бог Аплу (Apulu, Aplu, Aplun), соотносимый с греческим Аполлоном, охранял людей, их посевы, сады и стада. У нас это имя вызвало ассоциацию со словом «яблоко». В западноевропейских языках оно так звучит только в английском apple, но практически также и в русском – праслав. ablъko из āblu – фактически «аплу». Интересно, что по этой версии, Апполон, охраняющий сады, – бог Солнца – вполне мог носить имя «яблока», тем более что яблоко нередко сопоставляется с солнцем в силу своей шарообразной формы. И, напомним, именно этот бог сыграл важную роль в аллегоричной троянской истории с яблоком раздора.

Сатре (Satres), «бог Небесной долины», Сатурн греков. Сатре соотносят с русским Стрибогом. В Испании в октябре празднуется день Святого Сатурио (San Saturio), а в ноябре – в городе Памплона (Pamplona), который находится в пределах территории влияния баскской культуры, – праздник в честь святого покровителя города Сатурнио (San Saturnio). Как мы рассмотрим ниже, Сатре соотносится с образом бога-сеятеля, в частности, и древнеегипетского Сета.

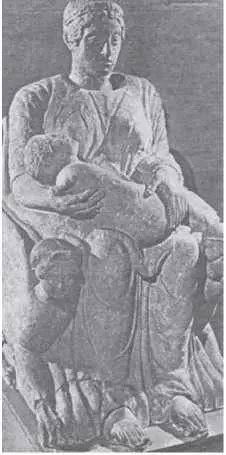

Матер-Матута. Известняк. V в. до н. э. Археологический музей, Флоренция

Сельве (Selva) – один из этрусских богов плодородия.

По мнению А.И. Немировского, бог Сельве соответствовал римскому богу Сильвану (Silvanus), богу лесов, полей и стад, покровителю сельских жителей от silva – «лес».

В русском мы знаем имя собственное Селиван.

Нельзя, конечно, обойти вниманием одну из самых загадочных этрусских богинь, утренней зари и плодородия, позднее – покровительницей

Матер Матуту, само имя которой связывает ее с богиней-матерью. Хотя ее традиционно считают и богиней женщин у римлян. Но изображения именно этой богини стали наиболее ранним европейским прототипом иконографии девы Марии, хотя нам известны и древнеегипетская Исида с младенцем Хором.

Не совсем ясно, что за ребенка, а иногда и нескольких, держит на руках Матер-Матута. Вторая составляющая ее имени, Матута, вполне может быть родственна и распространенному детскому «тата», от которого и «тятя» – «отец, кормилец», и лат. tute – «охрана, безопасность». То есть Матер-Матута может быть как мать-кормилица, так и мать-защитница.

Богиня Вея, вполне вероятно, соотносится с украинским Вием. Как указывает Наговицын, «латыши считали, что дрожание листьев осины, как проклятого дерева, вызывала Вея Мате (Мать Вея), разгуливающая по ее корням». То есть богиню Вею соотносили с ветром, так же как и украинского Вия – в украинском фольклоре существовал и Подвий, который был связан с ветром. Оба имени, таким образом, могут быть связаны со словом «веять».

Палес (Pales) – этруски называли ее Pacla – богиня произрастания и покровительница скота. Праздники, посвященные этой богине, были связаны с очищением скота, украшением и сожжением растений. Отталкиваясь от римского Палес, имя возводят к «фаллос» при отсутствии какой-либо смысловой связи. Пакла, будучи покровительницей скота, обеспечивала изобилие растительности, и ее имя, должно быть, связано именно с этим – с ростом растений. И в русском языке, хотя и в искаженном виде, но сохранилось это имя. Слово «пакула, пакля» в значении «нарост на дереве» отмечено в нескольких областях России. Фасмер возводит слово к карельскому и финскому, тем не менее, поскольку нельзя гарантировать время появления этого слова в указанных языках, мы все же оставим наибольшую вероятность сходства с именем этрусской богини, учитывая косвенное совпадение смысла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: