Владимир Трофимов - Коллаборационисты: мнимые и настоящие

- Название:Коллаборационисты: мнимые и настоящие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ваш Формат

- Год:2015

- ISBN:978-5-9905971-9-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Трофимов - Коллаборационисты: мнимые и настоящие краткое содержание

Данное исследование является междисциплинарным – оно одновременно историческое и юридическое. С одной стороны, автор подобрал достаточно интересные факты из жизни ряда исторических личностей, в том числе материалы из архивов внешней политики СССР, а также службы внешней разведки.

В книге приводятся интересные цитаты из мемуаров тех или иных политических лидеров.С другой стороны, автор, являясь специалистом в области международного права, не ограничивается простой констатацией тех или иных фактов и сведений, а подвергает их тщательному юридическому анализу. Цель исследования: установить, можно ли квалифицировать соответствующие поступки указанных исторических личностей именно как акты коллаборационизма, то есть как умышленные действия, направленные против интересов собственного государства и народа, но выгодные другим странам.

В главе, посвященной известному борцу за независимость Индии С.Ч.Босу автор идет дальше простой юридической оценки действий Боса, Речь идет о тайных переговорах СССР с фашистской Германией о военном сотрудничестве, направленном против Великобритании. Эти переговоры не увенчались успехом, но были достаточно содержательными. В этой же главе автор пытается расследовать таинственное исчезновение С.Ч. Боса, изучая в том числе гипотезу о том, что он попал в советский плен.

С.Ч.Бос сотрудничал с фашистами, за что его подчас и считают коллаборационистом. А как же его ближайший соратник по национально-освободительной борьбе Махатма Ганди? Автор полагает, что Ганди тайно сотрудничал с британцами, по сути разрушая движение за получение Индией независимости. В соответствующей главе книги автор приводит факты, которые, как он считает, подтверждают эту точку зрения.

По мнению автора, небезупречной оказалась и биография Шарля де Голля, он также запятнал себя сотрудничеством с другими государствами, действуя при этом в ущерб интересам Франции. Автор подробно исследует период деятельности де Голля с территории Великобритании и под ее эгидой, пытаясь юридически точно оценить поступки будущего президента Франции.

Автор касается и некоторых фактов из биографии генерала Власова, сотрудничавшего с фашистами. Возможно, эти факты не совсем ложатся в общепризнанную версию о генерале-предателе.

Отдельная глава посвящена Михаилу Горбачеву. Автор считает, что ему удалось юридически точно доказать, что по целому ряду существенных исторических эпизодов (в том числе ГКЧП, Беловежский сговор и развал СССР, объединение двух Германий, разграничение с США в Беринговом море и др.) Горбачев умышленно действовал в ущерб интересам свой собственной страны, но к выгоде других государств, то есть являлся самым настоящим коллаборационистом, а не добросовестно заблуждавшимся политиком-романтиком.

Коллаборационисты: мнимые и настоящие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

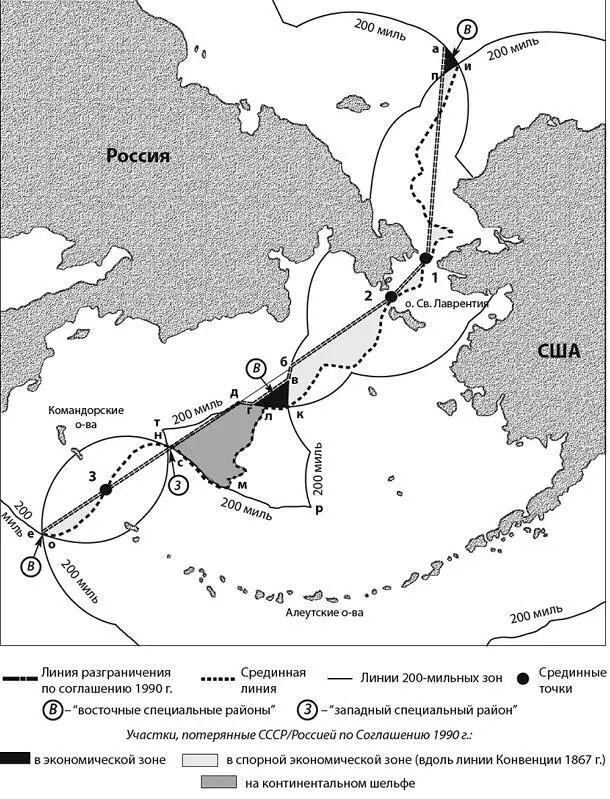

Но Советский Союз «почему-то», несмотря на все вышеизложенные обстоятельства и вопреки своей многолетней линии на секторальный раздел Арктики, вдруг занял особую позицию. Он согласился на разграничение по прямой линии в Чукотском море. Казалось бы, все хорошо. Но нет! Здесь произошло ухудшение для СССР правовой ситуации, существовавшей до злополучного соглашения 1990 года. Согласно его статье 2 «линия разграничения морских пространств идет на север по меридиану» 168 градусов 58 минут 37 секунд «западной долготы через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, насколько допускается по международному праву». Последнее словосочетание — юридически не тождественно тому, которое было предусмотрено в тексте российско-американской конвенции 1867 года: «направляется по прямой линии безгранично к северу». Включенную в текст соглашения 1990 года новую формулировку можно толковать в том смысле, что стороны соглашения считали, что международное право не допускает, чтобы линия, разграничивающая пространства двух государств в Северном Ледовитом океане, простиралась до Северного полюса. Но такого ограничения

Российская Империя и США в 1867 году не предусматривали. Именно в точке Северного географического полюса пересекаются секторальные границы, установленные русско-английской конвенцией 1825 года и русскоамериканской конвенцией 1867 года.

Иными словами, СССР, дав согласие на эти несколько слов «насколько допускается по международному праву», поставил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года выше претензий СССР на сектор в Арктике. Потому как претензии на сектор, конечно же, не соответствовали этой конвенции. Если бы СССР и США договорились о разграничении своих морских пространств до полюса, то тем самым они бы создали определенную международную практику, с которой впоследствии можно было бы примирить и нормы конвенции 1982 года. Но делегация СССР предпочла иной подход, разрушающий всю конструкцию секторального раздела Арктики.

Читатель может тут сказать, что ведь американцы не хотели претендовать на сектор в Арктике. Как можно было их заставить согласиться на то, чего они не хотели? Можно было. Во-первых, конвенция 1867 года действовала и определенно давала основания претендовать на линию разграничения до полюса. Во-вторых, и СССР, и США могли бы каждый остаться при своем мнении. Просто надо было воспроизвести в соглашении 1990 года точную формулу конвенции 1867 года, вот и все. То есть повторить уже действующую норму права, которую никто в мире не оспаривал. Но не добавлять к ней слова «насколько допускается по международному праву».

Однако соглашение 1990 года касалось не только Арктики, но и Тихого океана (Берингова моря), где по конвенции 1967 года были обозначены всего три точки. Об этом уже было сказано выше. И вот тут никто не мешал требовать разграничения в соответствии с принципами Конвенции ООН по морскому праву. Это было бы и законно, и справедливо. Однако советская делегация не стала настаивать на равноотстоящей линии. Тут она вдруг согласилась на прямые линии!

Мало того, прямые линии в географии бывают тоже разными. Бывает ортодромия, а бывает локсодромия. Разница в том, что локсодромия прямо соединяет те или иные точки. В конвенции 1867 года именно такие точки и были обозначены. А ортодромия требует дополнительных точек разграничения. Для локсодромии необходима так называемая меркаторская проекция, которая и использовалась в 1867 году.

Как нетрудно догадаться, делегация СССР не стала настаивать на локсодромии, то есть на точном понимании конвенции 1867 года. А США активно возражали против локсодромии. Почему? Потому что ортодромия была им более выгодна и позволяла присоединить к своим морским пространствам дополнительную часть Берингова моря.

Отказ от разграничения по равноотстоящей в Беринговом море, а также все эти манипуляции с прямыми линиями привели к тому, что доля США при разделе оказалась больше на несколько десятков тысяч квадратных километров.

А может, и не было никаких потерь для СССР? Может, мы тут что-то путаем? Читатель может не сомневаться, на этот счет уже имеются по крайней мере два решения российских государственных органов. 12 февраля 2003 года Счетная палата Российской Федерации провела проверку воздействия соглашения на рыбопромысловую отрасль России и подготовила отчет со следующей оценкой: «За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991–2002 года) потери России составили 1,6–1,9 млн тонн рыбы, что эквивалентно 1,8–2,2 млрд долларов США».

14 июня 2002 года Государственная Дума РФ приняла постановление № 2880-III ГД, в котором, в частности, было отмечено следующее:

«В результате разграничения морских пространств в соответствии с Соглашением в Беринговом море к США отошли: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи квадратных километров, фактически переданная Советским Союзом Соединенным Штатам Америки еще в 1977 году; часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи квадратных километров; участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации, составил всего 4,6 тысячи квадратных километров.

На отдельном участке исключительная экономическая зона Соединенных Штатов Америки за счет неоправданно уступленной площади исключительной экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что противоречит статье 57 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (1982 года)».

В общем, тут уже пора подводить итоги. В результате всех этих переговоров СССР дал согласие на заключение соглашения, по которому терял довольно значительные морские пространства. Именно терял, так как использование уже согласованных международным сообществом правил, ясно записанных в Конвенции ООН по морскому праву, позволяло на полном законном основании требовать иного раздела морских пространств.

Я так подробно рассказал обо всей этой подоплеке разграничения морских пространств, чтобы читателю было хорошо понятно, о чем именно шла речь. Не о каком-то малозначительном вопросе, который неожиданно появился и был решен так, как было в тот момент удобнее для страны. А о долговременной политической линии, которую многие годы проводил СССР, жертвуя ради этого значительными денежными и материальными средствами, а подчас и человеческими жизнями. И вот именно эта долговременная линия государства и была поломана Горбачевым и Шеварднадзе. Причем умышленно поломана. Вопрос был слишком значительный, чтобы пытаться представить его как мелкий и технический. У Горбачева был умысел на уступку части морских пространств, на которые СССР мог на законной основе претендовать. И эта уступка была умышленно сделана в пользу другого государства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: