Геннадий Бандиленко - История Индонезии Часть 1

- Название:История Индонезии Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московского университета

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-211-02202-5(4.1); 5-211-02172-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Бандиленко - История Индонезии Часть 1 краткое содержание

В учебнике освещается история самой крупной страны Юго-Восточной Азии с древних времен по начало XX в.

В разделе древней и средневековой истории внимание сосредоточено на проблемах складывания феодальных отношений; прослежены этапы развития государств на территории современной Индонезии, их политическая история, внешние связи, идеология и культура. В разделах нового периода рассматриваются социально-экономическое и политическое развитие страны в условиях колонизации; национально-освободительное движение, государственное устройство, законодательство, партийная система, идеология и т. д.

Для студентов востоковедных факультетов университетов.

Учебное издание

История Индонезии Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

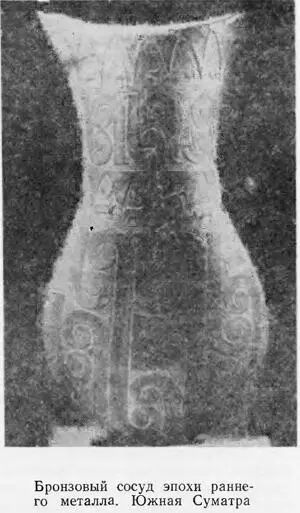

В производстве глиняной утвари продолжали развиваться и усложняться художественные и технические традиции керамического комплекса более раннего периода (эпохи расцвета бронзовой культуры). Использовался гончарный круг. Из наиболее известных примеров — красноглиняная керамика из Буни (северное побережье Западной Явы), комплекс в Гилимануке (Бали) с разнообразными формами горшков, чаш, курильниц, сосудами с красным и желтым ангобом, лощеными сосудами. Совершенствовался обжиг. По-прежнему применялись в основном прорезной и штампованный орнаменты. В керамическом производстве сохранились особенности, роднящие культуру Западной Индонезии с другими культурами «австронезийского кольца» вокруг Южно-Китайского моря: на Филиппинах, Тайване, в Восточной Малайзии, в Северном Вьетнаме и Южном Китае.

Прогрессивные нововведения, обусловленные применением железа, повысили социально-экономический эффект внедрения металла и сопутствующих ему ремесел. Они увеличили производительность плужного поливного рисоводства, которое стало основой ведущего хозяйственно-культурного типа у яванцев, малайцев и ряда других народов Нусантары. Выросли возможности древнего подсечно-огневого земледелия (там, где оно продолжало практиковаться), расширилось освоение новых аграрных районов, в особенности речных и плодородных межгорных долин. В рассматриваемый период происходил количественный рост оседлых поселений и увеличение плотности населения; вместе с тем выросла и подвижность групп людей, занимавших новые сельскохозяйственные территории и места, удобные для торговли и мореплавания.

Ранний железный век стал временем освоения индонезийцами важных морских и океанских коммуникаций. Районы побережья были связаны с древними путями международной торговли: это в первую очередь западное и восточное побережье северной части Малаккского п-ва, северное побережье Западной Явы, восточное и южное побережье Суматры и зона Малаккского пролива, прибрежные районы других остро bob.Примечательно, что с этого времени не только местные вещественные, но и письменные иностранные источники свидетельствуют о знакомстве жителей островов Нусантары с железом и о его применении в различных областях хозяйства. Так, античный ученый Клавдий Птолемей в своей «Географии» (II в. н. э.) писал, что тамошние жители используют железные крепления при постройке кораблей.

Следует отметить, что погребения эпохи раннего металла в прибрежных районах в наибольшей степени выявляют признаки социально-имущественной дифференциации. И это не случайно, именно здесь возникли государства, в жизни которых особую роль играла морская торговля (как собственными товарами, так и транзитная).

Мегалитическое строительство, восходящее у индонезийцев еще к эпохе позднего неолита, в рассматриваемый период в ряде районов Западной Нусантары уже сопровождает ритуалы, связанные с апофеозом власти предков, вождей, их приближенных, «больших людей общины». В ней, очевидно, выделились такие социальные группы, которые еще в начале XX в. можно было наблюдать у некоторых народов Нусантары, стоявших на пороге варварского общества (переходного к раннеклассовому), например у ниасцев, а в XVI—XVII вв. у тагалов, висайя и других австронезийцев Филиппинского архипелага. Это слой высшей аристократии; затем — находящееся у нее на службе своеобразное сословие «благородных»; «свободные», составляющие основную массу населения, и слой зависимых, включавший рабов из среды военнопленных, людей полурабского состояния, должников, потомков нарушителей обычного права.

Там, где процесс разложения первобытнообщинного строя уже сопровождался развитием социальной дифференциации и становлением политической власти родоплеменной аристократии и вождей-старейшин, претерпевала соответствующие изменения традиционная система верований. Культ общинных и семейно-родовых предков и вера в духов, аграрные культы нуждались в модификации, должны были быть приспособлены к идеологическому оформлению власти становящегося правящего класса.

Погребения, содержащие инвентарь раннежелезной культуры, позволяют представить некоторые черты обрядности ее создателей. Характерной ее особенностью являются широко распространенные на Яве, Сумбе, Сулавеси, Бали вторичные захоронения в керамических урнах. Примером может служить широко известный прибрежный западнобалийский комплекс Гилиманук. Во внутренних районах Бали практиковались захоронения в каменных саркофагах. Распространенной была традиция открытого трупоположения.

Расовый состав населения в период раннего железного века недостаточно изучен, однако палеоантропологические данные позволяют говорить об отличии двух доминирующих расовых групп: монголоидной и австраломеланезоидной, причем последняя продолжала господствовать в Восточной Индонезии, а на смежных территориях к востоку от Бали обитали смешанные группы, относящиеся к переходным расовым типам.

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ЦАРСТВА И КНЯЖЕСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА И МАЛАККСКОГО ПОЛУОСТРОВА

К концу первого тысячелетия до н. э. уже происходило формирование современного контура политико-культурных и этнических границ Юго-Восточной Азии как региона. Это было связано в первую очередь с ускорением процесса складывания государственных образований у племен Индокитайского полуострова и с расселением великокитайского этноса (ханьцев) к югу от бассейна Янцзы, в ходе которого частично ассимилировались, частично вытеснялись далее на юг древние предки австроазиатов и австронезийцев, бирманцев и таи. К рубежу нашей эры во всех наиболее крупных речных долинах континентальной части ЮВА бее современных границах уже существовали государства. Этот процесс охватил и некоторые территории островной части Юго-Восточной Азии.

Население наиболее развитых областей Больших Зондских островов и Малаккского полуострова имело прочные традиции материальной и духовной культуры. Местные земледельческие племена широко практиковали поливное рисосеяние, разводили домашних животных (буйволов, свиней, птицу), им были известны навыки бронзолитейного дела, варки железа. Малайцы и другие народы австронезийской языковой семьи освоили строительство парусных судов с балансиром, бороздили на них моря Нусантары, совершали и океанские плавания, что способствовало развитию общеиндонезийской культурной общности и ее связям с другими культурами. В водах Нусантары, Малаккского пролива и через Малаккский полуостров с древности проходили мировые торговые пути, связывавшие между собой Китай и Индию, страны Ближнего Востока и Средиземноморья с Восточной Азией. Когда люди научились использовать тропические муссоны в регулярных плаваниях, этот район превратился в один из важнейших «перекрестков Азии», непременное звено торговых и культурных контактов государств бассейна Индийского и Тихого океанов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: