Петр Третьяков - У истоков древнерусской народности

- Название:У истоков древнерусской народности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Третьяков - У истоков древнерусской народности краткое содержание

Эта книга посвящена одному из важнейших вопросов древней и раннесредневековой истории нашей страны — процессу образования древнерусской народности — общего предка трех восточнославянских национальностей — русской, украинской и белорусской.

Далеко не все вопросы, относящиеся к истории образования древнерусских раннесредневековых группировок и древнерусской народности, получили законченный ответ. Исследования этой темы продолжаются. В настоящей книге будет сделана попытка осветить три вопроса, относящиеся к ней: расселение славянских племен в области Поднепровья и его периферии, когда славяне встретились с балтами; древнейшая Русь — основное ядро древнерусских народности и государства; роль финно-угорских племен севера Восточной Европы и восточной части Волго-Окского междуречья в формировании древнерусской народности.

У истоков древнерусской народности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поселки-городища располагались чаще всего группами, по 2–3—4, объединявшими общины, относящиеся, вероятно, к одному роду. В южной части Верхнего Поднепровья, на пограничье с чужими племенами, в частности со скифами, известны городища значительных размеров. Их население составляло сотню и более человек. Многолюдность поселений диктовалась, очевидно, интересами обороны от сильных и опасных южных соседей.

Такой хозяйственный и общественный уклад сохранялся у восточных балтов почти без заметных изменений в течение многих столетий, вплоть до первых веков нашей эры. [21] П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне…, стр. 113–124.

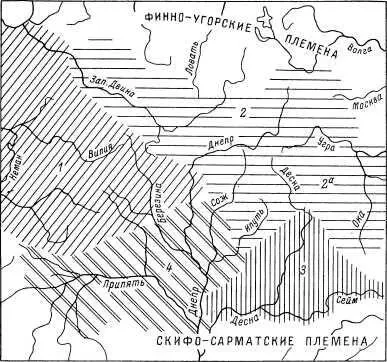

Локальные группы днепровских балтов «раннего железного века», впервые отмеченные в конце 20—30-х годов, в настоящее время определились более отчетливо (рис. 3).

Рис. 3. Локальные группы племен Верхнего Поднепровья в I тыс. до н. э. 1 — балтийские племена со штрихованной керамикой; 2 — днепро-двинские; 2а — верхнеокские племена; 3 — юхновские племена; 4 — милоградские племена.

Юго-восточную часть Верхнего Поднепровья, включавшую в свои пределы поречье Десны (за исключением ее верховьев) и правобережье Сейма, занимали племена с юхновской культурой «раннего железного века». От них почти не отличались обитатели Северо-Восточного Поднепровья — Смоленщины, верховьев Десны и смежной части поречья Западной Двины. В археологической литературе последнего времени их называют обычно днепро-двинскими племенами. Им же или очень близким к ним племенам принадлежал бассейн Верхней Оки и ее притока — р. Угры. Юхновские, днепро-двинские и верхнеокские племена отличались друг от друга лишь по незначительным особенностям, прежде всего в глиняной посуде и ее орнаментации. На юхновских городищах постоянно встречаются разнообразные по форме глиняные «грузики» или «блоки», отсутствующие как на днепро-двинских, так и на верхнеокских городищах. [22] М. В. Воеводский. Городища Верхней Десны. КС, в. XXIV, 1949; A. Е. Алихова. Древние городища Курского Полесья. МИА, № 113, 1962; B. П. Левенок. Юхновская культура. СА, 1963, № 3; П. Н. Третьяков и Е. А. Шмидт. Древние городища Смоленщины. М.—Л., 1963, cnр. 18–21, 47–54, 71–92, 141–176; П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне. ., стр. 163–174.

Такого рода малосущественные, так сказать «диалектные», отличия в материальной культуре оказались тем не менее чрезвычайно важными; они позволили сделать интересные наблюдения относительно перемещений в среде этих племен, речь о чем пойдет ниже.

Несколько иной характер имела культура племен северо-западной части Поднепровья, бассейна Немана и поречья Западной Двины в нижнем ее течении. В пределах этой обширной области на городищах «раннего железного века» встречается глиняная посуда, покрытая грубой орнаментальной штриховкой, совсем непохожая на посуду городищ трех названных выше групп. Трудно сказать, насколько этот признак— своеобразие глиняной посуды — является в данном случае существенным, можно ли на его основании считать, что древние балты, жившие в Северо-Западном Поднепровье, заметно отличались от своих восточных соседей. При раскопках обломки глиняной посуды встречаются значительно чаще, чем что-либо другое. Поэтому своеобразие посуды особенно бросается в глаза. Но другие элементы материальной культуры «штриховиков» — характер городищ, остатки жилищ, формы металлических изделий и др. — не обнаруживают особого своеобразия. Вероятно, и здесь следует говорить лишь о «диалектном» отличии «штриховиков» от их восточных соседей. Область, занятая городищами со штрихованной керамикой, является очень большой. В ее пределах они исследованы еще далеко не равномерно; во многих местностях совсем не изучены. Вероятно, в дальнейшем, после новых исследований, городища со штрихованной керамикой распадутся на несколько локальных подразделений, находящихся в таком же отношении друг к другу, как названные выше восточные группировки: днепро-двинская, верхнеокская и юхновская. [23] А. Г. Митрофанов. Городище в Вязынке. Матер, по археол. БССР, т. I, Минск, 1957; П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне…, стр. 174–177.

Область городищ со штрихованной глиняной посудой, как уже указано, охватывает не только Северо-Западное Поднепровье, но и Юго-Восточную Прибалтику, т. е. исторические земли литовцев и латышей. На этом основании в археологической литературе эти городища уже давно рассматриваются в качестве бесспорных древностей балтийских племен «раннего железного века», тогда как этническая атрибуция других локальных групп верхнеднепровских городищ нередко подвергалась сомнениям. И только в последнее время, после новых исследований верхнеднепровской гидронимии, установивших восточную границу древних балтов, эти сомнения окончательно отпали. Оказалось, что племена Северо-Восточного Поднепровья— днепро-двинские, верхнеокские и юхновские — полностью входили в ареал древней балтийской гидронимии, их границы на севере, востоке и юге полностью совпадали с гидронимическими границами древних балтов. [24] П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне…, стр. 184–189.

Наиболее своеобразной группой верхнеднепровских племен «раннего железного века» были обитатели милоградских городищ, расположенных в нижнем течении Припяти, Гомельском Поднепровье и низовьях Сожа. Если большие размеры значительной части милоградских городищ на южной окраине Верхнего Поднепровья вряд ли следует рассматривать в качестве особого этнокультурного признака (речь об этом шла выше относительно юхновских городищ), то своеобразные однокамерные жилища, несколько углубленные в землю, особые формы круглодонной глиняной посуды, примитивная глиняная скульптура, неизвестная другим племенам Верхнего Поднепровья, и некоторые другие специфические элементы в материальной культуре заметно отличали милоградские племена от населения «раннего железного века» из других областей Верхнего Поднепровья и Юго-Восточной Прибалтики. Можно еще добавить, что древняя балтийская гидронимия в пределах милоградской территории имеет относительно меньшую плотность и некоторые другие особенности. Вследствие всего этого вопрос об отношении «милоградцев» к древним балтам является пока что дискуссионным. Его решение особенно затрудняется тем обстоятельством, что милоградские племена и их культура, как мы увидим ниже, исчезли на рубеже нашей эры, тогда как потомки других верхнеднепровских группировок сохранились (с культурой уже нового облика) вплоть до раннего средневековья. [25] О. Н. Мельниковская. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967; П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне…, стр. 177–184, 187.

Интервал:

Закладка: