Петр Третьяков - У истоков древнерусской народности

- Название:У истоков древнерусской народности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Третьяков - У истоков древнерусской народности краткое содержание

Эта книга посвящена одному из важнейших вопросов древней и раннесредневековой истории нашей страны — процессу образования древнерусской народности — общего предка трех восточнославянских национальностей — русской, украинской и белорусской.

Далеко не все вопросы, относящиеся к истории образования древнерусских раннесредневековых группировок и древнерусской народности, получили законченный ответ. Исследования этой темы продолжаются. В настоящей книге будет сделана попытка осветить три вопроса, относящиеся к ней: расселение славянских племен в области Поднепровья и его периферии, когда славяне встретились с балтами; древнейшая Русь — основное ядро древнерусских народности и государства; роль финно-угорских племен севера Восточной Европы и восточной части Волго-Окского междуречья в формировании древнерусской народности.

У истоков древнерусской народности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Судя по материалам, полученным в итоге раскопок, у потомков зарубинецкого населения наиболее прочными оказались специфические традиции, связанные с такими важными элементами культуры, как поселение, жилище и религиозные представления, в частности погребальная обрядность.

Выше уже шла речь о том, что зарубинецкие поселения располагались, как правило, невысоко, рядом с водой, иногда на небольших всхолмлениях в пределах речной поймы. Отклонения от этой нормы наблюдались лишь в тех случаях, когда население оказывалось на новых местах, на территории чуждых племен. Там поселки устраивались нередко в пунктах, удобных для обороны, на отрогах высоких речных берегов, часто на старых городищах. Но в последующий период, почувствовав себя хозяином края, зарубинецкое население и в этих местах спускалось вниз, к воде. Так было и в Среднем Поднепровье, и в более северных местностях, принадлежавших ранее милоградским и юхновским племенам.

В таких же точно топографических условиях — на низких местах, иногда в пределах поймы — было обнаружено большинство остатков поселений середины и третьей четверти I тыс. н. э. Например, селища Обидня, Жуковка, Посудичи, Кветунский могильник около Трубчевска. Поселения Смольянь и Вишенки находились на краю сниженных участков коренной террасы. В таких условиях эти древности никто раньше не искал. Археологи были уверены, что поселения ранних славян должны располагаться преимущественно высоко, подобно городищам времени Древней Руси. Это и послужило основной причиной того, что остатки позднезарубинецких поселений и поселений середины и третьей четверти I тыс. н. э. до самого последнего времени оставались не только не исследованными, но и неизвестными.

Укрепленные поселения типа городищ, расположенные на высоких, труднодоступных местах, стали появляться у днепровских славян, по-видимому, лишь к исходу третьей четверти I тыс. н. э. и то только в отдельных пунктах. Таковы уже упомянутое Колочинское городище на Днепре, Макча и Владимирское городище на Десне. Их появление скорее всего следует связывать с теми социальными процессами, которые назревали в это время в славянском обществе. Они были первыми поселениями-замками. Верхнедеснинское Владимирское городище (север Брянской области) возникло, быть может, и по другой причине — вследствие близости областей, принадлежавших балтийским племенам.

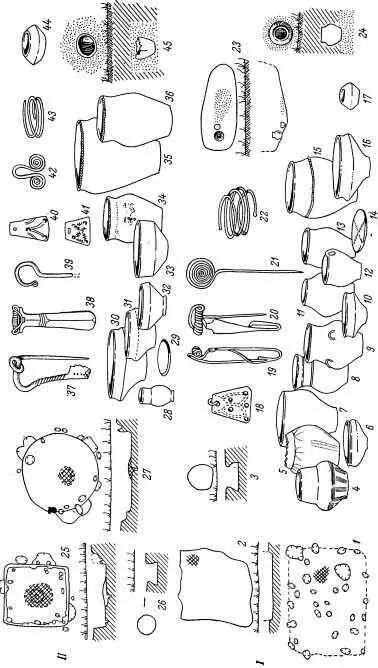

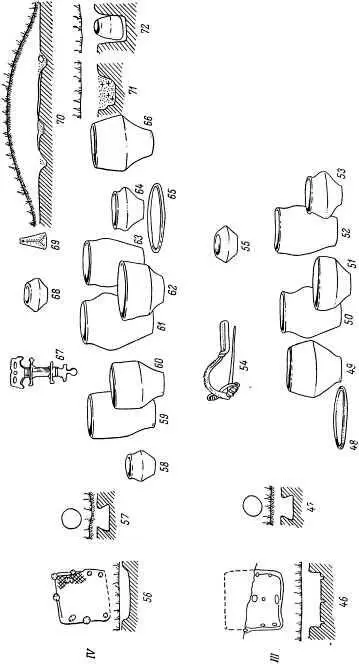

Как и на позднезарубинецких поселениях, на селищах середины и третьей четверти I тыс. н. э. при раскопках обнаруживаются остатки несколько углубленных в землю прямоугольных в плане жилых построек площадью 10–15 кв. м, с печами или очагами в одном из углов или (реже) в центре помещения. Жилища-полуземлянки открыты во многих пунктах: в южной части Верхнего Поднепровья в упомянутом выше селище Обидня, на селище около Щатково, в Нижней Тощице, около Колочинского городища и в других местах, на брянских поселениях — в Жуковке, Белокаменке и Смольяни, в Кудлаевке и Форостовичах около Новгорода-Северского. Такого рода жилища не были знакомы днепровским балтам. Не встречаются они, как правило, и на черняховских поселениях. В Поднепровье подобные жилища были характерны только для зарубинецких племен и их потомков — ближайших, речь о которых идет сейчас, и отдаленных — восточных славян периода Древней Руси. Прямоугольное жилище — полуземлянка с печью в одном из углов — характернейший элемент средневековой славянской культуры в южных и центральных областях Древней Руси и в других славянских землях (рис. 6).

Рис. 6. Сравнительная таблица зарубинецких и раннесредневековых древностей Верхнего Поднепровья. I. Зарубинецкие древности II–I вв. до н. э. и I в. н. э.: 1,3, 13–16—Чаплинское городище; 2, 12—селище Великие Дмитровичи; 4, 18, 20 — мог. Велемичи; 5 — мог. Пуховка; 6,7, 10 — Корчеватовский мог.; 8, 9 — мог. Зарубинцы; 11, 17, 22, 23 — Чаплинский мог.; 19,24 — мог. Воронино; 21 — мог. Отвержичи. II. Позднезарубинецкие древности первой четверти 1 тыс. н. э.: 25–28, 30–32, 34–37, 41, 43 — Почепское селище; 29 — селище Смяч; 33, 42, 44 — селище у дер. Спартак; 38 — селище Синково; 39 — мог. Казичина; 40 — селище на Трубеже; 45 — могильники Разлеты и Смяч. III. Деснинские древности середины I тыс. н. э.: 46 — селище Белокаменка; 47–53, 55 — селище Посудичи; 54 — селище Жуковка. IV. Деснинские и верхнеднепровские древности третьей четверти I тыс. н. э.: 56, 57, 61–65, 68 — селище Смольянь; 58, 67, 70, 71 — Кветунский мог.; 59, 60, 69 — Колочинское городище; 66 — городище Макча; 72 — Новобыховский мог.

Рядом с жилищами-полуземлянками на зарубинецких поселениях располагаются ямы-погреба, круглые в плане, глубиной 0.70—0.80 м, колоколовидно расширяющиеся к плоскому дну, диаметром около 1 м. Погреба такой формы некогда были широко распространены в южной части Европы, в частности в Северном Причерноморье. В Верхнем Поднепровье у балтийских племен такие погреба неизвестны. Как и жилища-полуземлянки, они являются характерным элементом материальной культуры и позднезарубинецких племен и всех их потомков, ближних и отдаленных, в том числе и средневековых (рис. 6).

Обряд сожжения умерших с последующим захоронением результатов сожжения на могильнике, характерный для зарубинецких племен, продолжал существовать и в последующее время. Ко второй четверти I тыс. н. э. относится могильник у селища Обидня, к третьей четверти I тыс. н. э. — могильники у с. Усох и дер. Кветуни около Трубчевска. Новобыховский могильник на Днепре датируется V–VIII вв. В бассейне среднего и нижнего течения Десны этот погребальный обряд дожил до IX–X вв., о чем свидетельствуют могильники с трупосожжением так называемого волынцевского типа. В других местах в течение VI–VII вв. обряд захоронения остатков сожжения на могильнике сменился захоронением их под курганной насыпью; родовые могильники сменились курганами, представлявшими собой семейные усыпальницы. Это отражало, вероятно, изменения, совершившиеся в общественной структуре. На Кветунском могильнике, относящемся к середине и третьей четверти. I тыс. н. э., древнейшая часть является бескурганной, а более поздняя занята курганами, заключавшими в себе остатки 2–3—4 трупосожжений. Такой переход от бескурганных могильников к курганам наблюдался в это время не только в Поднепровье, но и в других славянских землях.

Погребальной обрядностью почти исчерпываются археологические данные о религии и культе древних поднепровских славян. Можно упомянуть еще обнаруженные при раскопках основания углубленных в землю круглых сооружений, по-видимому, языческих святилищ, несколько похожих на святилища днепровских балтов. Остатки одного такого святилища были открыты на позднезарубинецком Почепском селище первых веков нашей эры. Другое святилище открыто в Белокаменке. Судя по находкам, его время — начало I тыс. н. э. Имеются и более поздние, уже средневековые восточнославянские святилища такого же характера. Речь о них пойдет ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: