Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

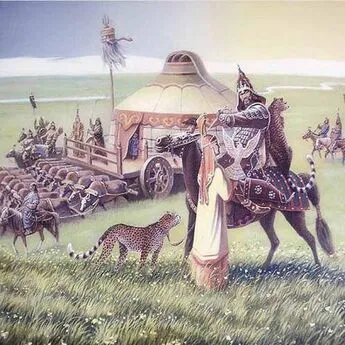

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Автор исследования «Мамлюки» (г. Алматы, 2004 г.) пишет: «Многие исследователи считают, что язык общения мамлюков Египта был западно-кипчакский язык, что подтверждается историческими фактами. Это, в первую очередь, словари и глоссарии языка мамлюков, составленные в XI–XV вв. в Каире. Нет сомнения в том, что «Атуфхат-уз-закия» написан в Египте, там, где государственно-административным языком, как в армии, так и при дворе, был принят тюркский» [103, с. 82].

Более детально рассмотрению этого вопроса посвящена глава Х-икс, точка отсчета.

При подготовке данного издания к печати обратил внимание на статью в Интернете известного монголоведа Скрынниковой Т.Д. «Монголы» и Чингисхан». Статья, написана сугубо научным языком, конструирует монгольскую идентичность в эпоху Чингисхана. Автор указывает, что даже властная элита во вновь созданной Империи, представляла собой полиэтническое общество. «Разнонаправленность векторов этнокультурного и социально-политического взаимодействия в результате деятельности Чингисхана привела к формированию суперсложной организационной структуры и соответственно многоуровневой системы идентификационных предпочтений. Эта иерархия идентичностей не исключала одна другую, а лишь свидетельствовала о многомерности процессов идентификации как внешней, так и внутренней (самоидентификации), и в этой системе монголами оказываются в разное время разные субъекты социально-политических практик».

Здесь явно прослеживается китайская традиция, когда вождь – победитель определяет новое название своему народу, своей династии. Несколько ранее, четыреста лет назад (1206 г.) подобные действия мы наблюдали и у Чингисхана, когда он дал новое название своему народу и своей стране.

Тот же автор предлагает объяснения и других весьма важных понятий с точки зрения тюрколога.

«В фонетике тюрков фонема Ц отсутствует, потому фонетически правильное название страны на чагатайском языке звучит «Чин», в казахской транскрипции «Шин». В переводе буквально означает «вершина». Здесь мы наблюдаем идентичное происхождение названия государства Чин и нарицательное имя Потрясателя, Чингисхан, т. е. полководца, достигшего вершин в завоеваниях и объединение кочевников в одну империю. Термины языка тюрков «чин» и «шин» несут в себе значения слова «великий». Европейцы до сих пор именуют китайцев этим названием» (по Б. Умирьяеву).

Относительно монголоязычности татар, о чем продолжают упорно твердить некоторые ученые-историки, то, полагаю, им авторитетно возразил тюрколог первой величины, профессор С.Г. Кляшторный, ссылаясь на летопись Рашид-ад-Дина: «Представления о древних татарах как о едином монголоязычном народе, жившем в VIII–XIII вв. на востоке Монголии, далеко не точны. Орхонские надписи пишут сначала об отуз татарах «тридцати татарах», а затем о токуз татар «девяти татар», т. е. о громадных и неустойчивых племенных сообществах. Рашид-ад-Дин вообще отрицает какое-либо единство татар в прошлом и настоящем (т. е. в XIII в.), рассказывает о вражде и постоянных войнах татарских племен меж собой, упоминает, что до монгольских завоеваний было шесть отдельных татарских государств, а вообще же татарами тогда именовались многие тюркские племена» [104, т. 1, с. 101–103]. Что еще раз подтверждается, что татары, жившие в Монголии в эпоху Чингисхана, как и все прочие татары, говорили на своем татарском (тюркском) языке, понятном киданям, киреитам, меркитам, найманам, джалаирам, тайджуитам и другим степным кочевникам.

Историк-тюрколог С.Г. Кляшторный об особенностях и общности кочевых тюрко-язычных племен писал: «Общей особенностью тюрко-язычных племенных объединений древности и средневековья была их неустойчивость, мобильность, способность легко адаптироваться в составе вновь возникающих племенных группировок» [65, с. 106]. И что не маловажно, можно добавить, объединялись вокруг авторитетного удачного предводителя-хана. Как говорил китайский лидер Ден Сяо-пин: «Не важно какого цвета кошка – лишь бы она хорошо ловила мышей». Чингисхан соответствовал этой китайской поговорке. Ему всегда сопутствовала удача. А подчиняясь удачливому вождю, все получали свою равную долю в добыче – большая редкость. Кочевники целыми родами, а затем и племенами присоединялись к вождю борджегинов.

Глава Икс, или Точка отсчета

Государственный язык Великой Монгольской империи – тюркский

Смысл отдельных явлений иногда раскрывается только по прошествии веков и тысячелетий.

Э. Хара-Даван, профессор Белградского университета, 1929 г.Определение официального государственного языка Мэнгли эль – Великой Монгольской империи, созданной Чингисханом, до сих пор остается до конца не выясненным. Казалось бы – чего проще, коль скоро существовала и процветала Монгольская империя с её монгольским населением, то, стало быть, все говорили на монгольском языке. Вроде бы, логично. Однако в действительности все происходило далеко не гладко. О разноплеменном населении Империи здесь говорилось неоднократно. Ученые-историки настойчиво ищут: какие же племена были монголоязычными, какие тюркоязычными. К нашему счастью, сохранились письменные документы эпохи Чингисхана, написанные уйгурским шрифтом. Язык Чингисхана большинство историков называют старомонгольским. Мы тоже присоединяемся к этой логической версии – старомонгольский.

Кто посмеет возразить ученому такого ранга как В.Г. Тизенгаузен? Однако, помня, как сам историк заявлял, что «ошибки», которые могут еще встретиться в моем труде», прокомментируем его высказывание: «Для переписки Мамлюкских султанов с Золотоордынскими ханами, производившейся большой частью на монгольском языке, при Египетском дворе находились особые чиновники, знакомые с языком, обычаями и законами своих соотечественников» [47, с. 20]. Но В.Г. Тизнегаузен здесь ни при чем, он только цитировал арабского летописца Ибн Фадлаллах ал-Умари.

Как было уже отмечено ранее (глава V), другой арабский хронист Ибн-Абд-аз-Захир свидетельствовал, что письмо египетского султана золотоордынскому царю Береке, послы читали на тюркском языке и что его свите (дивану), было весьма лестно услышать родную речь от иностранца.

Большинство историков согласны, что на Евразийском континенте «подобно метеорам появлялись и исчезали кочевые империи, менялись этнические названия (скифы, саки, гунны, аланы, авары, булгары, хазары, половцы, печенеги, татары), но с изменением имени язык древних кочевников не менялся, как и быт, так и образ жизни, и этнический характер и культура» [103, с. 57]. Согласитесь, мало кто из несведующих может понять в оригинале «Слово о полку Игореве», а ведь оно написано не так давно. В то же время тюркские руны Орхона (Монголия) написаны на шесть веков ранее «Слова», но легко читаются и понимаются тюрками в ХХ веке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: