Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века

- Название:Польша и Россия в первой трети XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентИндрик4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-087-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века краткое содержание

В монографии впервые в российской и польской историографии комплексно исследуется история конституционного Королевства Польского 1815-1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основные тенденции экономического, общественного и политического развития польского государства, фундаментальные процессы трансформации польского общества первой трети XIX в. и его социальных и политических институтов во взаимодействии с соответствующими институтами Российской империи. Особое внимание уделено конституционному устройству Королевства, общественному движению и конспирации. Широко представлено развитие польской национальной культуры в эпоху, предшествовавшую восстанию 1830-1831 гг. Рассмотрены также проблемы взаимного восприятия и формирования национальных стереотипов поляков и россиян во взаимоотношениях общества России и Польши.

Польша и Россия в первой трети XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Представители интеллигенции (по характеру труда и уровню образования) присутствовали и среди администрации шляхетских имений. В Королевстве Польском 1815-1830 гг. число помещичьих администраторов несколько превышало 30 тыс. чел. В 1830-1850 гг., по подсчетам разных авторов, численность этой категории составила от 10 до 15 тыс. чел. и на протяжении всего указанного периода не претерпела существенных изменений 90. Столь значительное расхождение между периодами до и после восстания 1830 г. не может быть объяснено просто состоянием статистики или погрешностью в расчетах. В первой трети XIX в. еще сохранялась традиция шляхетской Речи Посполитой, когда слой администраторов магнатских владений в значительной мере представлял собой не столько управляющих господскими поместьями, сколько клиентов бенефициариев, а передача им в условное держание тех или иных деревень была формой поддержки «шляхетских собратьев». В середине XIX в. подобные отношения уже ушли в прошлое, что отразилось и на численности управляющих в помещичьих владениях. Во всяком случае, в какой бы роли ни выступали подобные администраторы, они выполняли функцию господствующего сословия, и в рамках этих отношений их знания и навыки как технических специалистов не имели существенного значения. Однако возрастание в сельском хозяйстве значения агрономов и других специалистов-технологов аграрного производства поставило вопрос о появлении в среде администраторов помещичьих имений представителей технической интеллигенции (агрономов, механиков, зоотехников и т. п.). Остается открытым вопрос о доле лиц, обладавших специальными знаниями. Принципиальное значение в связи с этим имело основание в 1822 г. в местности Марымонт под Варшавой Агрономического института. До 1840 г. его окончили 160 чел., а за последующие 20 лет (до 1860 г.) – еще около 900 выпускников 91.

Особое место в среде разночинной интеллигенции принадлежало учителям. Если чиновники как персонифицированные носители публичной власти были в этом смысле отделены от населения, а другие категории интеллигенции обслуживали преимущественно шляхту и имущие верхи общества, то, по сравнению с прочими группами интеллигенции, учителя были намного ближе к народу и воспринимались им не только как обладатели авторитета знания, но и как носители позитивной общественно полезной функции.

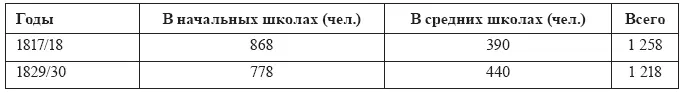

Сфера народного просвещения как направление общественной деятельности в Речи Посполитой еще со второй половины 70-х гг. XVIII в. находилась в ведении государства. Во времена Королевства Польского 1815-1830 гг. значение этой функции государства еще более возросло. Публичный характер народного просвещения, в частности, обусловил и то, что число школ и учительских должностей определялось властями централизованно, исходя из материальных возможностей, выделенных ведомству средств и оценки потребности в образовательных учреждениях. Таким образом, тенденции общественного развития влияли на численность польского учительства только опосредованно, а сама она за 1817-1830 гг. изменилась незначительно (данные приведены в таблице № 25).

Таблица № 25.

Число учителей в Королевстве Польском в 1817-1830 гг. 92

Труднее определить социальное происхождение учителей Королевства Польского 1815-1830 гг. Исследованные Р. Чепулис-Растенис персональные данные по 132 учителям средней школы в 1830-1840-е гг., свидетельствуют, что 68 из них были шляхетского происхождения, 19 подтвердили свое дворянство в Герольдии. Из семей горожан и чиновников происходили 54 человека. Для 10 учителей установить происхождение не удалось. Оче\видно, что все они не относились к верхам общества ни по знатности, ни по богатству, ни по принадлежности к высшей чиновничьей иерархии 93.

Таким образом, вероятно, что и в предшествовавший период, в 1820-е гг., положение польского учительства не отличалось существенно от двадцатилетия 1830-1840-х гг. Доля выходцев из шляхты среди учителей была существенно меньшей, чем из среды чиновников и деятелей частной и вотчинной администрации (правда, в этом случае учитывались только служащие, получившие специальное образование). Аналогичные пропорции двух категорий (шляхетского и мещанского происхождения) среди учителей наблюдаются и в статистике 1845 г., когда в общем числе учителей средних школ 54% были выходцами из шляхты, 40% – из мещан, 4% были дети духовных лиц (униатов) и 1% (всего 4 человека) были крестьянского происхождения 94.

Помимо отмеченных категорий интеллигенции, занятых в сфере умственного труда и обладавших специальным образованием, к разночинной интеллигенции Королевства Польского относились и другие профессиональные группы, в которых доля шляхты была относительно невелика.

3. Армия в социальной организации Королевства Польского

Наряду с формированием разночинной интеллигенции качественно новым, по сравнению со шляхетской Речью Посполитой, социальным феноменом в общественном и сословном устройстве Королевства Польского стала армия. Вооруженные силы как институт государства, его важнейший атрибут и решающий качественный элемент его суверенитета относятся прежде всего к политической системе Королевства Польского. Однако рассмотрение вопроса об армии с точки зрения ее роли в общественном устройстве Королевства имеет свои основания, ибо социальные и сословные перемены, связанные с созданием армии, оказали на социально-политическое развитие Королевства Польского гораздо большее влияние, нежели место армии в его государственном устройстве.

В XVIII в. шляхетская Речь Посполитая практически не имела собственной армии. Период 1700-1764 гг. Т.Корзон назвал временем руин шляхетской военной организации 95. Войска шляхетской республики (не более 18 тыс. чел.), строго ограниченные (по требованию России и согласно постановлениям сейма 1717 г.) в количественном и качественном отношении, не могли считаться армией, соответствовавшей своему времени. Все попытки Польско-Литовского государства провести самые скромные военные реформы блокировались противостоявшими друг другу магнатскими группировками и великими державами, в первую очередь Россией и Пруссией 96.

В правление короля Станислава Августа для подготовки офицеров была основана Рыцарская школа, позже преобразованная в Кадетский корпус. На Четырехлетием сейме 1788-1792 гг. была провозглашена задача создания 100-тысячной армии, и началось ее формирование. Первые регулярные части польских войск не оказали серьезного сопротивления поддержанным извне противникам Конституции 3 мая 1791 г. Решительные бои с интервентами развернулись во время восстания Тадеуша Костюшко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: