Лев Гумилев - Три китайских царства (сборник)

- Название:Три китайских царства (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0095-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилев - Три китайских царства (сборник) краткое содержание

«Три китайских царства» – книга, которая состоит из работ Льва Николаевича Гумилева, в значительной мере, посвященных китайской истории. Они опубликованы в советской периодике 50-80-х гг. прошлого века, хотя есть и более поздние его работы, в том числе, «Ритмы Евразии» – последний, незавершенный труд великого евразийца.

Три китайских царства (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большинство племен и народностей древности и средневековья приспосабливались к ландшафту, не пытаясь его изменить. Таковы все охотники, рыболовы, скотоводы и собиратели, а также часть земледельческих племен, не применяющих искусственного орошения. Исключение составляют народы, практиковавшие интенсивное земледелие: египтяне, шумеры, древние иранцы и китайцы. Они приспосабливали ландшафт к своим потребностям и подчас нарушали даже течение ветров. Так, развитие земледелия в Китае привело к уничтожению лесов в долине р. Хуанхэ, и к IV в. до н. э. сухие центральноазиатские ветры занесли лессом мелкие речки и гумусный слой в Шэньси. Леса на среднем течении Хуанхэ задерживали ветры, несшие песок из пустыни Хэси (западнее хребта Алашань). После уничтожения лесов человеком песок стал достигать областей Центрального Китая. Изобретение железной лопаты позволило в III в. до н. э. выкопать оросительные каналы из р. Цзинхэ, но река углубляла свое русло, и каналы высыхали. Борьба за воду кончилась победой ветра – работы по поддержанию оросительной системы прекратились в XVIII в. [304]Зато кяризы в долине Тарима, построенные древними иранцами, дали жизнь многим оазисам. Созданный ландшафт влияет на этнос, так же как и естественный.

Исключение, впрочем весьма распространенное, составляют этносы, оторванные от своего ландшафта. Они начинают жить не за счет природы, а за счет этносов-аборигенов, образуя в их среде колонии. Возможности к тому дает насилие (впрочем, на относительно недолгое время). Но поскольку наличие подобных этносов связано с их исторической судьбой, то нет необходимости останавливаться на анализе этого явления, не имеющего прямого отношения к ландшафту. Достаточно при практическом изучении вносить соответствующую поправку Для нашей темы важнее установить, какими гранями смыкаются антропосфера и природная ее среда и как последняя взаимодействует с первой.

За последние десятилетия наука отказалась от представления о неизменности географических условий даже в сравнительно короткий период, освещенный письменными источниками, т. е. около 3 тыс. лет. Действительно, Средиземноморский бассейн имел за это время стабильный климат, но это частный случай, а не общее правило. Зато климатические условия в центре Евразийского континента менялись очень сильно. Достаточно отметить, что уровень Каспийского моря в VI в. стоял на абсолютной отметке – минус 34 м: в начале XIV в. – минус 19 м, а сейчас – около минус 28 м. Мощная трансгрессия XIII в., когда Каспий поднялся на 15 м, весьма резко отозвалась на судьбах Хазарии, а следовательно, и пограничных с нею стран. Большая часть плодородной земли, кормившей хазарский народ, оказалась под водой. Также весьма отличны от современных исторические условия возникновения китайской цивилизации [305].

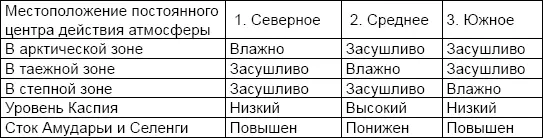

Установление В.Н. Абросовым [306]гетерохронности увлажнения лесной и степной зон Евразии позволило сопоставить климатические колебания с историческими судьбами кочевых народов и с колебаниями уровня Каспийского моря. Поскольку Каспий наполняется Волгой (81 %), несущей воду из гумидной зоны, повышение его уровня совпадает с усыханием окружающих степей, и наоборот: наполнение Арала и Байкала реками аридной зоны означает усыхание Среднерусской равнины. Однако для того, чтобы получить полную картину, необходимо учитывать не две, а три возможности прохождения циклонов, несущих влагу от азорского и исландского максимумов в Евразию: южный путь по аридной зоне, средний – по гумидной и северный – по арктической. Зависимость климатических условий от путей циклонов сведена нами в следующую таблицу.

Применение данных, приведенных в таблице, позволило сделать несколько важных заключений. Способы хозяйства народов, обитавших на северных берегах Каспийского моря, а следовательно и их исторические судьбы, были тесно связаны со степенью увлажненности аридной зоны и тем самым с уровнем Каспия. А раз так, то очевидно, что исследование исторических судеб народов, населявших низовья Волги, позволяет судить о происходивших тут климатических и ландшафтных изменениях. В свою очередь, применение шкалы политической истории в данном аспекте дает абсолютную хронологию для периодов повышенного увлажнения и длительных засух [307]. Равным образом возможно применение предложенной методики при исследовании других районов.

Исторические материалы, как источник для восстановления древних климатических условий, применялись и применяются очень широко. В этом плане развивалась знаменитая полемика между Л.С. Бергом [308]и Г.Е. Грумм-Гржимайло [309]по вопросу об усыхании Центральной Азии в исторический период. Связанную с этим вопросом проблему колебания уровня Каспийского моря в I тысячелетии н. э. также пытались решить путем подбора цитат из сочинений древних авторов [310]. Аналогичные исследования проводились над русскими летописями для того, чтобы сделать заключение об изменении климата Восточной Европы [311].

Но итоги трудоемких исследований не оправдали ожиданий. Иногда сведения источников подтверждались, а иногда проверка другим путем их опровергала [312]. Отсюда вытекает, что совпадение полученных данных с истиной было делом случая. Это говорит о несовершенстве методики. В самом деле, путь простых ссылок на свидетельство древнего или средневекового автора всегда приведет к ложному или, в лучшем случае, неточному выводу,

Летописцы упоминали о явлениях природы либо между прочим, либо, исходя из представлений их времени, трактовали грозы, наводнения, засухи как предзнаменования или наказание за грехи. В обоих случаях явления природы описывались выборочно, когда они оказывались в поле зрения автора, а сколько их было опущено, мы даже догадаться не можем. Один автор обращал внимание на природу, а другой (в следующий век) – нет. Может оказаться, что в сухое время дожди упомянуты чаще, чем во влажное. Историческая критика тут помочь не в состоянии, ибо по отношению к пропускам событий, не связанных причинно-следственной зависимостью, она бессильна.

Л.С. Берг, на основании исторических сочинений, сделал вывод, что превращение культурных земель в пустыни является следствием войн [313]. Ныне эта концепция принимается без критики и в качестве примера чаще всего приводится находка П.К. Козлова – мертвый тангутский город Ицзин-ай, известный под названием Хара-хото [314]. Этот момент является настолько показательным, что мы сосредоточим наше внимание на одной проблеме – географическом местоположении этого города и условиях его гибели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: