Александр Степанищев - История России. Часть 1. XVIII — начало XX века

- Название:История России. Часть 1. XVIII — начало XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Владос»deb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01710-0, 978-5-691-01709-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Степанищев - История России. Часть 1. XVIII — начало XX века краткое содержание

Учебник, созданный на основе авторской методики, раскрывает исторические проблемы развития России начала XVIII – XXI веков. Большое внимание уделено вопросам становления духовной и материальной культуры российского народа.

Содержание материала учебника сопровождается разнообразными дидактическими средствами (фрагменты первоисточников, терминологический словарь, проблемные задачи и вопросы по уровням освоения, опорные конспекты).

Учебник состоит из двух частей.

Часть 1 содержит исторические сведения о развитии России XVIII – начала ХХ века. Учебник адресован студентам педагогических вузов, будущим учителям общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей.

История России. Часть 1. XVIII — начало XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тормозило реформу слабое просвещение вчерашних крепостных. Находясь веками в зависимости от помещика, многие, получив юридическую свободу, не знали и не думали, как ею распорядиться. Дух крепостничества долго еще витал над Россией и после 1861 г. М. Бок, дочь П.А. Столыпина (о нем речь пойдет позже), вспоминала.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК

«Жило у нас во дни моего детства в Колноберже удивительное существо – уникум своего рода – бывшая крепостная Машуха… До конца своей жизни, т. е. до 1897 г., она так и не поняла, что она уже не крепостная, что свободна, что может, если захочет, перейти от нас на другое место. На все наши уверования в том, что это так, и разъяснения она отвечала своим добродушным баском: “Полно, полно, шутить изволите”».

М. БокРеформа тормозилась нехваткой земель. С 1889 г., учитывая нарастание трудностей с перераспределением земель в Европейской России, вводятся новые правила переселения малоземельных крестьян в малообжитые восточные районы. Поток переселенцев заметно увеличился.

Правительство вынуждено было принять ряд новых мер по стимулированию активности крестьян:

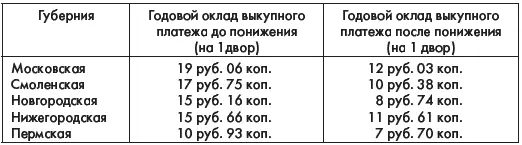

– понижаются выкупные платежи с надельных земель;

– учреждается Крестьянский поземельный банк;

– понижается подушная подать с крестьян и др.

Несмотря на принимаемые меры, становилось все очевиднее, что большинство крестьян не прирастало к земле в качестве хозяев, на что рассчитывало правительство.

Дело доходило до голода. Л.Н. Толстой как-то отправился в Крапивенский уезд и увидел, что «…употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, – с 1/3 и у некоторых 1/2 лебеды, – хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все – и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные». И это был далеко не единичный случай.

Если крестьянская реформа все же как-то продвигалась, то земское устройство заставили сделать большой шаг назад, утвердив «Положение о земских участковых начальниках» ( 1889). На его основе в систему местного самоуправления вводилось новое административное звено – земский начальник . Обосновали этот шаг тем, что земства не оправдали ожиданий: отчасти вследствие того, что они действовали бесконтрольно, вызывая тем самым жалобы в адрес правительства и администрации, ничего не предпринимавших для обуздания злоупотреблений.

Назначались земские начальники губернаторами из числа помещиков-дворян округа. Их кандидатуры согласовывались с уездными и губернскими предводителями дворянства и утверждались министром внутренних дел. Императору казалось, что если всю Россию разбить на земские участки, а в каждом участке будет назначен земский начальник, то этот дворянин (помещик) станет отцом родным для крестьян, будет не только по закону, но и по совести судить их и опекать.

Земскому начальнику предписывалось вести «надзор за всеми установлениями крестьянского общественного управления, а равно производство ревизий означенных установлений как по непосредственному его усмотрению, так и по поручению губернатора или губернского присутствия». Но, чтобы успешно решать все эти и сотни текущих вопросов, дворянину надо было обладать и высоким образованием, и достаточным опытом управленческой работы, а также хорошо знать сельское хозяйство т.д. А таких дворян оказалось гораздо меньше, чем требовалось для заполнения новых должностей. Так что правительству пришлось отступить от некоторых критериев, через которые предполагалось поднять престиж земского начальника, и в первую очередь понизить установленный вначале и без того скромный образовательный ценз.

Так, крестьянин, вышедший из крепостной зависимости от дворянина-помещика, вновь попадает под его, теперь уже жесткое административное, а затем и судебное начало.

Усиление контроля, а по существу, вмешательство правительства в работу местных органов власти наблюдалось и в последующие годы. По новому положению о земских учреждениях (1890) и городовому (1892), крестьяне лишались непосредственного права избирать гласных. Здесь был предпринят весьма хитроумный ход: крестьяне избирали кандидатов в гласные больше, чем положено, а губернатор из их числа назначал, на его взгляд, наиболее деловых и подготовленных лиц. Выходило, что представительства в земствах крестьяне не лишались. Что же касается городов, там избирательных прав лишены были не только рабочие, но и вообще все горожане без недвижимой собственности, в число которых попали приказчики, квартиросъемщики, мелкие торговцы. В общем, в 1892 г. из 9,5 млн горожан право голоса имели лишь 100 тыс. человек – немногим более 1%.

Необходимо отметить, что многие крестьяне, привыкшие жить «как барин скажет», были настолько далеки от земских проблем, что чаще всего никак не реагировали на происходившие изменения. По словам писателя Г. Успенского («Крестьянин и крестьянский труд»), крестьянин «не знал, куда, кому и зачем он платит, не имел никакого понятия о земстве, о выборах в гласные и т.д. Твердо был уверен, что все это до него ни капли не касается».

Судебная реформа также тормозилась, особенно на местах. Пострадал гласный суд присяжных. Почему, ведь эта реформа признавалась как наиболее демократичная во всей Европе? Но проводилась-то она в России.

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

«Опыт показал, что некоторые реформы предыдущей эпохи нуждаются в поправках и улучшениях, в том числе и гласный суд присяжных. Последний хотя значительно превосходил прежний дореформенный негласный суд, однако не вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды. Собираемые из всех слоев населения, присяжные заседатели, не сознавая своей важной обязанности охранять общество от убийц, воров и мошенников, часто присваивали себе право миловать и прощать преступников (и такою безнаказанностью, разумеется, их только поощряли)».

В. КлючевскийИз юрисдикции (право производить суд, решать правовые вопросы) присяжного суда изымались дела, которые могли вызывать общественный резонанс. Был упразднен мировой суд в деревне, а судебные права этого уровня перешли к земскому начальнику. Выходит, земский начальник сосредоточил в своих руках и административную, и судебную власть. Была сведена к минимуму гласность судопроизводства: ее трижды ограничивали в 1872–1881 гг., а теперь министр юстиции, министр внутренних дел, генерал-губернатор могли закрыть любое заседание суда под предлогом обеспечения «правильного хода судебных действий».

Контрреформы не обошли просвещение и образование. Д.А. Толстой, бывший обер-прокурором Синода и одновременно министром народного просвещения, получил повышение – должность министра внутренних дел, совмещая этот пост с должностью шефа жандармов, оставил подготовленный проект университетской реформы, который представлял уже новый министр просвещения И.Д. Делянов. Принимался университетский устав просто уникально. При голосовании большинство членов Государственного совета не поддержало проект, поскольку он являлся шагом назад в сравнении с прежним, и казалось, что новому уставу не быть. Но тут произошло то, что могло произойти в условиях самодержавной власти: присутствовавший император встал на сторону меньшинства и устав вступил в силу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: