А. Мелехин - Чингисхан. Имперская идея

- Название:Чингисхан. Имперская идея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-096481-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Мелехин - Чингисхан. Имперская идея краткое содержание

В книге «Чингисхан. Имперская идея» повествуется о том, что вдохновляло великого правителя и полководца Чингисхана на столь обширные завоевания и каковы были глубинные причины огромных успехов ведомого им народа.

В первом разделе книги вы узнаете об основанном Чингисханом монгольском тэнгэризме как идеологии кочевой империи, которой он придавал не меньше значения, чем превосходству военных сил, и которая стала мощным моральным доводом, узаконившим насильственные действия монголов в мировом масштабе. Вы познакомитесь с дошедшими до нас установлениями («Великая Яса») и изречениями («Билик») Чингисхана, которые наглядно свидетельствуют о том, какими «известными высшими принципами и идеями, соединенными в стройную систему», руководствовался Чингисхан, создавая свою непобедимую армию.

Свидетельства современников Чингисхана (китайских послов-разведчиков и западноевропейских христианских миссионеров), вошедшие во второй раздел книги, дадут представление о ратном искусстве монголов эпохи Чингисхана: организационной структуре монгольской армии, ее вооружении, некоторых тактических приемах в боевых действиях, в том числе и при осаде крепостей, моральном воздействии на население и, главное, о целях их военной доктрины «всемирного единодержавия».

В третий раздел данного издания включены главы новой книги А.В. Мелехина «Чингисхан. Хроника жизни. Летописный свод». Этот фрагмент охватывает период с 1215 по 1227 год, время Среднеазиатского похода армии Чингисхана и завершающего этапа его многолетней войны с Тангудским царством. Исторический материал, содержащийся в этих главах, дает наглядное представление о том, как претворялась в жизнь доктрина «всемирного единодержавия» Чингисхана, как были применены на практике те «высшие принципы и идеи, соединенные в стройную систему», которыми руководствовался Чингисхан, осуществляя военное строительство, как проявили свое ратное искусство воспитанные им монгольские военачальники.

Чингисхан. Имперская идея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави, «Жизнеописание султана Джелал ад-Дина Манкбурны».

1220–1223 годы

Согласно повелению завоевателя Вселенной, Чингисхана, царевич Джочи (Зучи. – А.М. ) в упомянутое время… отправился к Дженду. Прежде всего, он дошел до города Сугнак, принадлежащего к округам Дженда и расположенного на берегу Сейхуна (Сырдарьи). Он послал предварительно (в Сугнак) посольство во главе с Хусейн-хаджи, который в качестве купца издавна состоял на службе Чингисхана, находясь в числе его приближенных, – чтобы он после отправления посольства, в силу своего знакомства и сродства (с населением), посоветовал жителям тех окрестностей (не сопротивляться) и призвал бы их к подчинению (монголам), дабы их кровь и имущество остались невредимыми.

Когда тот отправился в Сугнак, прежде чем он успел перейти от выполнения посольства к увещеванию, негодяи, подонки и всякая чернь подняли шум и, крича «Аллах велик», его умертвили и сочли это за большую заслугу перед государем. Когда Джочи-хан услышал об этом обстоятельстве, то, приведя войско в боевой порядок, приказал биться с раннего утра до вечера. Они сражались несколько раз, пока завоевали его (город) силою и принуждением. Заперев врата прощения и снисходительности, монголы убили всех, мстя за одного человека.

Новый общественный императив монголов – взаимовыручка – включал в себя гарантию, даваемую боевому товарищу, ставшему жертвой предательства. Если его не могли спасти, то за него следовало отомстить нарушителям закона гостеприимства. Противники монголов на это возражали, что и на войне убивают, и что обман, ныне называемый дезинформацией, дозволен, и что те, кто не убивал посла, не виноваты, а следовательно, не несут за чужой поступок ответственности. На это монгольское правосознание возражало, что смерть на войне действительно естественна, ибо «за удаль в бою не судят». Более того, самым доблестным противникам, попадавшим в плен, предлагалась не только пощада, но и прием в ряды монгольского войска с правом на выслугу. Дезинформацию монголы, как митраисты, делили на обман противника, который должен воспринимать обстановку критически, и на предательство или обман доверившегося клятве, т. е. договору или обычаю гостеприимства. Предателей и гостеубийц уничтожали беспощадно вместе с родственниками, ибо, считали они, склонность к предательству – наследственный признак. И, наконец, истребление населения городов, где были убиты послы, с точки зрения монголов, было тоже логично. Народ, поддерживающий своего правителя, должен делить с ним ответственность за его поступки.

Л. Н. Гумилев [53]Управление той областью монголы дали сыну убитого Хусейн-хаджи и ушли оттуда. Они завоевали Узгенд и Барчанлыгкент, тогда двинулись на Ашнас (города по нижнему течению Сырдарьи, между Джендом и Сыгнаком. – А.М. ); подавляющее большинство тамошнего войска состояло из всевозможного сброда, они в войне переусердствовали, и большинство их было убито.

Слух об этом дошел до Дженда. Кутлуг-хан, верховный эмир, которого султан назначил охранять (от врагов) те пределы, ночью переправился через Сейхун (Сырдарью) и направился в Хорезм через пустыню. Когда до Джочи-хана дошло известие о том, что тот покинул Дженд, он послал с посольством в Дженд Чин-Тимура, склоняя жителей к себе и предлагая воздержаться от враждебных действий (против монголов).

Так как в Дженде не было полновластного главы и правителя, то каждый человек поступал по своему усмотрению, сам рассуждал и сам придумывал наилучший выход.

Простонародье подняло шум и напало на Чин-Тимура. Он унял их вежливо и сдержанно, осведомив их о событиях в Сугнаке и об убийстве Хусейн-хаджи, и обязался с ними договором: «Я не допущу, чтобы иноземное войско имело сюда какое-либо касательство!» Они обрадовались этому обещанию и не причинили ему никакого вреда. Чин-Тимур внезапно ушел от них, прибыл к Джочи и осведомил об обстоятельствах, которым он был свидетелем.

Они двинулись туда (к Дженду) и четвертого сафара 616 г. х. (апреля 1220 г. н. э.) расположились лагерем в виду города… Так как (жители Дженда. – А.М. ) никогда не видывали войны, то дивились на монголов, что каким-де образом те смогут взобраться на стену крепости. Монголы подняли на стену лестницы и со всех сторон взобрались на крепостную стену и открыли ворота города. Они вывели всех жителей (за городскую стену). С обеих сторон ни одному живому существу не было нанесено вреда ударами меча. Так как они отступили от войны, (то) монголы возложили руки снисхождения на их головы; они убили лишь несколько человек главарей, дерзко разговаривавших с Чин-Тимуром. В течение девяти суток они держали (горожан) в степи, город же (за это время монголы) предали потоку и разграблению.

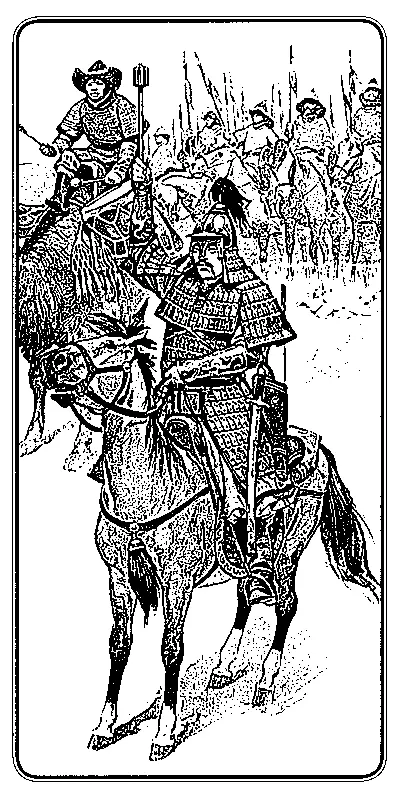

Монгольский военачальник XIII в. Современная реконструкция

Вот уже многие века не утихают разговоры о ни чем не объяснимой, паталогической жестокости монголов. При этом монголов рисуют как природных палачей рода человеческого, призванных уничтожать всю цивилизацию…

Да, монголы были жестоки и беспощадны к врагу. Но только тогда, когда это требовалось. В тех случаях, когда послы кочевников были вероломно убиты врагами, монголы отвечали избиением врага…

Другой причиной, толкавшей монголов на жестокость по отношению к поверженному врагу, являлась их крайняя малочисленность. Монголы были просто вынуждены реагировать беспощадностью на любое проявление сопротивления, так как они в десятки и сотни раз уступали покоренным народам по численности. Лишь ценой террора и кровавой расправы монголы пытались держать эти народы в повиновении… Однако монголы никогда не относились к другим народам по общепринятому принципу ведения войн: враг есть враг. И это выражалось в том, что монголы никогда не убивали тех, кто не оказывал им сопротивления и выражал свою покорность, и не разрушали их городов.

Монголов клеймят позором за то, что завоевательные походы их ханов сопровождались грабежом широкого масштаба. Однако кто может обвинить в этом кочевников XIII века? И что такое грабеж в военное время? Один из феноменальных завоевателей всех времен и народов Наполеон был живым олицетворением принципа, возникшего в глубокой древности: «Война кормит войну», и неукоснительно придерживался его…

Для монголов XIII века грабеж был одной из главных причин, заставлявших их отправляться в походы. И каждый из них со всей четкостью понимал, что цена этому грабежу – его собственная голова.

Ч. Чойсамба [54]Затем монголы назначили на управление (Дженда) Али-Ходжу, который был из низов Бухары и еще перед выступлением (Чингисхана) попал к нему на службу, и ушли к Янгикенту. Завоевав его, они посадили там (своего) правителя. Оттуда Улус-иди (Зучи. – А.М. ) двинулся в поход на Каракорум (что в Дешт-и Кипчаке) (имеется в виду ставка тюрков-канлы. – А.М. ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Атомный - Бастион: Имперская стража [СИ]](/books/1063400/vladimir-atomnyj-bastion-imperskaya-strazha-si.webp)