Вячеслав Бондаренко - Во имя памяти святой...

- Название:Во имя памяти святой...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-11-0766-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бондаренко - Во имя памяти святой... краткое содержание

Книга рассказывает о том, как проходила на белорусской земле Первая мировая война, повествует о подвигах российских воинов.

Во имя памяти святой... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

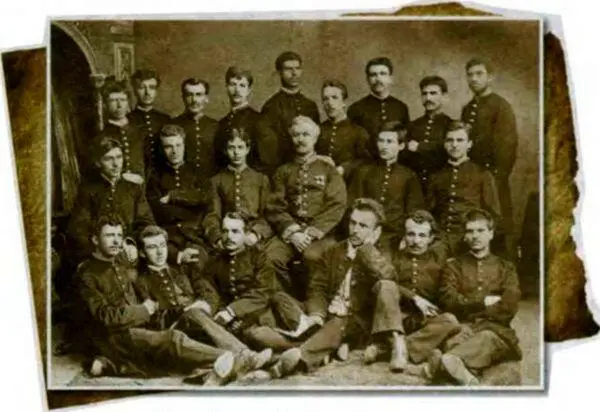

Тодор Минков (в центре) с воспитанниками Южнославянского пансиона.

Во время Первой мировой войны на русском Западном фронте командовали дивизиями генералы Русской Императорской армии болгары Марин Енчевич, Павел Стаев и Христо Койчев.

На белорусской земле воевали и добровольцы из союзнических армий. Так, французский лейтенант Альфонс Пуарэ стал поручиком русской армии, выдающимся лётчиком-истребителем. А на бомбардировщиках «Илья Муромец» отважно сражался французский полинезиец Марсель Пля, награждённый Георгиевскими крестами двух степеней.

Старший унтер-офицер Русского Императорского военно-воздушного флота Марсель Пля.

Основным противником русской армии на территории Беларуси была относительно единая по национальному составу армия Германской империи. А вот армия Австро-Венгерской империи являлась многонациональной по своему составу. Помимо австрийцев и венгров, в неё были мобилизованы представители славянских народов — чехи, словаки, хорваты, поляки, словенцы, закарпатские русины [6] Закарпатские русины — восточнославянская этническая группа, проживающая в Закарпатской области Украины, Венгрии, Восточной Словакии, Воеводине (Сербия) и других странах.

. Поэтому во время боёв и сражений порой разыгрывались полные драматизма сцены, когда лицом к лицу на поле брани с оружием в руках сходились братья по крови — поляки, чехи или словаки, — служившие во враждебных друг другу армиях.

Время примирило былых противников. На сохранившихся в белорусских местечках воинских захоронениях той поры нередко рядом расположены могилы немецких, австро-венгерских и русских воинов.

Война в небе и на воде

Военная авиация как род войск появилась в 1912 году, и к началу Первой мировой в России насчитывалось 322 боевых самолёта. Сначала они выполняли роль разведчиков, с 1914 года — бомбардировщиков, с 1915 года — истребителей. Профессия военного лётчика считалась, да и на самом деле была очень романтичной, трудной и полной опасностей, в армии воздушные бойцы были окружены всеобщим почётом.

Русские лётчики-истребители воевали на самолётах иностранного производства — французских «Вуазенах», «Ньюпорах», СПАДах, английских «Сопвичах». Их двигатели мощностью 50—100 лошадиных сил позволяли развивать скорость 120–160 км в час, то есть самолёты в то время летали медленнее, чем ездят современные автомобили. Тем не менее, каждый такой самолёт был вооружён пулемётом и в умелых руках представлял собой грозную силу.

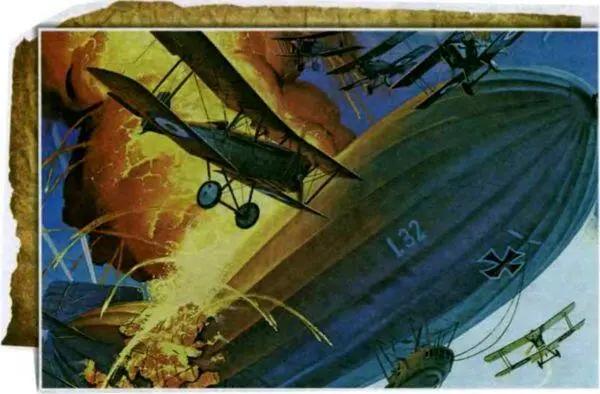

Первая мировая: воздушный бой.

Лётчик, сбивший не менее пяти вражеских самолётов, получал право называться асом. Так называли мастеров воздушного боя только в России и других странах Антанты. Немцы и австро-венгры называли своих лучших лётчиков экспертами.

Самым выдающимся русским асом Первой мировой был подполковник Александр Казаков, уничтоживший 17 самолётов врага лично и 20 в группе. Некоторое время Казаков воевал в Беларуси и летом 1916-го сбил над ней своего второго «немца». В белорусском небе воевал и второй по результативности ас штабс-капитан Евграф Крутень (сбил 17 самолётов).

Подполковник А.А. Казаков у своего самолёта.

Истребитель «Ньюпор» русского аса, кома ндира 2-й боевой авиационной группы штабс-капитана Е.Н. Крутеня.

Лучшими лётчиками-истребителями белорусского происхождения были офицеры Иван Лойко, Владимир Стрижевский (сбили по 10 самолётов) и Донат Макиёнок (сбил 9 самолётов).

С весны 1915 года на русском Западном фронте базировались огромные тяжёлые бомбардировщики российского производства — четырёхмоторные «Ильи Муромцы» [7] Самолёт разработан авиационным отделом Русско-Балтийского вагонного завода в Петербурге под руководством Игоря Ивановича Сикорского (1889–1972), в последующем одного из крупнейших авиаконструкторов XX в. В 1919 г. эмигрировал из России в США, где основал самолёте- и вертолётостроительную компанию Sikorsky Aircraft.

. Каждый такой самолёт мог нести несколько сот килограммов бомб и был вооружён пулемётами, «Ильи Муромцы» по праву считались непревзойдёнными самолётами — таких бомбардировщиков не было ни у союзников, ни у противников России. Базы «Муромцев» находились в Лиде, Слуцке, деревне Мясота недалеко от Молодечно и местечке Станьково недалеко от Минска.

Самолёт «Илья Муромец» на аэродроме.

12 сентября 1916 года над деревней Боруны недалеко от Сморгони «Илья Муромец» вступил в воздушный бой с четырьмя немецкими истребителями. Бесстрашные лётчики сбили три из четырёх вражеских машин и со славой погибли в неравной схватке. Потрясённые мастерством и мужеством русских офицеров германцы похоронили погибших с воинскими почестями на своём кладбище.

Посмертно все четверо членов экипажа— поручики Дмитрий Макшеев, Фаррух Гаибов, Митрофан Рахмин и Олег Карпов — были награждены орденами Святого Георгия 4-й степени. Это был единственный «Илья Муромец», который русская авиация потеряла в бою за всю войну.

Своего рода символом германских военно-воздушных сил времён Первой мировой являлись цеппелины. Это были гигантские сигарообразные дирижабли, названные в честь своего конструктора графа фон Цеппелина [8] Фердинанд Адольф Хайнрих Август, граф фон Цеппелин (1838–1917) — граф, немецкий изобретатель аппаратов для воздухоплавания и военный деятель. Во время Первой мировой войны дирижабли Цеппелина применялись германским военным командованием для участия в боевых операциях, в первую очередь, для разведки: аппараты могли подолгу висеть в облаках, оставаясь незамеченными противником. Однако они показали свою уязвимость перед артиллерийскими орудиями (их скорость и маневренность были явно недостаточными для того, чтобы избегать поражений снарядами).

.

Германский дирижабль LZ-13 «Ганза» графа Фердинанда Цеппелина. 1914 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: