Вячеслав Бондаренко - Во имя памяти святой...

- Название:Во имя памяти святой...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-11-0766-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бондаренко - Во имя памяти святой... краткое содержание

Книга рассказывает о том, как проходила на белорусской земле Первая мировая война, повествует о подвигах российских воинов.

Во имя памяти святой... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Окопная война

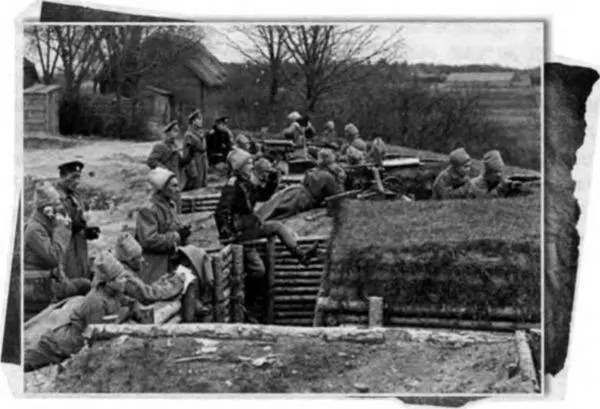

С осени 1915 года на белорусской земле велась в основном позиционная, или окопная, война. С севера на юг здесь протянулись сплошные линии окопов и укреплений. Иногда враги находились друг от друга буквально в ста шагах, иногда их разделяли несколько километров.

Обе воюющие стороны заботились о том, чтобы противник не смог прорвать их оборону. Для этого в земле отрывали глубокие, выше человеческого роста, окопы, которые тщательно маскировали ветками, мхом, землёй. Изнутри окопы обшивали досками, прокладывали в них системы для отвода воды, делали специальные ячейки, где солдаты могли отдохнуть, поесть, написать письмо.

Перестрелка с противником. Западный фронт. 1916 г.

В окопах постоянно дежурили передовые посты, которые пристально следили за врагом и в случае атаки отбивали её. Но внезапно приблизиться к окопам было невозможно — в 50—100 шагах перед ними находились от 10 до 50 рядов проволочных заграждений, по которым иногда пускали электрический ток. Преодолеть такую линию заграждений можно было только ценой больших жертв.

Но если бы противник даже и преодолел первую линию обороны, то через несколько сотен метров он наткнулся бы на вторую, а ещё через километр — на третью, затем на четвёртую, пятую, шестую… Промежутки между линиями обороны были насыщены минными полями, замаскированными пулемётами и орудиями, которые заранее пристреливались по конкретным участкам и не оставляли врагу ни малейшего шанса на спасение.

История Первой мировой войны показала, что прорвать сплошную, сильно укреплённую линию обороны противника силами пехоты или кавалерии практически невозможно. На всех фронтах такие попытки оборачивались огромными потерями (единственный удачный пример — наступление русского Юго-Западного фронта летом 1916 года, известное как Брусиловский прорыв) [1] Брусиловский прорыв — крупнейшая наступательная операция Юго-Западного фронта русской армии под командованием генерала А.А. Брусилова, проведённая 22 мая (4 июня) — 31 июля (13 августа) 1916 г., в ходе которой было нанесено серьёзное поражение австро-венгерской армии и заняты Галиция и Буковина.

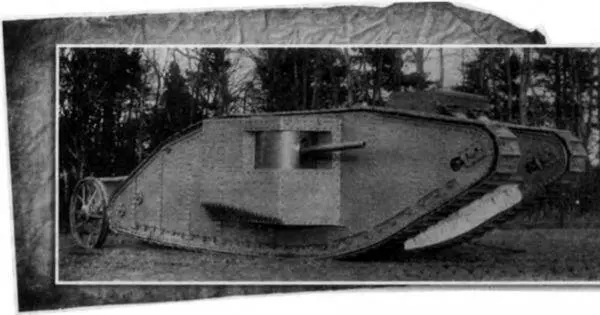

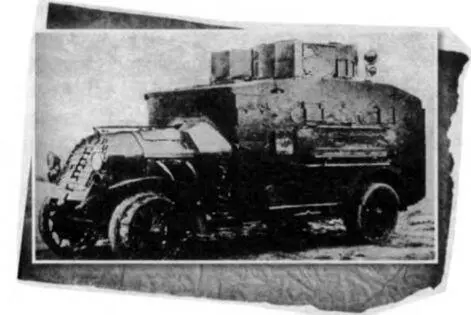

. Именно позиционная война привела к появлению в 1916 году принципиально нового вида оружия — танка. Танки были созданы в Великобритании для того, чтобы преодолевать и разрушать линии обороны врага. Но на русском фронте Первой мировой танки так и не появились. Для прорыва обороны противника пытались использовать бронеавтомобили, но безуспешно.

Британский танк Mark I «самец». Экипаж — 8 человек; вооружение — 2 пушки (57 мм), пулемёта; скорость по шоссе — 6,4 км/ч; запас хода по шоссе — 38 км.

Германский бронеавтомобиль «Даймлер» образца 1915 г. Экипаж — 5 человек; вооружение — 3 пулемёта; скорость — 40–50 км/ч; запас хода — 250 км.

Немецкие оборонительные линии отличались от русских тем, что германцы все свои фортификационные сооружения возводили из бетона. Из него строились долговременные огневые точки (доты), артиллерийские капониры, ячейки для пулемётчиков и снайперов, блиндажи, склады. Большинство германских бетонных сооружений постройки 1916–1917 годов на белорусской земле прекрасно сохранилось. Некоторые из них заброшены, а некоторые используются местными жителями в качестве сараев и бань.

Русские оборонительные сооружения и блиндажи строились главным образом из дерева — огромных толстых брёвен. После войны почти все они были разобраны местными жителями на дрова или просто сгнили от времени. Сегодня остатки русских окопов представляют собой овраги, склоны которых давно поросли лесом и кустарником.

Химическое оружие

Во время Первой мировой войны впервые появились многие виды оружия, которые сейчас являются привычными, — танки, истребители, бомбардировщики, гидросамолёты, подводные лодки, ручные пулемёты, автоматы… Но самым страшным оружием, которое применялось на фронтах Первой мировой войны, стало химическое. Несмотря на то, что Гаагская конвенция 1899 года [2] Гаагская конвенция 1899 года — принята на мирной конференции в Гааге (Нидерланды), созванной по инициативе русского императора Николая II. Запрещает использование в боевых действиях химического оружия и разрывных пуль. В конференции приняли участие 26 государств.

осуждала и запрещала его применение, Германия, а вслед за ней Великобритания и Франция активно использовали отравляющие газы, химические снаряды и гранаты. Тактика применения химического оружия русской армией предполагала использование химических снарядов как вспомогательного средства для того, чтобы заставить противника покинуть укрытия и сделать его досягаемым для артиллерийского огня обычными боеприпасами.

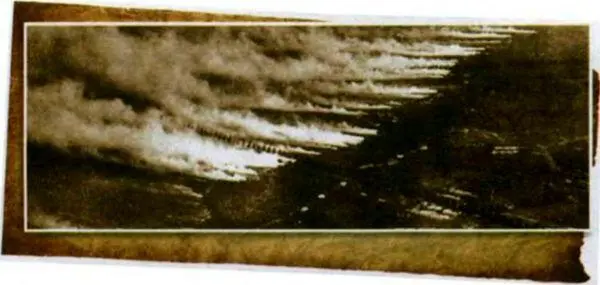

Одна из первых газовых атак на территории Беларуси произошла 27 сентября 1915 года под Сморгонью — германские войска применили отравляющий газ против русских гвардейцев. В дальнейшем газовые атаки повторялись регулярно — 4 июня 1916 года под Крево, 20 июня и 20 июля того же года под Сморгонью, 10 сентября на Нарочи, 12 сентября и 27 октября под Барановичами. 25 августа 1916 года впервые применили газы против врага и русские войска — тоже в районе Сморгони.

Германская газовая атака. Ветер гонит ядовитый газ в сторону русских позиций.

Ядовитый газ (хлор, смесь хлора и брома, фосген, иприт, хлорпикрин) выпускался из специальных баллонов и постепенно подгонялся ветром в сторону противника. Иногда стороны обстреливали друг друга и снарядами, начинёнными газом. Высота газовой волны равнялась примерно 10–12 м, ширина —10–12 км, так что оказаться вне такой атаки было очень сложно. Действие газа было ужасающим. На протяжении нескольких секунд вдыхавшему газ человеку казалось, что пахнет яблоками или скошенным сеном, но этот запах быстро сменялся резким и неприятным. Затем начинался судорожный кашель, и пострадавший погибал от удушья или остановки сердца. Гибло и всё живое вокруг — в конюшнях умирали лошади, окопы были завалены дохлыми полевыми мышами, с неба падали мёртвые птицы, листва на деревьях среди лета становилась ярко-жёлтой.

Существовало несколько методов борьбы с газами. При их появлении по ядовитому облаку тут же открывали огонь из всех видов оружия и разжигали костры — нагретый воздух поднимал газ вверх, и облако могло миновать позиции. Но единственным надёжным способом борьбы с химическими атаками был противогаз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: