Вячеслав Бондаренко - Во имя памяти святой...

- Название:Во имя памяти святой...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-11-0766-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бондаренко - Во имя памяти святой... краткое содержание

Книга рассказывает о том, как проходила на белорусской земле Первая мировая война, повествует о подвигах российских воинов.

Во имя памяти святой... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 2008 году недалеко от Барановичей был установлен памятник всем героям русской армии, погибшим в летних боях 1916-го. Сохранились под городом и линии обороны германской армии тех лет. До сих пор рядом с немецкими дотами можно найти ржавые осколки русских снарядов — следы артподготовки Барановичского сражения.

Огонь по немецким самолётам. 1916 г.

Кто воевал на белорусской земле?

Во время Первой мировой войны на территории Республики Беларусь на полях сражений воевали люди различных национальностей. Основу Русской Императорской армии составляли православные славяне — великороссы, белорусы, малороссы-украинцы и представители других народов России христианского вероисповедания, за исключением финнов, которые были освобождены от воинской обязанности. Воинские части, имевшие в своём наименовании слово «финляндские», по своему национальному составу были русскими, а только располагались на территории Финляндии. Из народов, исповедовавших ислам, призыву подлежали татары и башкиры. Мусульмане Кавказа и Средней Азии в армию не призывались, а вместо воинской службы платили особый денежный налог. В то же время существовали особые иррегулярные [3] Иррегулярные войска (от латинского irregularis — неправильный) — воинские формирования, не имевшие единой и постоянной организации или отличавшиеся системой комплектования, прохождения службы. По мере развития армии переформировывались в регулярные части.

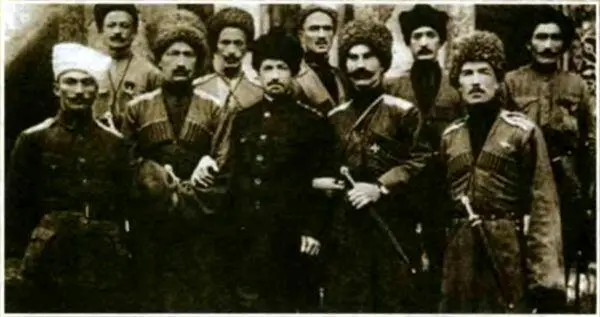

конные части, на службу в которые добровольно могли поступить представители мусульманских народов Кавказа. Так, в августе 1914 года была сформирована Кавказская туземная конная дивизия, которая на 90 % состояла из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья. При этом многие представители русского дворянства служили в дивизии офицерами. Командиром дивизии был младший брат императора Николая II генерал-майор великий князь Михаил Александрович, начальником штаба дивизии — уроженец Гродненской губернии, воспитанник Полоцкого кадетского корпуса, белорусский татарин полковник Я.Д. Юзефович.

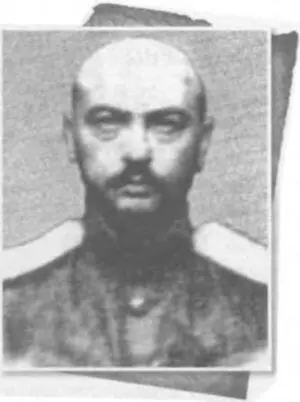

Чеченским полком дивизии командовал выходец из дворян Витебской губернии полковник А.С. Святополк-Мирский.

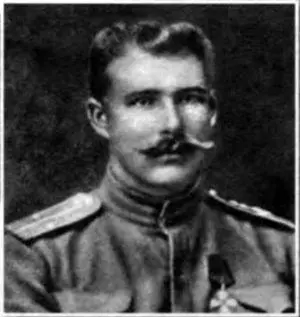

Полковник А. С. Святополк-Мирский.

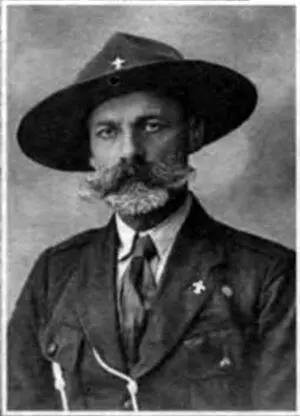

Полковник Я.Д. Юзефович.

В составе Русской Императорской армии имелся также добровольческий Текинский конный полк, состоявший из туркмен-текинцев [4] Текинцы — одна из крупнейших племенных групп в составе туркменского народа. Проживая в окружении враждебных племён, текинцы отличались воинственностью и непокорностью. После вхождения текинцев в состав Российской империи в 1885 г. в Туркестане была создана Туркменская конная милиция, которая в 1892 г была преобразована в Туркменский конно-иррегулярный дивизион. В июле 1914 г дивизион развёрнут в Текинский конный полк (добровольческий, сформирован на средства местного населения), который отличился во время Первой мировой войны.

.

Группа офицеров Дагестанского конного попка Кавказской туземной конной дивизии.

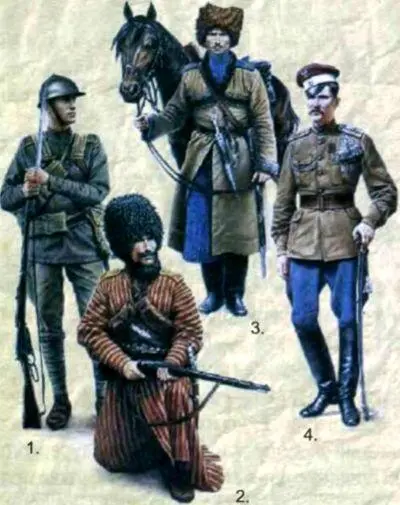

Национальные части Русской армии (слева направо): 1. Рядовой 5-го Латышского стрелкового полка. 2. Всадник Текинского конного полка. 3. Всадник Кавказской туземной конной дивизии. 4. Поручик Польских улан.

Во время Первой мировой в русской армии существовали и так называемые «национальные части», в которых служили люди определенных национальностей. Некоторые из них принимали участие в боевых действиях в составе русского Западного фронта. Так, летом 1916-го под Барановичами получила боевое крещение Польская стрелковая бригада. Она комплектовались как поляками, так и белорусами католического вероисповедания. В 1917 году была создана Польская стрелковая дивизия, а затем и корпус. Кроме того, значительное число польских по происхождению генералов, офицеров и солдат служило и в обычных частях русской армии.

В Бобруйске в первой половине 1917 года некоторое время располагался 1-й Чехословацкий запасной полк. Он был сформирован из перешедших на сторону России офицеров и солдат австро-венгерской армии — чехов и словаков по национальности. Дело в том, что эти славянские народы относились с симпатией к России, и нередко укомплектованные чехами и словаками австрийские полки в полном составе, со знамёнами и офицерами переходили к русским. Поэтому в русской армии скоро появились свои чехословацкие стрелки.

Большой стойкостью в боях отличались Латышские стрелковые батальоны, комплектовавшиеся латышами. Под Барановичами, в частности, прославились своей храбростью капитан Оскаре Калпакс и полковник Карлис Гопперс.

Капитан Оскарс Калпакс.

Полковник Карлис Гопперс (снимок 1930-х гг.).

В составе русской армии служили и болгарские по происхождению генералы и офицеры. Исторические обстоятельства сложились таким образом, что перед началом Первой мировой войны Болгарией правил царь Фердинанд I из германской Саксен-Кобург-Готской династии, поэтому его прогерманские симпатии были вполне естественны. А вот настроения болгарского народа были совсем иные. Болгары помнили о своих славянских братьях — русских братушках, принёсших Болгарии свободу от многовекового турецкого ига, и испытывали к России большую симпатию. И поэтому, несмотря на давление со стороны Германской и Австро-Венгерской империй, Фердинанд I больше года соблюдал нейтралитет и только в октябре 1915 года вступил в мировой конфликт на стороне Германии и Австро-Венгрии, объявив войну Сербии. Болгарские войска действовали в основном на территории Греции в районе города Салоники против англо-французского экспедиционного корпуса.

Интересно, что в 1893–1906 годах в имении Ровины недалеко от Дрогичина (ныне деревня Сиреневка Дрогичинского района Брестской области) существовал частный Южнославянский военно-патриотический пансион, принадлежавший знаменитому болгарскому просветителю Тодору Минкову [5] Фёдор (Тодор) Николаевич Минков (1830–1906) — выдающийся болгарский и российский педагог и просветитель, видный деятель Болгарского национального возрождения. Большую часть жизни жил и работал в России.

. Получавшие там образование болгарские мальчики затем поступали в кадетские корпуса и становились офицерами русской армии.

Интервал:

Закладка: