Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович

- Название:Великий князь Василий III Иванович

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКомсомольская правда81308430-c56d-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-914-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович краткое содержание

Василий III Иванович, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, интересен многим. Но особенно – тремя моментами своей биографии. Во-первых, он присоединил к Московскому княжеству Рязань и возвратил Северскую землю, отобрав ее у Литвы.

Во-вторых, он был отцом одной из самых неоднозначных фигур русской истории – Ивана Грозного.

Но самое главное – именно Василия III впервые в истории Руси назвали царем. И это случилось в 1514 году при заключении договора с императором Священной Римской империи Максимилианом I.

Великий князь Василий III Иванович - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тульский кремль

Кто бы ни был причиной сложившейся ситуации – государь всея Руси или его супруга – тогдашняя медицина была бессильна перед этой проблемой. Что мог сделать в этой ситуации Василий III? Прежде всего составить завещание, а в нем назначить наследника престола и определить уделы братьев. И такое завещание было составлено накануне присоединения Пскова к Русскому государству, то есть в 1509-м или 1510 г. О его содержании остается строить догадки: перед самой смертью Василий приказал его уничтожить (благодаря этому и известно о его существовании). Историк А. А. Зимин полагал, что сначала наследником престола был назначен царевич Пётр – несостоявшийся казанский хан, крещенный в начале правления Василия III, а потом – Ф. М. Мстиславский. Однако прямых данных на этот счет нет, явно недостаточно и косвенных: ничего не известно о присяге каждому из князей как наследнику престола, да и непонятно, почему Василий не уничтожил завещание раньше, если он действительно сменил Петра на Мстиславского. Так что неизвестно, насколько гипотеза А. А. Зимина соответствует истине.

«Осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья». Художник А. М. Васнецов

Как бы то ни было, своя рубашка ближе к телу. За двадцать лет супружеской жизни Василию и Соломонии так и не удалось зачать ребенка. Не помогали ни поездки по монастырям, ни вклады в них «о чадородии». Это, разумеется, пугало не только государя, но и его супругу. А в 1523 г. Василий фактически поставил вопрос о разводе. Правда, согласно псковской летописи развестись с Соломонией и жениться вторично великому князю посоветовали бояре, однако сама постановка вопроса подсказывала вполне определенный ответ. К тому же государь сетовал на то, что не может вверить страну братьям: «братьи ли дам, ино братья своих уделов не умеють устраивати». Христианский взгляд на жизнь предписывал ввериться воле Божьей, а второй брак Василия при живой жене рассматривался как прелюбодейство – грех правителя, способный навлечь несчастья на всю Русскую землю. Тем не менее большая часть великокняжеского окружения прекрасно понимала: в тогдашней политической ситуации не поддержать намерений Василия означало бы выступить в поддержку его братьев с их великокняжескими амбициями и тем самым навлечь на себя гнев государя. Великому князю нужен был именно сын, а для этого необходим был развод. Вероятно, после этого, отчаявшись дождаться разрешения проблемы естественным путем, Соломония не остановилась перед крайним шагом – начала разыскивать бабок-ворожей и прибегать к их сомнительным услугам. Это лишь подлило масла в огонь. Кто знает, что за снадобье даст очередная бабка великой княгине, что́ она над ним наговорит? А вдруг это повредит здоровью самого великого князя, а то и лишит его жизни?

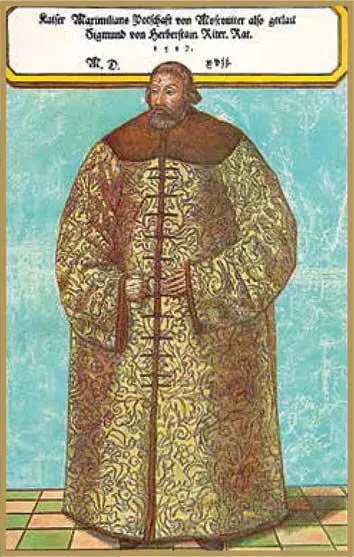

Сигизмунд Герберштейн в шубе, подаренной ему Василием III

К осени 1525 г. вопрос был решен. Состоялся «розыск о неплодстве», развод, после чего в ноябре 1525 г. Соломония Сабурова была пострижена в монахини под именем Софии. Если официальные источники сообщают, что она сама просила митрополита Даниила о разводе и пострижении, то Сигизмунд Герберштейн и будущий оппонент Ивана Грозного князь Андрей Курбский приводят совсем другую версию. Особенно яркую картину нарисовал Герберштейн, не жалевший негативных штрихов для создания образа Василия III. По словам австрийского дипломата, когда великая княгиня растоптала монашеский куколь, приближенный Василия Иван Шигона ударил ее плетью. Возможно, так оно и было, поскольку после 1525 г. Шигона на время исчезает из придворной жизни. Новопостриженная София из московского Рождественского монастыря на Рву, давшего имя улице Рождественке, была отправлена в суздальский Покровский монастырь (возможно, какое-то время пробыла в Каргополе). Здесь она и прожила до своей смерти в 1542 г., застав, таким образом, и второй брак Василия III, и рождение у него наследников, и его смерть, и правление его второй жены, молодой и энергичной…

Но на этом история Соломонии-Софии не заканчивается. Вскоре после ее заточения в монастырь по Москве поползли слухи, что инокиня София родила ребенка, которого назвали Юрий. Эти слухи записал Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве как раз в 1526 г. Естественно, Василий III был в гневе, приказал провести специальное расследование, но оно окончилось ничем. А в 1934 г. в суздальском Покровском монастыре было найдено странное захоронение: в нем оказалась кукла, одетая в одежду мальчика трех – пяти лет, характерную для первой половины XVI в. Возможно, это была ложная гробница (кенотаф), призванная подтвердить слухи о смерти ребенка Соломонии, который на самом деле спасся. Впоследствии возникла легенда, что он не просто спасся, а стал разбойничьим атаманом Кудеяром. Как бы то ни было, этой тайны – был ли у Соломонии Сабуровой сын, и если был, то как сложилась его судьба, – мы никогда уже не узнаем.

Вспомним, что в аналогичной ситуации младший современник Василия III, английский король Генрих VIII, разорвал с католической церковью и специальным парламентским «Актом о супрематии» провозглашен главой церкви Англии. Произошло это в 1534 году, менее чем через десять лет после развода государя всея Руси…

Спустя всего два месяца после пострижения первой супруги, 21 января 1526 г., государь всея Руси Василий Иванович сыграл новую свадьбу. Его женой стала Елена Глинская – дочь Василия Львовича, брата князя Михаила. Братья выехали в Русское государство в 1508 г. Согласно выводам антропологов, исследовавших останки Елены Глинской, она родилась уже после этого, примерно в 1510–1512 гг., то есть к моменту брака ей было около пятнадцати лет. По тем временам это считалось вполне подходящим возрастом для невесты: девочки могли вступать в брак с двенадцати лет.

Почему выбор стареющего Василия пал именно на юную Елену? Уже современники начали искать рациональное объяснение, а продолжили это занятие профессиональные историки. Так, Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в 1526 г., утверждал, что Василий гордился родством с сербскими деспотами – предками Елены, а кроме того, иметь ребенка от нее было бы для него спокойнее: пока наследник возмужает, дяде Елены, знаменитому Михаилу Глинскому, удалось бы защитить его от притязаний братьев Василия. В действительности Михаил Глинский был выпущен из заточения лишь в 1527 г., уже после свадьбы Василия и Елены, под сложную многоступенчатую поруку знати. Как бы то ни было, Василий действительно хотел обзавестись наследником, и юная Елена Глинская подходила для этого как нельзя лучше. При этом она была достаточно родовитой: ведь Глинские выводили свой род от самого темника Мамая. Но вместе с тем нельзя не заметить, что государь всея Руси дал волю чувствам: стал брить бороду и волосы на голове, что вызвало возмущение его приближенных (слыханное ли дело – брить бороду, тем более если это делает сам «един правый государь»?!), а когда родился сын Иван, писал ей трогательные письма, интересуясь его здоровьем. Так холодный и даже циничный расчет переплелся с эмоциями человека, распоряжающегося жизнью и смертью многочисленных подданных, но на самом деле беззащитного перед Провидением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: