Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович

- Название:Великий князь Василий III Иванович

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКомсомольская правда81308430-c56d-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-914-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович краткое содержание

Василий III Иванович, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, интересен многим. Но особенно – тремя моментами своей биографии. Во-первых, он присоединил к Московскому княжеству Рязань и возвратил Северскую землю, отобрав ее у Литвы.

Во-вторых, он был отцом одной из самых неоднозначных фигур русской истории – Ивана Грозного.

Но самое главное – именно Василия III впервые в истории Руси назвали царем. И это случилось в 1514 году при заключении договора с императором Священной Римской империи Максимилианом I.

Великий князь Василий III Иванович - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще одним вопросом, по которому расходились позиции иосифлян и нестяжателей, было отношение к монастырскому землевладению. Если Нил Сорский и его последователи считали, что монахам следует отказаться от владения землями в пользу «рукоделия», то Иосиф и его единомышленники настаивали на том, что владение селами не отвлекает монахов от духовных забот, а наоборот, создает предпосылки для этого: ведь иначе им пришлось бы всё время заботиться о хлебе насущном и не осталось бы времени для совершения богослужений и молитв.

В ситуации соперничества двух идейных течений великий князь оказывался в сложном положении. С одной стороны, ему импонировала идея секуляризации церковных земель: это позволило бы наделить ими служилых людей и не дало бы чрезмерно усилиться церкви. С другой стороны, идеологами сильной великокняжеской власти были иосифляне, а они-то как раз выступали за сохранение церковных богатств… Поначалу великий князь, судя по всему, склонялся к секуляризации монастырских земель и обеспечении монастырей из великокняжеской казны при помощи руги (регулярных выплат), но тут его поразил инсульт, который он счел знаком свыше. Иван III склонился на сторону иосифлян. А в следующем, 1504 г. некоторые жидовствующие были осуждены на смерть в соответствии с предписаниями Иосифа Волоцкого.

Покровский монастырь в Суздале

В самом начале правления Василия III разгорелся конфликт между Иосифом и волоцким удельным князем Фёдором Борисовичем – двоюродным братом Василия, во владениях которого находился Иосифов монастырь. В своем княжестве Фёдор Борисович промышлял постоянными безжалостными поборами с состоятельных жителей – как под видом «займов», так и в виде неприкрытого террора. Эти поборы ударяли не только по состоятельным горожанам и крестьянам, но и по церкви, в том числе по такому богатому монастырю, как Иосифов. Когда игумен вознамерился из-за этого покинуть монастырь, то братия его не отпустила. Тогда он обратился к Василию III с просьбой принять монастырь под его покровительство. Это означало, что отныне великий князь всея Руси может назначать игуменов монастыря: в церковном отношении тот по-прежнему подчинялся новгородскому архиепископу, в финансовом – сохранялись выплаты в пользу волоцкого князя. При этом к новгородскому архиепископу Серапиону Иосиф не обратился, то ли не надеясь на его практическую помощь (новгородский архиепископ, как и братия монастыря, советовал игумену перейти на другое место), то ли испытывая неприязнь к своему идейному оппоненту-нестяжателю. В результате тот, прождав два года и так и не дождавшись обращения от Иосифа, отлучил его от церкви, заявив, что тот «отступил от небеснаго, а пришел к земному» (царю). Поначалу Иосиф растерялся, но вскоре обратился к Василию III и митрополиту Симону, представляя дело таким образом, будто Серапиона возмутил сам факт перехода в «великое государство», а не то, что этот переход совершился без ведома и благословения архиепископа. За Иосифа хлопотал его брат архиепископ ростовский Вассиан Санин, игумен Андроникова монастыря Симеон и боярин Василий Андреевич Челяднин. Реакция церковных и светских властей не заставила себя ждать: в Москве состоялись два собора, на которых с Иосифа было снято отлучение, а Серапион осужден и сведен с новгородской кафедры. Припомнили ему и его слова о двух царях, но уже в том смысле, будто Фёдора Волоцкого он назвал небесным царем, а Василия III – земным. После этого новгородская кафедра оставалась «вдовствующей» (незанятой) вплоть до 1526 г., в результате чего ее влияние, восходившее к временам новгородской независимости, ослабло. Хотя новый владыка Макарий и получил архиепископскую казну, вывезенную из Новгорода еще в 1478 г., его права в Новгороде и Пскове были ограничены.

История взаимоотношений Иосифа Волоцкого, архиепископа Серапиона и князя Фёдора Борисовича получила продолжение. В начале второго десятилетия XVI в. при великокняжеском дворе усилилось влияние нестяжателей. Митрополит Симон, умерший в 1511 г., перед самой смертью по приказу Василия III примирился с Серапионом, участь последнего была смягчена, а новым митрополитом стал нестяжатель Варлаам. Выросло влияние Вассиана Патрикеева – одного из лидеров нестяжателей: Василий III приблизил его к себе и запретил Иосифу Волоцкому спорить с ним, тогда как Вассиан, по-видимому, продолжал публицистическую деятельность, настаивая на необходимости «нищеты» монахов, невозможной в условиях владения селами. Между тем Иосиф Волоцкий до конца своих дней (он умер в 1515 г.) отказывался примириться с Серапионом, что вызывало осуждение не только в кругах его идейных противников, но и среди его соратников. Ситуация же с Фёдором Борисовичем разрешилась сама собой с его смертью в 1513 г., когда Волоколамский удел перешел в распоряжение Василия III.

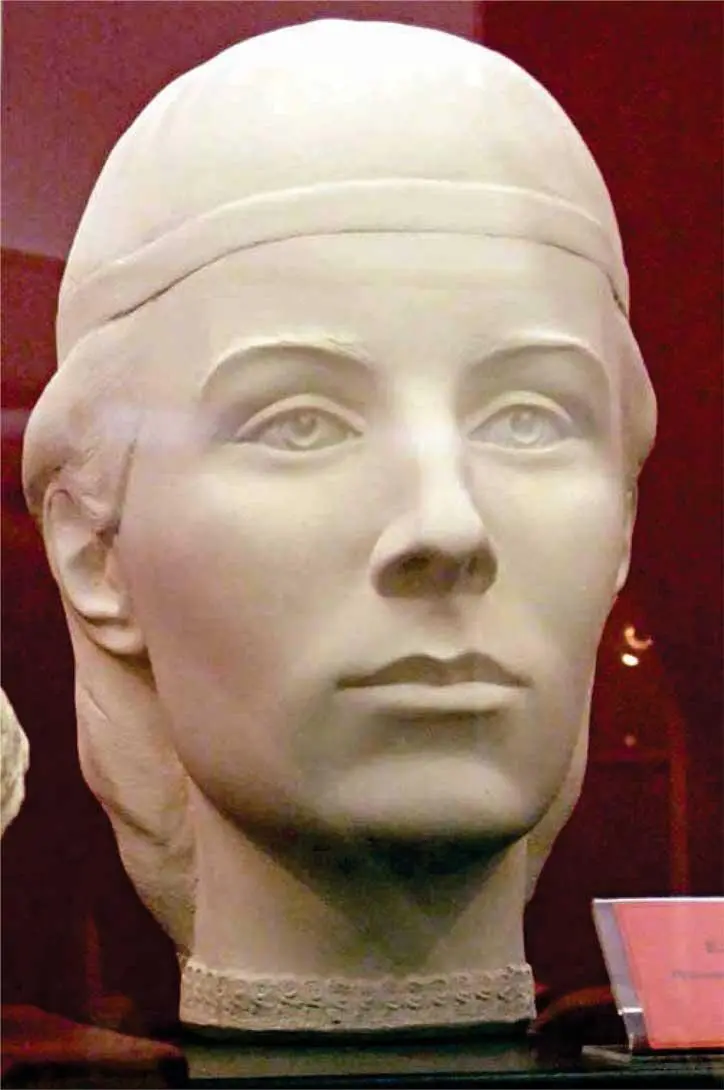

Елена Глинская. Реконструкция облика по черепу

В этих обстоятельствах Иосиф Волоцкий вновь взялся за перо. На этот раз предметом его внимания стали взаимоотношения между церковью и государством, а также характер царской власти. Если раньше Иосиф писал, что царь является Божьим слугой, то теперь подчеркивал: «Царь… естеством подобен есть всем человеком, властию же подобен есть вышнему Богу». Главная обязанность царя – заботиться о спасении и благочестии своих подданных. Отсюда вытекала обязанность царской власти всеми мерами бороться с еретиками, о которой Иосиф писал и ранее. На этот раз он призывает различать «больших» и «меньших» царей – вторые должны во всем повиноваться первым (здесь, конечно, отразилась ситуация с князем Фёдором Волоцким). Вместе с тем повиноваться следует лишь «истинному» царю, который благочестив и не пренебрегает своими обязанностями: в этой связи Иосиф указывал на борьбу константинопольских патриархов VIII–IX вв. с византийскими императорами-иконоборцами. При этом повиноваться царю следует лишь «телесно» и в вопросах власти над церковными учреждениями, тогда как решение духовных вопросов остается прерогативой церкви. Таким образом, ей согласно учению Иосифа и надлежало в конечном счете определять, какой царь благочестив, а какой – еретик.

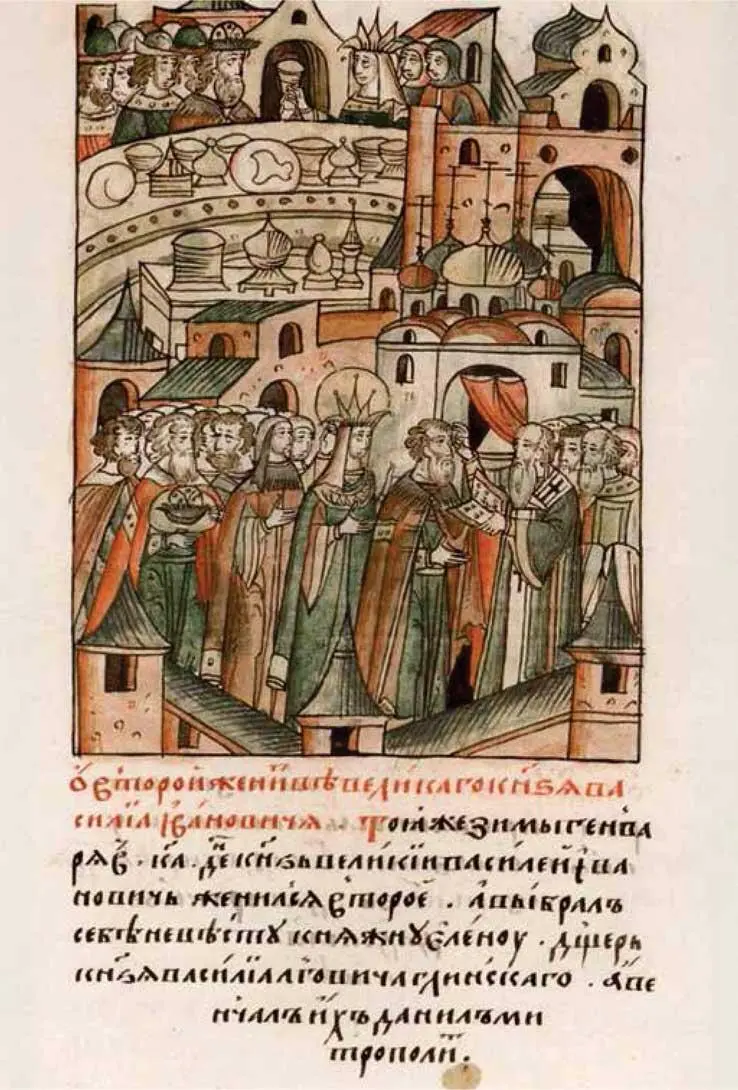

Венчание Василия III и Елены Глинской. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.

Третий Рим и потомки Августа

Общественная мысль периода правления Василия III не сводилась к полемике иосифлян и нестяжателей. Именно в это время возникла идея Третьего Рима. Впервые ее сформулировал старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в послании государеву дьяку Мисюрю Мунехину в 1523–1524 гг. Какой же смысл вкладывал Филофей в понятие Третьего Рима и зачем ему понадобилось писать об этом великокняжескому дьяку?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: