Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович

- Название:Великий князь Василий III Иванович

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКомсомольская правда81308430-c56d-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-914-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович краткое содержание

Василий III Иванович, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, интересен многим. Но особенно – тремя моментами своей биографии. Во-первых, он присоединил к Московскому княжеству Рязань и возвратил Северскую землю, отобрав ее у Литвы.

Во-вторых, он был отцом одной из самых неоднозначных фигур русской истории – Ивана Грозного.

Но самое главное – именно Василия III впервые в истории Руси назвали царем. И это случилось в 1514 году при заключении договора с императором Священной Римской империи Максимилианом I.

Великий князь Василий III Иванович - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Коломенский кремль

Новый брак Василия III принес желаемый результат спустя всего три с половиной года: 25 августа 1530 г. у великого князя родился долгожданный наследник, в крещении нареченный Иваном, – будущий царь Иван IV Грозный. Правда, злые языки поговаривали, что ребенок не от Василия III, а от ее фаворита князя И. Ф. Овчины Телепнёва Оболенского. Проверить эти утверждения можно было бы, проведя генетическую экспертизу останков Василия III и Ивана IV. Но такая экспертиза пока не проводилась. Иногда подтверждение того, что Иван Грозный на самом деле не Рюрикович, видят в серии странных заболеваний, поразивших потомство Елены Глинской: Иван Грозный страдал паранойей, его младший брат Юрий, родившийся два года спустя, – неким умственным заболеванием (по словам А. М. Курбского, «был без ума и без памяти и безсловесен»), сын первого русского царя Иван – патологической жестокостью, другой сын Дмитрий – эпилепсией, еще один сын – Фёдор, возможно, также был не вполне здоров в психическом отношении. Всё это якобы оттого, что сыновья Елены Глинской рождались не от Василия III. Но эти заболевания можно с таким же успехом объяснить тем, что за несколько столетий династия Рюриковичей выродилась, физически исчерпала себя. Заболевания потомков Елены Глинской могли быть связаны с долгим отсутствием детей у Василия III. Наконец, благодаря усилиям антрополога М. М. Герасимова, разработавшего и успешно применявшего методику реконструкции облика исторических деятелей по их останкам, мы доподлинно знаем, как выглядел Иван Грозный. Его реконструкция фактически подтвердила, что царь выглядел именно так, как он изображен на знаменитой копенгагенской парсуне. Вытянутое лицо, высокий лоб, крючковатый орлиный нос… Последняя из этих черт была характерна не только для Ивана Грозного, но и для Василия III: об этом известно благодаря его изображению на иконе его святого покровителя Василия Великого, написанной спустя несколько лет или десятилетий после его смерти, наверняка – иконописцем, который видел государя. А он, в свою очередь, унаследовал характерную форму носа от своей матери, «грекыни» Софьи Палеолог… Впрочем, не исключено и другое: художник мог изобразить Василия III похожим на Ивана IV, который, потеряв отца трех лет от роду, наверняка не запомнил, как тот выглядел…

За рождением долгожданного наследника последовали мероприятия, призванные укрепить его положение. Пятьдесят лет – весьма почтенный возраст для XVI века. Чтобы воспитать преемника, поставить его на ноги, требовалось пятнадцать – двадцать лет, то есть Василию нужно было дожить хотя бы до шестидесяти пяти. Но в этом возрасте умер его отец Иван III, и кто знал, что могло постичь государя за ближайшие полтора – два десятилетия… Понимая это, Василий принимал одну за другой присяги своих подданных, теперь уже на верность не только себе, но и наследнику Ивану. Одним из первых 5 февраля 1531 г. присягнул князь Ф. М. Мстиславский, чуть было не отъехавший в Литву. Одновременно был усилен надзор за князем Д. Ф. Бельским. 15 августа Василию Ивановичу, Елене Глинской и их сыну присягнули жители Новгорода, где, несмотря на «выводы» местной общественной верхушки конца XV века, сохранялось представление о достаточно высоком статусе в составе Русского государства (новгородским князем при Иване III был сам Василий, а новгородские наместники по старой традиции заключали договоры с правителями соседних государств). Спустя всего несколько дней Василий заключил докончание (договор) с братом Юрием, по которому последний отказывался от претензий на престол и присягал на верность не только старшему брату, но и его сыну. Вероятно, тогда же аналогичное докончание было заключено и с другим братом Василия – Андреем. Наконец, в 1532 г. присягнул на верность Василию и обязался доносить на любую угрозу ему (в частности, отравления) М. А. Плещеев – видный представитель старомосковского боярства.

Борьба идей

Эпоха Василия III стала временем чрезвычайно активной идейной жизни. И она не была совокупностью отвлеченных споров: в этих спорах рождалась идеология великокняжеской власти, представления о ее взаимоотношениях с внешним миром, с обществом, с церковью. Фактически решалось, какой быть царской власти на Руси.

В начале XVI в. в Русской церкви соперничали два идейных течения – нестяжатели и иосифляне. Первых называли еще заволжскими старцами. Их лидером до 1508 г. был Нил Сорский. Идеи нестяжателей основывались на исихазме – учении византийского богослова XIV в. Григория Синаита. Григорий и его последователи считали, что свет, который узрели апостолы на горе Фавор во время Преображения Господня, существует вечно. Чтобы его узреть, необходимо вести праведную жизнь, сосредоточив свой ум на постоянной внутренней молитве и мистическом созерцании. Для этого необходим аскетический образ жизни, полный отказ от земных забот и помыслов, от личного имущества монахов и от имущества монастырей – обширных земель, которыми они владели. На естественный вопрос о том, каким образом в таком случае будет происходить материальное обеспечение Церкви, нестяжатели отвечали, что для этого достаточно монашеского «рукоделия»: раз оно может прокормить отдельных монахов, то будет в состоянии прокормить и их общины – монастыри.

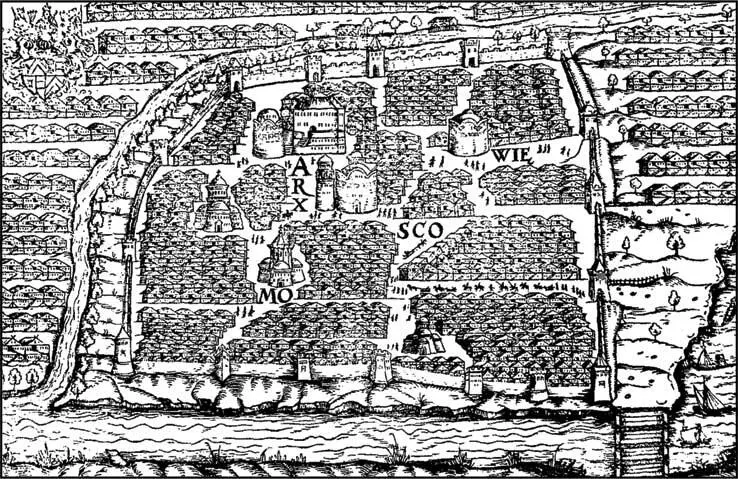

План Московского Кремля. Гравюра из «Записок о Московии» С. Герберштейна. XVI в.

Нестяжателям оппонировали иосифляне, названные так по имени своего лидера Иосифа Волоцкого (в миру – Иван Санин; 1439–1515). Историки очень по-разному оценивают его деятельность. Не вызывает сомнений, что это был талантливый и энергичный деятель, прекрасный знаток Священного Писания и творений отцов церкви, мыслитель и писатель, полемист, умевший настаивать на своем и добиваться своего. Ученик св. Пафнутия Боровского, бывший некоторое время после его смерти настоятелем основанного им монастыря Рождества Богородицы, Иосиф в 1479 г. основал монастырь близ владений своего отца, в Волоцком удельном княжестве. Монастырь стал быстро расти и богатеть. Прославился Иосиф и как публицист. В основе его взглядов лежало представление о воинствующей церкви, которая активно участвует в земной жизни – в частности, борется с ересями. Этой теме он еще в конце XV в. посвятил ряд произведений, в которых настаивал на решительной борьбе с еретиками: непокаявшихся еретиков следовало казнить, а покаявшихся – держать в тюрьме. Это было связано с тем, что в Москве благодаря покровительству Ивана III получила распространение (в том числе в высших церковных кругах) так называемая ересь жидовствующих, пришедшая туда из покоренного Новгорода. Еретикам приписывали отрицание основ православного вероучения и тайный переход в иудаизм. Из-за противоречивых свидетельств источников сложно сказать, что в действительности стояло за этими обвинениями. Как бы то ни было, наметилась одна из линий полемики между иосифлянами и нестяжателями, поскольку последние, хотя и не отрицали необходимость борьбы с еретиками, призывали осуществлять ее более мягкими методами, проявляя снисхождение к раскаявшимся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: