Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович

- Название:Великий князь Василий III Иванович

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКомсомольская правда81308430-c56d-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-914-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Полехов - Великий князь Василий III Иванович краткое содержание

Василий III Иванович, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, интересен многим. Но особенно – тремя моментами своей биографии. Во-первых, он присоединил к Московскому княжеству Рязань и возвратил Северскую землю, отобрав ее у Литвы.

Во-вторых, он был отцом одной из самых неоднозначных фигур русской истории – Ивана Грозного.

Но самое главное – именно Василия III впервые в истории Руси назвали царем. И это случилось в 1514 году при заключении договора с императором Священной Римской империи Максимилианом I.

Великий князь Василий III Иванович - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Архангельский собор Московского Кремля

Строительство развернулось, разумеется, не только в Москве, но и в других городах и монастырях (Покровском Суздальском, Кирилло-Белозерском и др.). В тех городах, что имели стратегическое значение, развернулось крепостное строительство. Во Пскове оно было связано с событиями Смоленской войны 1512–1522 гг., в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске, где были построены каменные кремли, – с противостоянием Казани и Крыму. С той же целью при Василии III было начато создание засечных черт по Оке – линий укреплений из поваленных деревьев, маленьких крепостец и больших крепостей.

Впрочем, дело не сводилось исключительно к государеву строительству. Так, в 1515–1516 гг., по сообщению новгородского летописца, «гости московские и купцы новгородцкия и старасты» построили в Новгороде многочисленные каменные церкви, отремонтировали и обновили старые. Церкви также строили или присматривали за их строительством крупные купцы Сырковы и Таракановы – проводники великокняжеской политики в Новгороде.

Важное явление жизни Руси первой трети XVI в. – активная монастырская колонизация Русского Севера, который с легкой руки православного писателя А. Н. Муравьёва иногда называют «русской Фиваидой», по аналогии с носящей такое название областью Верхнего Египта, где располагалось множество монастырей. Их основывали выходцы из самых разных социальных слоев, искавших уединения для общения с Богом. Так, Александр Свирский, основавший два монастыря на р. Свири, происходил из мелких землевладельцев, а Нил Столбенский, положивший начало двум пустошам, – из крестьян (оба впоследствии были канонизированы). Вокруг таких отшельников образовывались монашеские общины, они начинали хозяйственное освоение нетронутых людьми земель, впоследствии их обители подчиняли крестьян – новопришельцев или черносошных, т. е. государственных (чему само государство не противилось, а шло навстречу, выдавая льготные грамоты). Подчинение монастырям вовсе не обязательно проходило безболезненно: так, св. Антоний Сийский в 1543 г. жаловался на крестьян, которые сожгли в его монастыре четыре церкви. Однако монастырская колонизация Русского Севера не идет ни в какое сравнение с освоением европейцами заморских земель, куда они в те же самые годы устремлялись в поисках быстрой наживы и где не останавливались перед истреблением аборигенов. Впрочем, монастыри основывались не только отдельными подвижниками, но и по инициативе церковных властей. Так, несколько монастырей на Кольском полуострове было основано благодаря усилиям новгородского архиепископа Макария (будущего митрополита Московского и всея Руси), развернувшего активную миссионерскую деятельность среди лопарей. Настоящим центром монастырской колонизации Вологодского края стал богатый и влиятельный Кирилло-Белозерский монастырь.

Монастыри возникали во владениях как великого князя, так и его удельных братьев (Андрея Старицкого, Семёна Калужского; можно вспомнить и основанный ранее Иосифо-Волоколамский монастырь) и служилых князей (Белёвских, Воротынских, Трубецких). При этом они служили не только благочестию их ктиторов и братии, выполняли не только хозяйственную, но и оборонительную функцию. Так, преподобный Герасим Болдинский основал близ смоленского Дорогобужа Троицкий монастырь, а неподалеку – еще три.

При Василии III внутри страны происходили важные перемены. Присоединив новые земли, необходимо было найти способы управления ими. В те времена, когда правитель не располагал регулярной армией, полицией, а бюрократия только зарождалась, эта задача была чрезвычайно актуальной, особенно для такого большого государства, как Русское.

Благовещенский собор Московского Кремля

С одной стороны, сохранялись традиционные порядки управления страной. Как уже неоднократно говорилось, государь не мог просто так покончить с удельной системой: когда Ивану III понадобилось расправиться с братьями, он прибегал к различным предлогам – их «изменам» (намерении отъехать в Литву, неучастии в очередном походе). Вместе с тем при Василии III продолжилось наступление на уделы, столь ярко проявившееся при его отце. Удельные князья сохраняли свой аппарат управления, определенную самостоятельность во внутренних делах – во всяком случае формальную. Неформально же они подвергались пристальному «присмотру» со стороны государевых людей. Яркое свидетельство этой системы – челобитная Ивана Яганова, написанная уже после смерти Василия III, в годы боярского правления. Из нее выясняется, что Яганов был «приставлен» к князю Юрию Дмитровскому для наблюдения за ним. Государеву слуге вменялось в обязанность сообщать обо всех подозрительных действиях государева брата, при этом он не нес никакой ответственности, если его сообщение не подтверждалось.

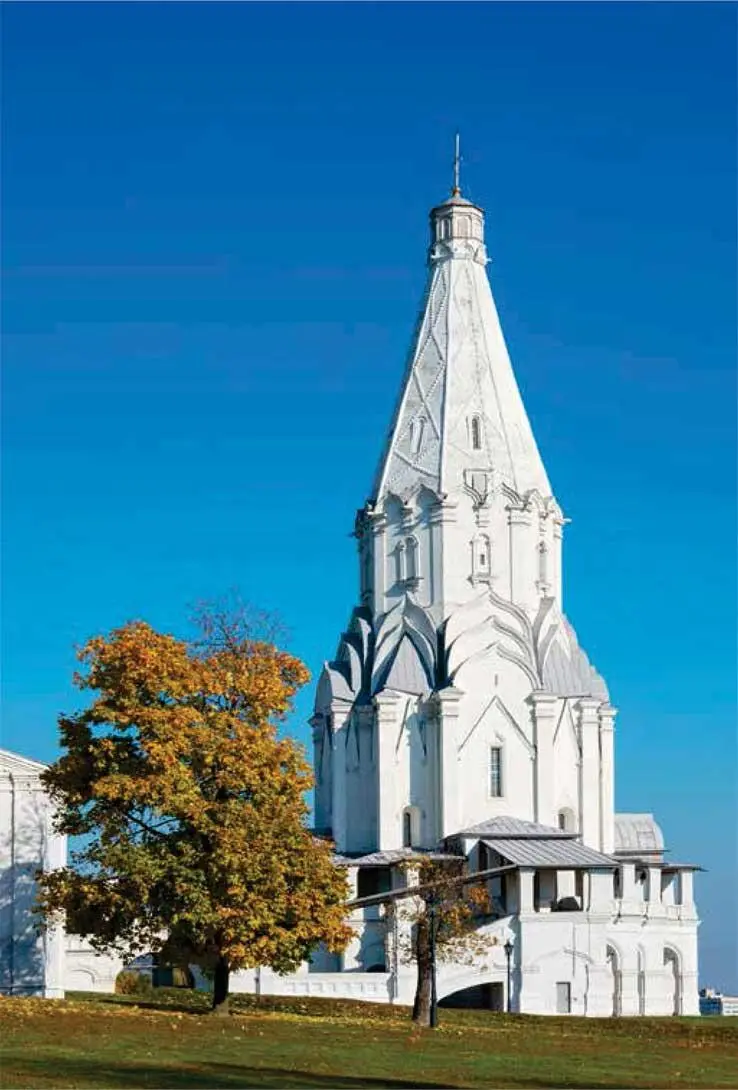

Церковь Вознесения в Коломенском

С другой стороны, при Василии III неуклонно набирала обороты централизация государства: от этого времени до нас дошло достаточно большое количество документов, которое позволяет делать определенные умозаключения о том, как управлялась страна. Проблема в том, что любого историка преследует соблазн объяснить некое явление, скрытое во мгле веков и за скупыми строчками документов, при помощи позднейших данных. Такой метод называется ретроспективным. Он очень помогает, в частности, при изучении древнейших эпох, от которых осталось мало письменных источников. Но есть и обратная сторона медали: ретроспективный метод ничего не говорит о том, в какой момент возникло то или иное явление. А это может подтолкнуть историка к удревнению тех или иных реалий.

Примерно так обстоит дело с двумя особенностями управления страной, которые зарождаются при Иване III и Василии III, – Боярской думой и бюрократическим аппаратом. Боярская дума впервые упоминается в источниках именно при Василии III, в 1517 г. Это свидетельствует о том, что данное собрание при великом князе постепенно приобретало черты института, то есть органа с определенной компетенцией, составом и порядком работы. Но в правление Василия III этот процесс находился еще в самом начале. Порядок работы Боярской думы, круг рассматриваемых ею вопросов в это время доподлинно неизвестен. Они скрываются за клишированной формулой «приговорил великий князь з бояры». Численный состав думы определяется в 10–12 человек, однако из этой формулы еще не следует, что в совещании с государем участвовали все бояре. Так, ею описывается решение о судьбе Пскова, принятое в Новгороде в январе 1510 г., когда половина личного состава Боярской думы находилась в Москве. На практике обычно действовали так называемые «боярские комиссии». Недаром Берсень Беклемишев говорил, что Василий III в отличие от его отца принимает решения «сам-третей у постели», то есть в узком кругу особо приближенных лиц. Да и что означали эти совещания? Известно, что для архаичной политической культуры характерен принцип единодушия, «единачества»: к примеру, так принимались решения на вечевых собраниях. Всё это очень далеко от современных демократических процедур – тайного голосования, подсчета голосов. К тому же иногда сама постановка вопроса подсказывала ответ: вспомним совещание Василия III с боярами по поводу развода и повторного брака, о котором говорилось выше. И еще один немаловажный момент. Назначения в Боярскую думу осуществлял государь, что делало ее членов зависимыми от него. Эта ситуация усилилась, когда он стал производить окольничих (более низкий думный чин) в бояре, то есть полноправные члены думы. Это был новый путь карьерного роста. Таким образом, Боярская дума оставалась совещательным органом при государе. Ее значение возрастет лишь после смерти Василия III, в малолетство Ивана IV. Такой же путь подобные органы власти проходили в соседних странах – Польском королевстве и Великом княжестве Литовском. При этом, как и у соседей, очень влиятельные персоны могли не входить в состав Боярской думы, но при этом превосходить по своему политическому весу ее членов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: