Игорь Улуханов - О языке Древней Руси

- Название:О языке Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Улуханов - О языке Древней Руси краткое содержание

О языке Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

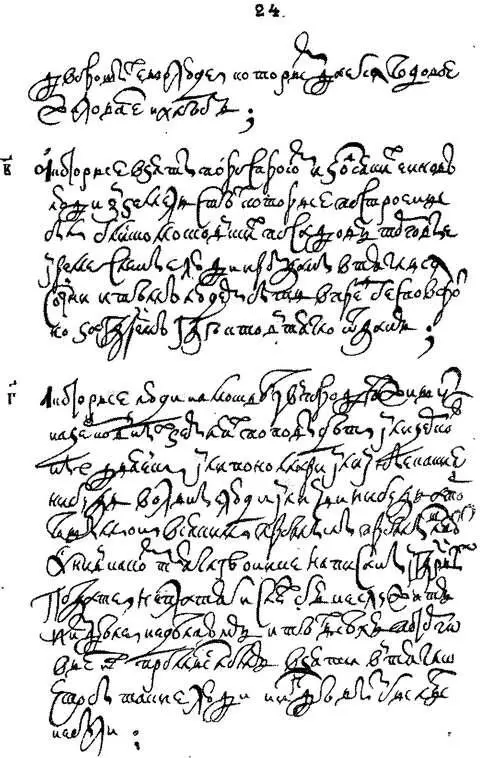

Список «Уложения царя Алексея Михайловича» XVII в.

Своего рода «штампом» деловой речи является сложное предложение с придаточным условия. В сводах законов, таких, как Русская Правда, различные «Судебники», «Уложение» 1649 г., эти предложения очень употребительны. В придаточных предложениях условия, которые в сводах законов обычно следуют перед главными, могут применяться разнообразные условные союзы. Большинство этих союзов русские, однако часто употребляется и старославянский союз аще . Этот союз мы встречаем в краткой редакции Русской Правды: « аще ли кто кого ударить батогомъ, либо жердью, либо пястью, или чашею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 гривнѣ; аще сего не постигнуть, то платити ему, то ту конець [если кто ударит кого-либо палкой, жердью, рукой, чашей, рогом или мечом, то он платит 12 гривен; если потерпевший не настигнет его и не отомстит, то виновный платит штраф, и этим дело кончается]»; в древних грамотах: «аще кто деревомь ударить чл҃вка до кръви. полуторы гр҃вны [т. е. гривны] серебра, аще ударить по лицю или за волосы иметь. или батогомь шибеть. платити безъ четвьрти гр҃вна серебра...» («Торговый договор Смоленска с Ригою и готским берегом», 1229 г., список конца XIII в., рижская редакция) и в более поздней деловой письменности. В то же время в деловых памятниках широко представлены русские условные союзы аже , оже , позднее — буде (из глагола будеть ) и другие, например: «аже ударить мечемь а не утнеть на см҃рть. то. ҃г҃. гр҃вны. а самому гр҃вна за рану, оже лѣчебное, потънеть ли на см҃рть. то вира [если кто-нибудь ударит мечом другого, но не насмерть, то он платит три гривны, а пострадавшему за рану гривна на лечение. Если же убьет насмерть, то платит виру]» (Русская Правда, Пространная редакция).

Вне штампов славянизмы появляются чаще всего в тех местах деловых документов, которые так или иначе связаны с религиозными мотивами, например в том случае, если речь шла о необходимости соблюдения церковных правил, о «божьей каре» за различные преступления: «гнев божий есть, посылается от руки божия на тех, иже ходят накриве к роте [т. е. принимают ложную присягу], да поженет [т. е. уничтожит] пламен их, и душа предастся огню неугасимому» («Уложение» 1649 г.).

Вместе с тем полностью освоенные русским языком славянизмы (типа время, владѣти, впредь, преже ) могли быть употреблены в любом месте делового документа. Вот примеры употребления такого рода славянизмов: «Что дѣеть(҃с). по временомъ. то отиде по временомъ » («Торговый договор Смоленска с Ригою и готским берегом», по списку 1297—1300 гг.; в списке 1229 г. того же договора употреблено русское веремя ); «да и впредь будетъ у них... (рядом употреблено полногласное впередь ) которые земли пропашутъ они впередь ...» («Уложение» 1649 г.).

Степень книжности деловых памятников неодинакова. Документы, создававшиеся в верхах государства, отличались большей книжностью. Так, грамоты великих и удельных князей, позднее царские грамоты по сравнению с другими деловыми документами богаче славянизмами: эти грамоты писались людьми, получившими книжное образование, которые придавали деловой речи легкую, но ощутимую книжную окраску; вот отрывок из жалованной грамоты великого князя Василия Михайловича и нескольких тверских удельных князей (1361—1365 гг.): «дали есмы сю милостыню [т. е. дар, подарок] церкви святое богородици отрочью монастырю, на память преставльшимъся от сего житья роду нашему».

Язык деловой письменности всегда отличался особыми, только ему свойственными чертами. Уже в древнейших деловых памятниках XI—XIV вв. мы обнаруживаем разнообразные деловые термины. Так, в грамоте Мстислава 1130 г. читаем: «...повелѣлъ есмь с҃ну своему Всеволоду о(т)дати буицѣ [это название села] с҃тму георгиеви [т. е. Новгородскому Юрьеву монастырю] съ данию и съ вирами и съ продажами». Здесь мы встречаемся с уже вполне устоявшимися деловыми терминами вира, продажа — виды штрафов за различные преступления.

Развитая система юридической и общественно-политической терминологии представлена в Русской Правде. Вот некоторые из терминов, употребленных в этом памятнике: изгои — «князь, не имеющий наследственного права на великокняжеский трон», послухъ — «свидетель, который что-либо слышал», видокъ — «свидетель, который что-либо видел», тать — «вор, преступник», головникъ — «убийца» (сравните уголовное преступление ), огнищанинъ — «богатый, знатный человек, владелец дома», мужь — «свободный человек», отрокъ — «младший дружинник», тиунъ — «управляющий», особая должность при князьях, боярах и епископах, рядовичь — «служащий по договору» (сравните рядъ — «договор, условие»), закупъ — «работник, нанимавшийся на определенный срок за плату, которую он получал заранее», мыто — «пошлина», потокъ — «уничтожение; изгнание», добытокъ — «приумноженное имущество», розграбежь — «конфискация имущества», клепати — «обвинять» и т. п. С течением времени деловая терминология существенно пополняется. Так, в документах XV—XVII вв. впервые появляются такие слова, как волокита — «задержка, проволочка», допросъ и распросъ — оба в значениях «судебный опрос обвиняемых и свидетелей» и «акт, протокол судебного опроса», пропись и припись — «подтвердительная запись дьяка на указе, грамоте», выпись — «извлечение из более обширного акта», сказка — «объяснение, дача показаний», явка — «устное или письменное заявление о преступлении», записка — «протоколирование, запись при допросе во время суда», справка — «сверка, получение нужных сведений», отписка — «докладная записка представителя местной власти, направленная в высшую инстанцию», челобитная — «письменное прошение, жалоба», пожилое — «плата за пользование двором», тягль — «пошлина», ищеа — «истец», недельщикъ — «судебный чиновник, пристав», целовальникъ — «целовавший крест, присягавший» и очень многие другие (11, 28).

Некоторые слова в деловой речи получают новые значения, не свойственные им за ее пределами. Так, глагол вылѣзти в Русской Правде несколько раз употребляется в значении «явиться в качестве свидетеля»: «Оже выбьють зубъ... а люди вылѣзуть. то. 12 грвнѣ продаже [т. е. 12 гривен штрафа]» (Пространная редакция). Слово дело, имевшее значение «деятельность, поступок» и другие, в юридических памятниках с XIV в. начинает употребляться в значении «спор, тяжба, судебный процесс»: «И в розбое, и в поличномъ, и в татбѣ, и во всякихъ дѣлехъ вѣдаетъ самъ Петръ митрополитъ единъ, или кому прикажетъ» («Ярлык хана Узбека митрополиту Петру», 1315 г.); слово бумага в деловой речи XVI в. получило значение «документ, акт» (в других памятниках оно употреблялось с XV в. в значениях «хлопчатобумажная ткань» и «материал для письма»); слово черный , употреблявшееся со значением цвета, в документах XVII в. отмечено со значением «черновой» (например, черная челобитная ) (52, стр. 182) и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: