Владимир Алпатов - Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики

- Название:Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:9785961450842

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алпатов - Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики краткое содержание

Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

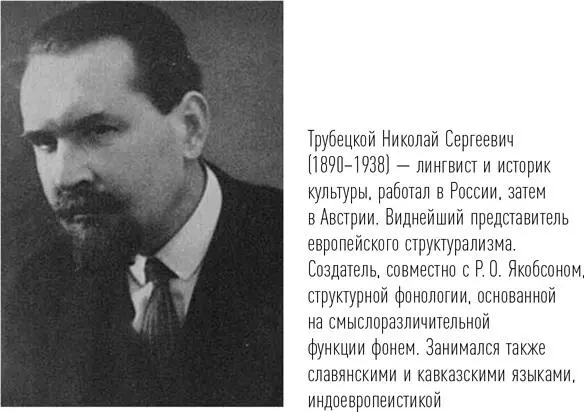

Следующий шаг в развитии фонологии был сделан в 1920-е гг. Николаем Феофановичем Яковлевым (1892–1974), Николаем Сергеевичем Трубецким (1890–1938) и уже упоминавшимся Якобсоном, окончательные формулировки были предложены Трубецким в его знаменитой книге «Основы фонологии», вышедшей посмертно (1939). Все трое учились в Московском университете и дружили со студенческих лет, но потом судьба их развела: Трубецкой и Якобсон эмигрировали, а Яковлев остался в СССР, однако их научные взгляды были близки. Эти ученые сохранили разграничение фонетики и фонологии и понятие фонемы. Однако они отказались от психического понимания фонемы, поскольку оно субъективно и не дает критериев для процедур выделения фонем. Ими (впервые Яковлевым в 1923 г.) было сформулировано понятие фонемы как смыслоразличительной единицы. Трубецкой писал: «Слова по необходимости состоят из комбинаций различительных элементов…. При этом, однако, допустимы не все мыслимые комбинации различительных элементов. Комбинации подчиняются определенным правилам, которые формулируются по-разному для каждого языка. Фонология должна исследовать, какие звуковые различия в данном языке связаны со смысловыми различиями, каковы соотношения различительных элементов… и по каким правилам они сочетаются друг с другом в словах». Он указывал, что «ни один звук не может рассматриваться просто как фонема. Поскольку каждый такой звук содержит, кроме прочих признаков, также и фонологически существенные признаки определенной фонемы, его можно рассматривать как реализацию этой фонемы. Фонемы реализуются в звуках речи». Наряду с главной — смыслоразличительной — функцией фонемы Трубецкой выделял еще две: одна из них выделяет вершину слова (в русском языке ударные гласные отличаются от безударных), другая указывает на границы слов (в русском языке на конце слова не противопоставлены звонкие и глухие согласные, различаемые в ряде других позиций).

Наряду с Пражской школой, в которую входили Трубецкой и Якобсон, большой вклад в развитие фонологии внесли и другие лингвистические школы, среди которых надо особо отметить две. Это Московская фонологическая школа, близкая по подходам к Пражской (В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов, А. А. Реформатский, Р. И. Аванесов), и дескриптивная лингвистика в США, наиболее детально разработавшая процедуры выделения и отождествления фонем (Л. Блумфилд, Б. Блок, Дж. Трейджер и др.). Расцвет обеих школ пришелся на 1930–1950-е гг.

При частных различиях школ и направлений многое в методике «классической» фонологии первой половины ХХ в. было общим. Прежде всего, фонологический анализ сводился к двум процедурам: сегментации — делению текста на фонемы, отграничению фонемы от сочетания фонем — и дистрибуционному анализу — объединению множества звуков в единую фонему. Термины «сегментация» и «дистрибуционный анализ» были свойственны дескриптивной лингвистике, но аналогичные процедуры были и в пражской, и в московской фонологии.

Рассмотрим вторую из этих процедур, которой обычно уделялось наибольшее внимание. Самый наглядный способ разграничить фонемы — подбор минимальных пар, в которых слова или морфемы различаются одним звуком, выступающим в функции различителя смысла, ср.: дом — ком — лом — пом. — ром — сом — том (можно добавить и редкие слова вроде жом или ном ). Очевидно, что здесь выделяются разные фонемы.

Однако минимальные пары — достаточный, но не необходимый признак различения фонем. Важно выделить позицию фонемы (в начале слова, внутри слова, перед гласным, после звонкого согласного и т.д.) и ее окружение, то есть допустимую для данного языка совокупность соседствующих звуков. Если два звука в одном и том же окружении различают смысл слов (минимальные пары — частный случай этого), то мы имеем дело с разными фонемами. Если они в одинаковом окружении не меняют смысла слова, то это варианты одной фонемы. Скажем, в русском языке фонема р может произноситься по-разному: кто-то картавит, кто-то грассирует, кто-то произносит «обычный» звук, но на смыслоразличение это не влияет. И если два звука, имеющие некоторое фонетическое сходство, не могут встретиться в одной позиции (дополнительная дистрибуция, по терминологии дескриптивистов), то они могут рассматриваться как варианты одной фонемы. Особенно важно такое отождествление, если эти два звука заменяются друг на друга автоматически в зависимости от позиции в одной и той же морфеме. Например, в японском языке звук т перед у автоматически меняется на ц : мат-анай «не ждет», но мац-у «ждет», стало быть, в этом языке эти звуки могут рассматриваться как варианты одной фонемы.

Система фонем специфична для каждого языка. В русском языке те же т и ц — безусловные фонемы ( тело — цело ). С другой стороны, в русских словах этот и эти первые звуки произносятся несколько по-разному: лингвисты говорят, что здесь имеются соответственно открытое э и закрытое э . Но во французском языке более или менее схожие звуки различают смысл: est (слово из одного открытого звука) «есть» — et (слово из одного закрытого звука) «и»; следовательно, они принадлежат к разным фонемам. Во многих языках мира, например в тюркских, звуки, сходные с русскими и и ы , представляют разные фонемы. В русском же языке эти достаточно разные звуки распределены по позициям: и после мягких согласных, после гласных и в начале слова, ы после твердых согласных. Поэтому ряд лингвистов рассматривал их как варианты одной и той же фонемы (эта точка зрения, правда, не была общепринятой: некоторые фонологи исходили из того, что звуковые различия здесь слишком велики).

Но последний пример связан еще с одной трудностью. Если распределение русских и и ы в позиции после согласных очень жестко, то в начале слова мы можем произнести не только и , но и ы , что может быть использовано для смыслоразличения. В третьем издании Большой советской энциклопедии имеется пять слов, начинающихся с буквы ы , из них три имени собственных. В русском языке эти слова представляют собой заимствования из корейского, якутского и кумыкского языков. Скажем, есть слово ыр — название жанра кумыкской поэзии (ср. Ир ). Считать ли эти слова «нормальными» словами русского языка? Большинство фонологов, независимо от позиции по вопросу и — ы, их игнорировали, но правильно ли это? И в японском языке т и ц были безусловными вариантами одной фонемы 60–70 лет назад, а теперь появились отдельные заимствования, нарушающие указанную выше закономерность, вроде цайтогайсуто «дух времени» из немецкого Zeit Geist. Эти слова пока также находятся на дальней периферии языка, но в истории языков часто массовые заимствования приводят к появлению новой фонемы. Так, в русском языке когда-то не было фонемы ф , хотя соответствующий звук как позиционный вариант фонемы в (например, на конце слова), видимо, существовал; но в результате многочисленных заимствований появилась особая фонема (точнее, две фонемы: твердая и мягкая): вар — фар .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: