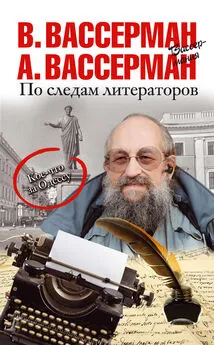

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-106691-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание

Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.

По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как и в честь Пушкина, в честь него назван город. Практически нет в Израиле города, где не было бы улицы Бялика (и улицы Жаботинского – с гордостью добавим мы). Когда в марте 1924-го года Бялик окончательно переехал в Палестину, для постройки дома ему выделили участок в Тель-Авиве на недавно проложенной улице – и тут же её назвали его именем. Участок находился рядом с главной артерией тогдашнего города – улицей Алленби [244]. По более строгой версии Дизенгоф дал торжественный приём в мэрии Тель-Авива сразу по прибытии Бялика и пообещал в ближайшее время назвать улицу его именем, что и сделал; тоже круто. Колонны, украшавшие дом, были не дорического, коринфского или ионического ордера; их капители выполнены в стиле колонн, украшавших Храм в Иерусалиме. Нужно быть очень трезвомыслящим человеком, чтобы «не свихнуться» от всего этого.

Но в Одессе всё скромнее. Улицы Бялика нет. Улице, названной в честь его его свояка – начальника Политуправления РККА Яна Борисовича Гамарника – вернули название «Семинарская» [245]. На доме № 9 по Малой Арнаутской улице, где жил Бялик, весьма небольшая мемориальная доска. В этом доме – так уж вышло – жил Дмитрий Ильич Ульянов; доска, посвящённая ему, была намного больше. Её, впрочем, давно убрали.

К дому № 9 мы идём по Гимназической до её пересечения с Малой Арнаутской, затем по самой Малой Арнаутской. В N-й раз повторим, как удобно, когда улицы располагаются чёткой прямоугольной сеткой. По дороге можем чуть приостановиться, чтобы посмотреть новый семиэтажный дом по диагонали от 5-й гимназии. С точки зрения теплотехнического аудита такие резко выделяющиеся повышенной этажностью дома энергетически невыгодны, но многие из «новостроев» явно украшают город. Здание по Гимназической, № 21 – из их числа; неназойливо воспроизведён модерн начала XX века. Для педантичных экскурсантов, любящих задавать вопросы в конце экскурсии (в стиле раздела FAQ на англоязычных сайтах), укажем архитектора – это, если верить сайту «Южная столица [246]», М. Рейнгерц [247]. С другой стороны, единственный найденный нами в Интернете связанный с Одессой архитектор Рейнгерц – Маврикий Германович [248]– относится к давней эпохе (в частности, значится как архитектор здания еврейского ремесленного училища общества «Труд» [249], что отмечено ниже – в главе 12). Вот уж, поистине – в Интернете опять кто-то неправ!

Конечно, нам нравится сплошная европейская застройка одесского центра. Но попробуем рассуждать объективно. При наличии ресурсов, желания и профессионализма можно провести правильную санацию кварталов: малоценные здания снести, построить на их месте дома с большей этажностью (в центре хватает зданий достаточной высоты), а освободившееся благодаря этому пространство отдать маленьким скверикам, детским и спортивным площадкам, даже парковкам. Но сочетание денег и профессионализма в градостроительстве – недостижимая мечта. В результате среди двух– и трёхэтажных домов в историческом центре появляются монстры типа башни «Чкалов» на Большой Арнаутской (бывшей улице Чкалова). Не спорим: она, как и большинство подобных домов, вполне симпатична сама по себе, но пока непривычна. Остаётся надеяться на поговорку «стерпится – слюбится». Верхние этажи башни, кстати, видны и с Малой Арнаутской, приведшей нас к дому Бялика.

О существовании Малой Арнаутской улицы знают все читатели «Двенадцати стульев» благодаря хрестоматийной сейчас фразе Остапа Бендера: «Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице». Интернет даёт строгое определение: «Арнауты – субэтническая группа албанцев, выделившаяся из собственно албанского этноса между 1300–1600 годами в ходе так называемых балканских миграций, вызванных нашествиями крестоносцев, ослаблением Византийской империи и вторжением турок» [250]. Но в Одессе арнаутами называли всех албанцев.

Всё же начнём разговор о Бялике (мы всё откладываем его, благоговея перед масштабом этой личности). Придётся опираться на авторитеты, поэтому в нашем рассказе о нём будет очень много цитат.

Начнём с конца. В некрологе Бялику Владислав Фелицианович Ходасевич писал: « Еврейская поэзия, начавшая бытие своё с Книги Бытия, не пресеклась и в рассеянии… Вдохновляемые идеей культурного и политического возрождения, новые поэты, как бы впервые, сознали право своё не только говорить о национальном несчастии, но и вообще взглянуть на мир собственными глазами. Слова о жизни, о Боге, о любви, о природе впервые обрели право гражданства в еврейской поэзии. Еврейская муза была как бы выведена из её тематического гетто, в котором она была обречена однообразию и провинциальности. Таким образом, преобразованное национальное сознание вывело еврейскую поэзию на простор поэзии всеобщей. Этим глубоким изменением своей жизни она всего более обязана Бялику » [251]Кстати, в том же некрологе Ходасевич привёл одно из стихотворений Бялика в переводе Жаботинского – обязательно прочтите!

Бялик скончался 1934–07–04 в Вене в 61 год; проведенная операция была плановой, казалась несложной, а Вена была одним из передовых в медицинском отношении городов – поэтому смерть стала неожиданной. Как мы уже писали, в 1933-м году Бялик выдвинут на Нобелевскую премию, но присудили её Бунину [252]. В 1934-м его тоже номинировали на Нобелевскую премию, но посмертно этими премиями (в отличие от Ленинских, о чём мы уже знаем на примере Довженко и Шукшина) не удостаивают.

Мы уже говорили, как влияют переводы на популярность литератора: Шекспир в гениальных переводах популярнее у русскоязычного читателя, чем на родном у англоязычного – для него язык Шекспира всё же устарел [253]. В восприятии же поэзии Бялика на языке оригинала есть проблемы, отмеченные знатоком его творчества Зоей Леонтьевной Копельман в послесловии к сборнику стихов и поэм, вышедшему в Иерусалиме в 1994-м году [254]: « Другая [255] преграда между поэзией Бялика и читателями возникла ещё при жизни поэта: подавляющее число его стихов написано на ашкеназском варианте иврита, а возрождённый Израиль заговорил на сефардском наречии, отличающемся главным образом местом ударения в слове. Если чётко организованные в ритмическом отношении стихи Бялика прочесть по законам сефардского наречия, они превращаются в неуклюжий, полупрозаический текст. Сам поэт знал о гибельной ловушке, уготованной ему ивритом-ашкеназитом, и начинающим поэтам настоятельно советовал выбирать только так называемый «правильный» иврит. Всё это привело к ситуации, когда Бялика учат в школе, но почти не читают дома » [256]. Так что мы – кто знакомится с поэзией Бялика по переводам Валерия Яковлевича Брюсова, Фёдора Сологуба (Фёдора Кузьмича Тетерникова) и, главным образом, Владимира Евгеньевича Жаботинского – находимся в преимущественном положении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: