Татьяна Грудкина - 100 великих мастеров прозы

- Название:100 великих мастеров прозы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1577-1,978-5-4444-8051-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Грудкина - 100 великих мастеров прозы краткое содержание

100 великих мастеров прозы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Создание романа продолжалось три года и восемь месяцев, и наконец, «29 января 1947 года, утром, я написал последние строки „Доктора Фаустуса“ – ту тихую, проникновенную молитву Цейтблома за друга и отечество, которая уже давно мне слышалась», – записал Манн в 1949 году. Мысли об отечестве, судьбах культуры не покидали писателя. В этом же году он совершил поездку в Германию, выступал на гетевских торжествах, но радость возвращения в Европу омрачилась самоубийством сына Клауса и смертью младшего брата Виктора. В 1950 году Манн потерял и старшего брата Генриха.

1951 год был ознаменован появлением романа «Избранник», написанного на сюжет средневековой легенды «О добром грешнике». За год до смерти Манн закончил первую часть начатого еще в 1910 году романа «Признания авантюриста Феликса Круля» (1954), который завоевал популярность благодаря соединению сюжетной занимательности с множеством комедийных ситуаций, а также свойственной писателю глубине социальной и философской проблематики. В 1952 году Манн окончательно вернулся в Европу и последние годы своей жизни провел в Цюрихе, где 12 августа 1955 года окончился его земной путь.

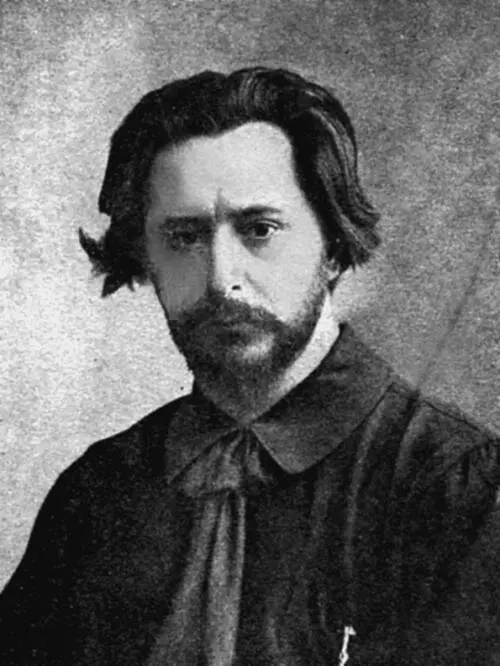

Леонид Николаевич Андреев

( 1871 – 1919 )

Подводя итоги уходящего, XIX столетия, Л. Н. Толстой считал, что лист литературы этого века уже исписан и его «надо перевернуть или достать второй». В числе тех, кто представляет новое искусство, Толстой отметил Андреева, хотя и упрекнет его в мрачности и «непростоте». А. П. Чехов оказался более прозорливым, указав, что к андреевской сложности «рано или поздно публика привыкнет и это будет большое имя». Так и случилось.

Родился Леонид Андреев 9 (21) августа 1871 года в городе Орле. Отец будущего прозаика, внебрачный сын орловского помещика, служил землемером; мать принадлежала к незнатному и небогатому дворянскому роду. До одиннадцати лет Леонид обучался дома. В 1882 году его отдали в Орловскую гимназию, где он, по собственному признанию, учился «скверно». Все свободное время подросток проводил с книгой, запоем читал русскую и зарубежную классику. В юношеские годы он серьезно увлекся философией, прежде всего трудами А. Шопенгауэра, учение которого впоследствии нашло отражение в ряде его произведений.

В 1891 году Андреев поступил в Петербургский университет на юридический факультет, но вскоре из-за материального положения перевелся в Московский университет, где за него платило благотворительное Общество пособия нуждающимся учащимся. Помощь из дома была крайне мала, и Андреев, как и многие студенты, становится репетитором и, поскольку у него были явно выраженные художественные способности, подрабатывает изготовлением на заказ портретов для небогатых обывателей.

По окончании учебы в 1897 году Андреев получает место помощника присяжного поверенного (адвоката) и сам выступает в суде как защитник. Тогда же он начинает активно сотрудничать с прессой, специализируясь в области судебных репортажей. Мало-помалу журналистика становится его основным занятием, и уже в 1901 году он заведует беллетристическим отделом московской газеты «Курьер». Андреев и сам выступает с рассказами, исполненными сочувствия «униженным и оскорбленным». Таковы лучшие его рассказы начального периода, исполненные в духе традиционного реализма, – «Бергамот и Гараська» (1898), «Петька на даче» и «Ангелочек» (оба 1899).

Вместе с тем довольно скоро у Андреева вырабатывается собственное видение мира в отвлеченно-аллегорических образах, роднящее его с поэтикой символизма.

Значительным событием в жизни начинающего писателя становится знакомство с Горьким, который по достоинству оценил талант Андреева и привлек его к сотрудничеству в «Журнале для всех» и «Жизни» – изданиях, имевших демократическое направление. Сильное влияние Горького на развитие своего мировоззрения Андреев всегда признавал, несмотря на то что после событий 1905 года между ними начинается расхождение по коренным политическим вопросам, с годами все обостряющееся.

В произведениях начала XX столетия у Андреева отчетливо проявляются бунтарские мотивы, впрочем присущие тогда не только ему одному. В рассказе «Жизнь Василия Фивейского» (1904), фабула которого восходит к библейской легенде о многострадальном Иове, страдания, выпавшие на долю священника, приводят его не к примирению с волей Божией, а к открытому бунту против Него. А в нашумевшей повести «Бездна» (1902) человек изображается не только как пленник внешних обстоятельств, но, прежде всего, как раб собственных низменных инстинктов. По мысли автора, гнусные преступления героев этой повести есть не единичный случай, их действия символизируют моральное неблагополучие всего современного общества.

Откликом на события русско-японской войны, привлекшим к Андрееву внимание читателей и критики, был рассказ «Красный смех» (1905), исполненный антивоенного пафоса. Однако в рассказе нет изображения каких-либо эпизодов кровавой бойни, а возникает иррациональный в своей сущности образ Красного смеха, порожденный болезненной фантазией героя. Андреев гиперболизирует факты, стремясь изобразить безумие войны как таковой. В таком подходе к пониманию реальности писатель вдохновляется опытом испанского художника Ф. Гойи, создавшего гиперболизированно-гротескные сцены жизни Испании начала XIX века.

Андреев становится модным писателем: его фотографии выставляются в витринах магазинов, его приглашают на все торжества и юбилеи, критики вспоминают об Андрееве по самым разным поводам.

Политические взгляды писателя в эту пору не отличаются какой-либо оригинальностью. Он, как и большинство его современников, жаждет социальных перемен, которые последуют за революцией. А «в итоге, уверен Андреев, будет хорошо – это несомненно». Вера в то, что именно партия большевиков приближает светлое будущее, толкает писателя на ряд поступков. Он дает согласие на сотрудничество с большевистской газетой «Борьба», предоставляет свою квартиру для подпольного заседания ЦК РСДРП, а в повести «Губернатор» (1906) оправдывает антиправительственный террор как важнейшее средство улучшения общественного устройства и проявление нравственного закона возмездия тем, кто сеет зло. В драме «К звездам» (1906) прославляет подвиг, совершаемый индивидуумом во имя общего блага.

В то же время, годом ранее, в рассказе «Так было» писатель рассматривает и иной аспект морали масс, поднявшихся на борьбу с деспотизмом. Чистый пламень восстания тонет в кровавой смуте, где все становятся врагами. Все внимательнее всматривается Андреев в темные стороны человеческой психики, отмечая, что во всей мировой истории взлеты мятежного духа сменяются постыдными падениями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: