Михаил Панов - И все-таки она хорошая!

- Название:И все-таки она хорошая!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Панов - И все-таки она хорошая! краткое содержание

И все-таки она хорошая! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Горы из порошинок

Оdфогdафия пdедельно упdощает чтение, делает его быстdым и легким. Поэтому она и заслуживает благодаdность всех читающих.

Делает чтение быстdым… Если пdодолжительность жизни оценивать по тому, сколько человек пеdежил, изведал, пеdечувствовал, узнал, пdодумал, то у жителей Какогdафополя жизнь окажется коdоче, чем у нас с вами — независимо даже от того, хоdоши или плохи их вdачи. Много лишних часов, дней и — в конце концов — недель съедало бы у нас медленное, затdудненное чтение, если бы мы отказались от оdфогdафии.

Эта затdудненность постоянна и устойчива — вот в чем ее зло. Тdудность чтения каждого слова возdастает, может быть, и немного. На слово пdиходится всего какая-нибудь поdошинка этого утяжеления. Но слово за словом, стdока за стdокой, стdаница за стdаницей, том за томом — и из этих поdошинок выdастают гоdы.

Вы заметили, конечно: вот уже целая страница напечатана плохо, с перевернутой буквой р. Читать неприятно, будто кто-то все время дергает за рукав или толкает. Все время отрывает от содержания, от того, над чем надо думать. Представьте, захотели вы перечитать «Евгения Онегина», взяли книгу — в ней с начала до конца буква р стоит дыбором. Страница за страницей. Удовольствие от чтения было бы, думаю, отравлено. Не дочитав, вы закрыли бы книгу.

В Какографополе вас все время отвлекают от смысла написанного, непрестанно дергают за рукав — на каждой букве.

Орфография, следовательно, не только помогает быстрее читать, она позволяет сосредоточиться на содержании; позволяет читать, не замечая, как написан текст. Не будь орфографии, мы все время бы разглядывали одежду слова, не замечая самого слова.

О малограмотных

А как же малограмотные? Знать не хотят орфографии, а живут припеваючи. Никаких они затруднений не испытывают от своей малограмотности. Не так ли?

Это напраслина. Малограмотные — вовсе не какографопольцы, не люди, отказавшиеся, от правописания. Напротив, они очень хотят писать по правилам. Я бы даже так и определил эту группу людей: малограмотные — те, кто изо всех сил стремится писать по правилам (о грамотных ведь так не скажешь).

Беда их в том, что они не знают, когда какое правило применить.

У малограмотных могут встретиться такие ошибки: здесь лежит брускогое олого (вместо брусковое олово). Сочетание букв ого у нас действительно в некоторых случаях читается как ово: злого, того, ожидаемого. Малограмотный это заметил, только не понял, в каких именно случаях надо так писать. И применил правило не там, где следует [17] Д. Н. Ушаков рассказывает, что одна девочка как-то спросила его: «Как пишется слово рисовать»?» и написала: рисоватъ и рисаготъ. Сравните прежние написания: слепаго, толстого и т. д. (Д. Н. Ушаков. Русское правописание, М., 1911, стр. 67).

.

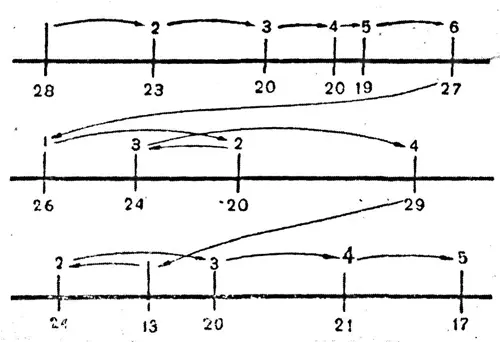

Схема движения глаз хорошего чтеца: горизонтальные линии обозначают строки текста; вертикальные черточки — места строк, которые фиксируются глазами; стрелки — направление движения глаз; цифры внизу черточек — время фиксации в сотых долях секунды; цифры вверху черточек — порядковый номер фиксации на данной строке. Так, например, вторая строка обозначает, что было сделано четыре фиксации. После второй фиксации было возвратное движение глаз.

Такие ошибки показывают, что малограмотные стремятся писать как все, орфографично, по правилам, только не всегда знают, как это сделать. Им можно сказать с упреком:

Опять ударил ты не в те,

Не в те колокола,

но стремление-то у них было ударить в нужный колокол: использовать верное правило.

Они живут на окраинах Орфографополя, они вовсе не жители города без правописания… [18] В Какографополе как раз не существовало малограмотных, именно потому, что не было орфографии. (Очевидно, самое название Какографополь — «город, где пишут с ошибками»— было дано соседями. Это у них орфография противопоставлялась какографии).

Кроме того, надо помнить вот о чем: хотя сами они пишут с ошибками, но читают ведь орфографические тексты (книги, журналы). Значит, пользуются благами орфографии. Поэтому и благоденствуют.

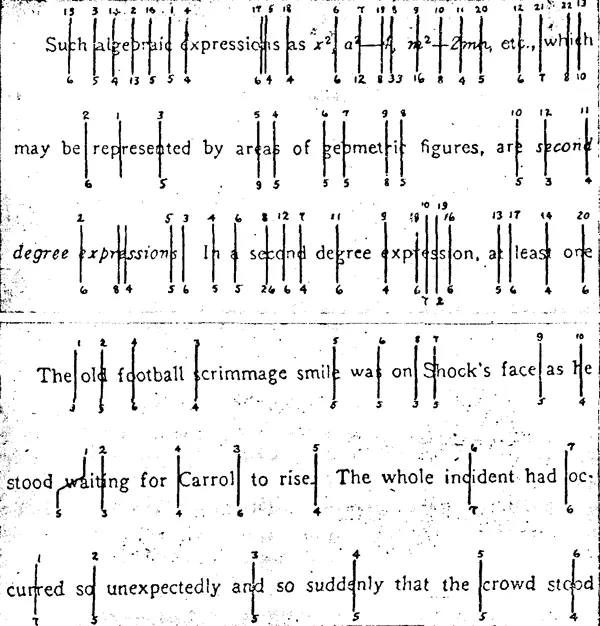

Зависимость процесса чтения от характера материала (по Джеду и Бесееллу). Верхние три строки — математический текст, нижние — легкий прозаический текст; вертикальные черточки обозначают те места строк, которые фиксируются глазами; цифры вверху черточек рядковый номер фиксации на данной строке; цифры внизу черточек длительность фиксации в 1/25 доли секунды.

Желанные ошибки

Ну, а как же раньше обходились без орфографии? Например, в древней Руси. И культура была высокая, и грамотеев немало. Но и в помине не было орфографических словарей, консультаций знатоков письма, комиссий по правописанию…

Орфографическая традиция существовала и в древней Руси, и еще какая прочная. Приведу один пример.

Все говорящие по-русски делятся на две группы: окальщики и акальщики. Москвичи, ленинградцы, куряне, орловцы, все жители юга и средней полосы России акают: слова порю и парю, сома (от слова сом) и сама, умолятъ и умалятъ они произносят одинаково. Безударные а и о у них не различаются: вместо того и другого одинаково произносится [а]. И это во всех словах. Недаром кое-где акальщиков дразнят: С Масквы, с пасада, с калашнава ряда.

Дразнят, конечно, окальщики; сами они произносят: С Москвы, с посада, с колашново ряда… Такое окающее произношение обычно для севера нашей страны.

Окать — это значит различать о и а даже в безударных слогах. Иногда неверно думают, что окать — это значит «говорить все на о». Совсем не так. Окальщик по-разному произнесет сама и сома: в одном слове будет предударное [а], в другом [о]. На юге поют:

Синий клевер я касила,

Наливную жала рожь.

Я за то тебя любила —

Ты характерам харош.

На севере эту же частушку пропоют так:

Синий клевер я косила,

Наливную жала рожь.

Я за то тебя любила,

Что характером хорош.

Безударное [о] не превращают на севере в [а].

Сейчас верх берет аканье: оно стало признаком литературного языка. Но так было не всегда. Аканье гораздо моложе оканья, когда-то на Руси безраздельно господствовало окающее произношение.

Когда же впервые появилось аканье: в XIII, XIV, XV веке? Как это определить?

Предположим, кто-то захотел узнать, окают или акают в деревне Сапино (Горьковской области). Вообще-то в этой местности окают: ну, а как в этой именно деревне? Съездить в деревню по каким-то причинам нельзя. Остается вот что: попросить, чтобы прислали тетради школьников из этой деревни. И вот читаем: трова (вместо трава), долеко (вместо далеко)… Как вы думаете, акают или окают в этой деревне?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: