Михаил Панов - И все-таки она хорошая!

- Название:И все-таки она хорошая!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Панов - И все-таки она хорошая! краткое содержание

И все-таки она хорошая! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Взглянув на вошедшего поручика, франт вытаращил глаза, разинул рот. Удивленный Строкачев сделал шаг назад… Во франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого он не далее как сегодня утром распекал в канцелярии за безграмотно написанную бумагу, за то что слово «капуста» он паписал так: «копусста».

Франтоватый вид этого жалкого писаря удивил Стрекачева; а удивляться было нечего. Склонность к франтовству видна в самой безграмотности Филенкова: он ведь ухитрился превратить простецкую капусту в изысканную… копуссту. Возможно, он так и произносил: с [о] безударным и с долгим [сс]. По образцу таких слов, как колосс, прогресс, процесс, компромисс … [24] В нашей печати слово ас, заимствованное из немецкого языка (немецкое as «летчик высшего класса»), стали писать с двумя сс. Тоже, очевидно, «для ради красоты». Следует писать ас.

Чехов использовал отступление от орфографии для характеристики героя рассказа; орфографическая неправильность в руках мастера оказалась художественно выразительной.

Александр Архангельский, пародируя стихи одного малоталантливого поэта, писал так:

Мне снится, снится, снится,

Мне снится чюдный сон —

Шикарная девица

Евангельских времен.

Мой помутился разум,

И я, впадая в транс,

Спел под гармонь с экстазом

Чювствительный романс.

Любовь пронзает пятки.

Я страстью весь вскипел.

Братишечка! Ребятки!

Я прямо опюпел!

В последних изданиях «исправили», печатают:

Мне спится чудный сон… — и т. д.

Очень жаль, что так поправили. Сергей Волконский метко характеризовал некоторые типы манерного произношения:

У нас есть трагически-бытовой тон на ы: «А ты, быярин, зныешь ли…» Этот весь в гортани. А то есть тон элегантной непринужденности — на э: «Здрэвствуйте, дэрэгой Ивэн Иванович…» Этот говор весь в челюстях. Есть тон барышни-жеманницы — на у: «Ну чту это такуе…» Этот весь на губах [25] С. Волконский. Выразительное слово. СПб., 1913, стр. 55.

.

В рассказе Чехова одна из героинь говорит «У нас в Пютюрбюрге»…

Буква ю означает ведь звук [у] (после мягких согласных). Этот звук требует сильного округления губ. Чеховская дама говорит жеманно, губы округлены и вытянуты в дудочку…

Вот и у Архангельского «чюдный сон» передает такое жеманно-«элегантное» сюсюканье: буква ю здесь показывает нарочитость и подчеркнутость произношения, его деланность [26] Вообще ю, как вы знаете, обозначает [у] после мягких согласных: коню = коньу, позволю = позвольу. Но [ч] всегда мягкое, твердого в русском языке не бывает. Значит, мягкость его обозначать нет необходимости, сама буква ч ее показывает. Поэтому и не пишется никогда чю, а только чу. Если же написано чю, то мягкость обозначена дважды: и буквой ч, и буквой ю. Это может создавать впечатление особой нарочитости, манерности.

.

Мальчик был прав, предполагая, что иногда можно писать букву ю в словах, например, чудо, чудесный. Но только тогда, когда это художественно оправдано.

Академик Л. В. Щерба говорил: «Правила существуют для того, чтобы их с умом можно было нарушать». Форма этого высказывания парадоксальна, но мысль верна и глубока. Если существует строгая норма — например, орфографическая, если она неуклонно выполняется, то продуманные и обоснованные отступления от нее сразу будут замечены и по достоинству оценены читателем (как средство выразительности, как художественный прием). Напротив, когда в письме разнобой, то невозможна и игра на отступлениях от нормы. Как можно увидеть узор на стене, если вся стена в пятнах, выбоинах и подтеках?

Мы с вами, читатель, пришли к таким выводам. Орфография — полезная, необходимая вещь, она помогает быстро, легко читать и без помех усваивать содержание прочитанного. Понятно, что орфографические требования от одной эпохи к другой становятся все строже и строже. Этому не противоречит, напротив, — с этим связано, — что в исключительных случаях от орфографических написаний можно отступать. Но эти отступления должны быть мотивированы и целесообразны.

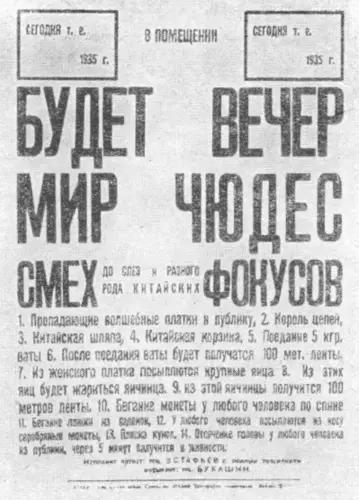

Такая афиша была расклеена в одном из городов в 30-е годы. Вот здесь уже никак нельзя оправдать и простить эти орфографические чюдеса!

Глава 2. Что слышу, то пишу

Соблазны звукового письма

Орфография нужна; но какая орфография?

Очень много у нас сторонников фонетического (звукового) правописания. Его принцип несложен: надо писать по произношению. Как будто и впрямь неплохо; отчего не попробовать!

Пусть каждая буква обозначает один единственный звук; каждый звук передается только одной буквой. Стоит нарушить это простое соотношение, и сразу же начнутся затруднения — или для пишущего, или для читающего.

Почему, например, буква ъ превратилась в пугало для русских школяров? Потому что в русском алфавите до 1918 года две буквы — е и Ъ — обозначали один и тот же звук. Взаимно однозначное соответствие было нарушено, и это очень затрудняло пишущих..

Или другой случай: один и тот же звук [в] изображается то буквой в (так в большинстве случаев), то буквой г, например, в окончаниях слов: нового, его, или в словах сегодня, итого, сеголетка (забавное словечко, придуманное ихтиологами: так они называют рыб, выклюнувшихся в этом, текущем году). Снова нарушено правило взаимнооднозначного соответствия между буквой и звуком; поэтому и возможны ошибки: севодня, с одной стороны, иа-рисогоно — с другой. Если буква в будет обозначать только

40

звук [в], а буква г — всегда звук [г], то никакой путаницы не будет. Так рассуждают сторонники фонетической орфографии.

Эта орфография основана на одном-единственном правиле: что произношу, то и пишу. Или по-другому: что слышу, то пишу. Ничего более легкого не придумать; а значит, и нет лучшей орфографии.

Многие так думают. Боюсь, что и вы, читатель, сочувствуете этим взглядам. А ведь на самом деле нет ничего труднее и мучительнее фонетической орфографии. Мы бы страдали от нее, когда писали; она мучила бы нас при чтении.

Я учу вас диссимилятивно якать

Достоинство орфографии в том, что она одна для всех. Только тогда она позволяет в привычных сочетаниях букв легко и просто узнавать слова. А все ли мы говорим одинаково? Если одинаково, то фонетическая орфография хороша. А если нет… Надо это выяснить.

Существует образцовое русское произношение. Его называют литературным. Но владеют им далеко не все [27] Смотрите описание этого произношения в книге Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение» (издания 1954 и 1958 гг.).

. В наше время литературное произношение господствует только в городах (где больше, где меньше). Оно проникает и в деревню, все сильнее и сильнее — но еще не одержало там победу. Это дело будущего.

Интервал:

Закладка: