Array Коллектив авторов - Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие

- Название:Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Флинта»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0800-2, 978-5-02-034767-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие краткое содержание

Для преподавателей, интересующихся лингводидактическими проблемами обучения технике перевода, вопросами развития навыков и умений всех форм специального перевода.

Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На последнем этапе (9 семестр) будущие специалисты имеют тренировку в синхронном переводе.

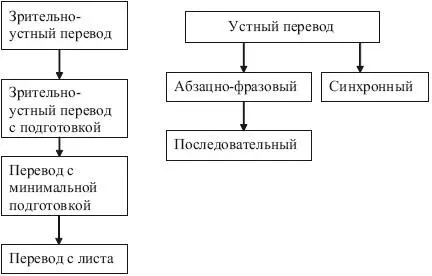

На протяжении всех трех лет обучения курсанты тренируются в зрительно-устном переводе. На III курсе – это зрительно-устный перевод с предварительной подготовкой, на IV курсе – это зрительно-устный перевод с минимальной подготовкой (5-10 минут), и на V курсе – это перевод с листа.

Упражнения, способствующие развитию навыков устных видов перевода, даются в системе. Прежде чем перейти к описанию упражнений, разберем особенности процесса устного перевода, которые состоят в следующем: воспринять на слух и понять текст подлинника, запомнить его, совершить в сложных условиях скачок из сферы мышления на одном языке в область другого языка, воспроизвести оригинал в устной форме на другом языке. Процесс этот может иметь некоторые разновидности:

1) если восприятие осуществляется одновременно с воспроизведением, то мы имеем дело с синхронным переводом;

2) если восприятие предшествует воспроизведению, то мы имеем дело с последовательным переводом. Последовательный перевод по предложениям или абзацам именуется абзацно-фразовым. Последовательный перевод текста большого объема (до 5 минут звучания) является собственно последовательным переводом.

Зрительно-устный перевод отличается от устного перевода тем, что восприятие текста оригинала здесь зрительное, а не слуховое. В зрительно-устном переводе с подготовкой восприятие это может быть многоразовым, в переводе с листа – одноразовым. Последний проходит в условиях одноразового восприятия и одновременного, т. е. синхронного воспроизведения.

Таковы, вкратце, характеристики устных форм перевода. Схематически можно так представить устные формы перевода.

Зрительно-устный перевод

Устный пер евод

Зрительно-устный перевод с подготовкой

Перевод с минимальной подготовкой

Абзацно-фразовый

Синхронный

Последовательный

Перевод с листа

Из схемы видно, что конечными навыками являются перевод с листа, последовательный и синхронный перевод.

Зрительно-устный перевод с подготовкой, зрительно-устный перевод с минимальной подготовкой и абзацно-фразовый перевод – это ступени овладения конечными навыками.

Курс обучения переводу необходимо построить таким образом, чтобы, идя от простого к сложному, подвести тем самым курсантов к наиболее трудным видам перевода, когда они смогут использовать комплекс полученных знаний и отработанных умений. Овладение навыками – это результат многократных, систематических и целенаправленных повторений, которые находят свое выражение в разнообразных упражнениях. Разнообразие упражнений – непременное условие успеха в работе, т. к. однообразие ведет к потере интереса, что неизбежно, если занятия по переводу строятся монотонно и скучно. Разнообразие должно заключаться не только в видах упражнений и приемах работ, но и в постепенном усложнении действий и самого материала упражнений.

Кратковременность и неповторяемость слуховой рецепции предъявляют особое требование к памяти переводчика. Это требование возрастает при необходимости переводить большие отрезки текста. Поэтому методика обучения переводу на слух не может не учитывать ряда особенностей такого сложного механизма, как память.

В процессе обучения переводу на слух следует предусмотреть мнемическую направленность как на полное, точное, так и на выборочное запоминание. Не нужно форсировать развитие сразу всех видов запоминания. Так, на первых занятиях по устному переводу не следует требовать от обучаемых запоминания всех деталей прослушанного текста. Стремление удержать в памяти все детали, форму выражения мысли в подлиннике часто приводит к недопониманию общего смысла содержания. Поэтому на первых занятиях установка на запоминание должна формулироваться так:

Кто? Что сделал?

Следующее занятие должно быть сложнее:

Кто? Что сделал? Когда? Где? Почему?

Текст, содержащий не более 40–50 слов, обычно запоминается без вспомогательных записей. Текст большего объема, перегруженный прецизионными словами, требует письменных заметок, используемых в качестве опорных пунктов памяти.

Для целостного запоминания очень важным является умение схватить и удержать в памяти основную нить изложения, так как остальной материал без особых усилий с ним свяжется.

В переводе на слух особенно важно производить в процессе рецепции и усвоения текста нечто вроде микрореферирования. Материал, превышающий по объему 50–60 слов, редко поддается целостному запоминанию при однократном прослушивании. Курсант должен осуществить смысловую группировку текста с записью слов, служащих опорными пунктами памяти. Нужно научить курсанта записывать то основное звено, которое лучше всего может потянуть за собой остальную цепочку слов. Здесь не может быть готовых рецептов. Каждый должен найти для себя наиболее удобную форму записи. Важно, чтобы эти записи включали в себя возможно более полное содержание. В большинстве случаев роль таких опорных пунктов памяти лучше всего играют существительные конкретные. Фиксировать нужно также числительные, имена собственные (особенно незнакомые), географические названия. Следует обратить внимание курсанта на трудность запоминания наречий. Поэтому их лучше записывать. Формы записи могут быть произвольными. Главное в том, чтобы они отвечали своему назначению – служить опорными пунктами памяти. Микрореферирование лучше начать с материала на русском языке. Через несколько уроков можно перейти на микрореферирование иностранного текста на русском языке и лишь затем русского текста на английском языке.

Практика перевода показывает, что переводчик испытывает значительные трудности при слушании иностранного текста, когда в этом тексте есть большое количество прецизионных слов: числительных, имен собственных, географических названий и некоторых других категорий слов, например, дат. В этом случае ему помогают записи, которые необходимо научиться делать без излишней спешки и как можно полнее. С этой целью в начале каждого урока 10 минут отводятся на упражнение в скоростной записи прецизионных слов. Десятиминутный комплекс включает сначала 10 трех– или четырехзначных числительных, далее 10 пяти– или шестизначных чисел, 10 фамилий известных политических деятелей или просто неизвестных иностранных фамилий, 20 географических названий, 10 дат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: