Джон Лайонз - Введение в теоретическую лингвистику

- Название:Введение в теоретическую лингвистику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Лайонз - Введение в теоретическую лингвистику краткое содержание

Книга известного английского ученого Джона Лайонза «Введение в теоретическую лингвистику» дает широкую картину основных направлений, бытующих в современной науке о языке, а также знакомит читателя с основными проблемами языкознания. При этом автор учитывает как положения традиционной лингвистики, так и новейшие теоретические идеи.

Книга Джона Лайонза представляет интерес для лингвистов всех профилей, а также для специалистов по психологии, социологии, вычислительной математике и другим наукам. Она может быть использована в качестве учебного пособия для филологических факультетов университетов и педагогических вузов.

Перевод с английского языка под редакцией и с предисловием В. А. ЗВЕГИНЦЕВА

Переводы: Н. Н. ПЕРЦОВОЙ (глава 1), Т. В. БУЛЫГИНОЙ (главы 2—6), Б. Ю. ГОРОДЕЦКОГО (главы 7—10 и примечания).

Введение в теоретическую лингвистику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

8.2.6. «ИДЕАЛЬНАЯ» ЭРГАТИВНАЯ СИСТЕМА

Но разграничение между «агентивностью» и «не-агентивностью» может быть проведено, по крайней мере в «понятийных» терминах, и в случае одноместных глаголов. Рассмотрим предложение типа John flew through the air 'Джон пролетел по воздуху'. Оно может быть ответом на любой из двух подразумеваемых вопросов: (i) «Что сделал Джон?» или (ii) «Что случилось с Джоном?». Если оно отвечает на (i), то John — «агенс» (он мог лететь, например, на самолете); если оно отвечает на (ii), то John не рассматривается как «агенс» (его, может быть, перебросил через комнату кто-то другой). Некоторые непереходные глаголы в английском языке вряд ли допускают «агентивную» интерпретацию; ср. John died 'Джон умер'. Другие, наоборот, вряд ли допускают «не-агентивную» интерпретацию одушевленного имени; ср. John jumped from the roof 'Джон прыгнул с крыши'. А для третьих предпочтительной является либо «агентивная», либо «не-агентивная» интерпретация с одушевленными именами, хотя другая, менее обычная интерпретация также является допустимой в определенных обстоятельствах. Например, для John fell 'Джон упал', вероятно, более обычным является «не-агентивная» интерпретация этого предложения; но возможна, конечно, и другая интерпретация. Напротив, для The chimney fell 'Труба упала' (при неодушевленном субъекте) «не-агентивная» интерпретация является обязательной.

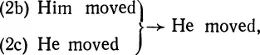

На основе «понятийного» разграничения между «агентивностью» и «не-агентивностью» (применимого только к одушевленным именам) мы можем построить теоретически «идеальную» систему для одноместных и двухместных глаголов, как это показано на следующих примерах «предложений» (в которых he стоит вместо «агентивного», a him — вместо «не-агентивного» одушевленного имени; N3: здесь приводятся не предложения английского языка, а псевдоанглийские репрезентации «идеального» множества противопоставлений):

(la) It moved

(2b) Him moved

(2c) He moved

(3a) He moved it

(3b) He moved him.

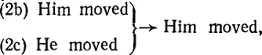

Если мы сравним их с четырьмя английскими предложениями, приведенными в § 8.2.5, то увидим, что единственное различие (с точки зрения дистрибуции рассматриваемых падежей) заключается в расчленении первоначального (2а) на (2b) и (2с). Это отражает принципиальную возможность «не-агентивной» и «агентивной» интерпретации предложения типа (2) John moved 'Джон двигался' (§ 8.2.3). Эта теоретически «идеальная» система не реализуется ни в английском, ни в каком-либо другом индоевропейском языке. Не реализуется она и в языках, где традиционно отмечается наличие эргативной конструкции. Заметим, однако, что либо английскую, либо эскимосскую систему легко получить в результате «слияния» (2b) и (2с). Если «слияние» происходит в одном направлении:

в результате получается (с точки зрения категории падежа) типично индоевропейская система субъекта мужского и женского рода при непереходном глаголе. Если же осуществить «слияние» в обратном направлении:

то в результате мы получим эргативную конструкцию, характерную для эскимосского и многих других языков.

8.2.7. ПЕРЕХОДНОСТЬ И ОДУШЕВЛЕННОСТЬ

Мы не собираемся настаивать на обязательном включении в грамматики английского и эскимосского языков начертанной выше «идеальной» системы дистрибуции «агентивного» падежа при одноместных и двухместных глаголах; для нас эта система служит просто вспомогательным средством для понимания природы эргативности и переходности. Эти два языка взяты нами как примеры того, что часто считают радикально различными синтаксическими типами. Общий вывод, следующий из нашего рассмотрения, состоит в том, что в обоих языках падежное окончание субъекта непереходного глагола имеет второстепенное значение. Оба языка сходятся в следующем: (i) они разграничивают в предложениях с переходными глаголами «деятеля» и «цель» с помощью падежных противопоставлений («агентивный» — «не-агентивный» падеж соответственно); (и) для выражения субъекта непереходных глаголов они используют ту же форму («не-агентивную»), что и для выражения объекта переходных глаголов, при условии, что субъект непереходного глагола является неодушевленным; (in) они не используют падежные окончания для разграничения «агентивных» и «не-агентивных» субъектов при непереходных глаголах. В каждом языке «агентивный» падеж («номинатив» в английском и «эргатив» в эскимосском) может считаться «маркированным» членом падежного противопоставления. Различие между двумя языками заключается в том, что английский язык распространяет употребление «агентивной» формы на все одушевленные субъекты (независимо от того, являются ли они агентивными с «понятийной» точки зрения), а эскимосский обобщает употребление «не-агентивной» формы. Мы не анализировали различий между двумя языками по признаку согласования. Но должно быть ясно, что эти различия тоже относятся к поверхностной структуре и могут интерпретироваться во многом так же, как дистрибуция падежных окончаний.

Хотя мы и использовали здесь английский язык для иллюстрации употребления «номинатива» и «аккузатива» в индоевропейских языках, но этот язык является во многом нетипичным примером. Прежде всего в английском языке падежное разграничение «номинатива» vs . «аккузатива» связано лишь с местоимениями, но не с существительными (he 'он' vs . him 'его', she .'она' vs . her 'ее', they 'они' vs . them 'их', who 'кто' vs . whom 'кого' и т.д.). Что более важно, корреляция между грамматическим и естественным родом в английском языке значительно сильнее, чем в большинстве других индоевропейских языков (ср. § 7.3.4). В таких языках, как латинский и греческий (с точки зрения падежных окончаний), разграничение «агентивности» vs. «не-агентивности» «автоматически» распространяется и на неодушевленные существительные, если они принадлежат к мужскому или женскому роду. Но этот факт не отменяет глубинного разграничения между «агентивными» и «не-агентивными» именами в переходных и непереходных конструкциях. В греческом предложении типа líthoi píptousin ар' ouranoû 'Камни падают с неба' слово líthoi ('камни') стоит в «номинативе»; хотя оно и является неодушевленным существительным, оно относится к мужскому роду и, следовательно, в позиции субъекта присоединяет окончание «номинатива». Но líthoi здесь не более «агентивно», чем stones в соответствующем английском предложении. Наоборот, в немецком предложении Das Kind öffnet die Tür 'Ребенок открывает дверь' слово das Kind ('ребенок') относится к среднему роду; следовательно, оно не может оформляться характерным «агентивным» окончанием (ср. Der Mann öffnet die Tür 'Человек открывает дверь'; ср. также: Das Kind sieht den Mann 'Ребенок видит человека' vs . Der Mann sieht das Kind 'Человек видит ребенка'). Разграничение «агентивности» vs . «не-агентивности» в глубинной структуре тем не менее применимо в немецком языке к одушевленным существительным среднего рода точно так же, как и к одушевленным существительным мужского и женского рода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: