В. Барашков - А как у вас говорят?

- Название:А как у вас говорят?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Барашков - А как у вас говорят? краткое содержание

А как у вас говорят? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но для нас сейчас приведенные высказывания интересны прежде всего как еще одно подтверждение тому, о чем уже говорилось в этой книге. Действительно, в каждой местности, на каждой территории существуют свои говоры. И каждый говор в лексике или в фонетике, в морфологии или в синтаксисе отличается не только от говоров удаленных территорий, но нередко и от говоров соседних мест.

В то же время при обязательности различий между разными говорами (при отсутствии различий не было бы и самих говоров) между многими из них есть и черты сходства в тех языковых особенностях, которые относятся к числу местных, диалектных. Естественно, что степень сходства и различий у говоров разных территорий неодинакова. Последнее было давно подмечено как языковедами, так и теми любознательными людьми, которые особенно внимательно относятся к своеобразию русской речи и русского языка.

По наличию сходных и различительных особенностей языковеды давно уже объединили все многочисленные говоры русского языка в так называемые наречия. К одному наречию обычно относятся такие говоры, которые, наряду с различными, имеют и много общих, одинаковых диалектных особенностей.

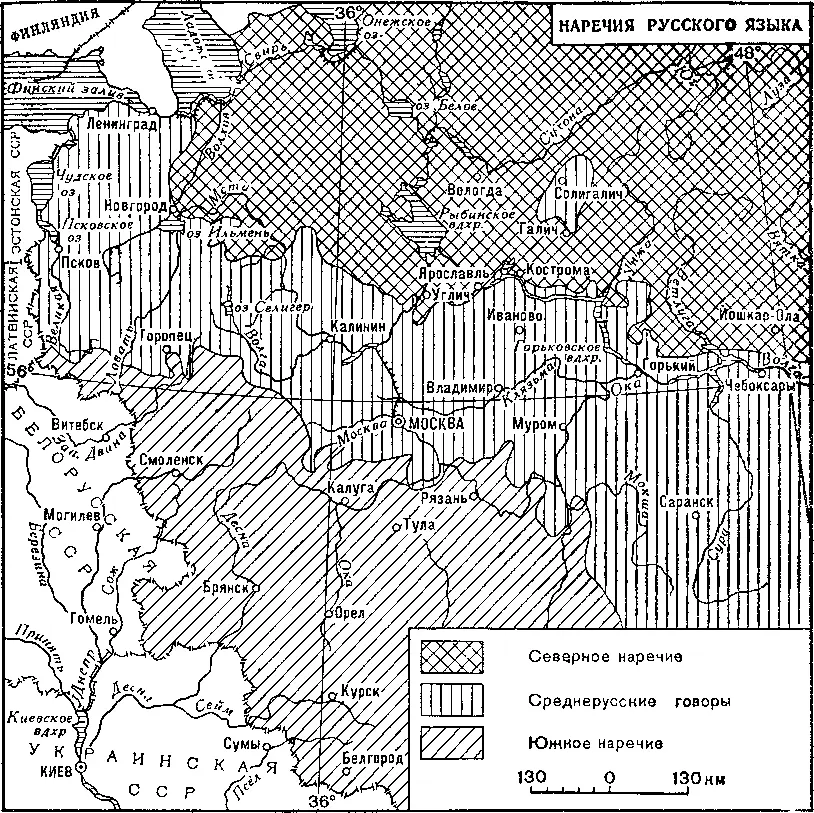

В русском языке принято выделять два главных наречия— северное и южное. Нередко их называют также севернорусским и южнорусским.

Севернорусское наречие составляют местные говоры, для которых характерно оканье, г взрывное, т твердое в окончаниях глаголов 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и будущего времени. Конечно, в каждом из севернорусских говоров имеются и другие диалектные особенности, нередко многочисленные и разнообразные. Но перечисленные оказываются не только общими для них всех, но и наиболее характерными. По оканью, г взрывному, т твердому севернорусские говоры заметно выделяются из всех говоров русского языка.

К южнорусскому наречию относятся местные говоры, для которых характерно аканье, г щелевое, т мягкое в окончаниях глаголов 3-го лица. Понятно, что южнорусские говоры, как и говоры севернорусские, не являются совершенно одинаковыми, имеют различия между собою. Но по указанным особенностям они, объединяясь в одно — южнорусское — наречие, заметно противопоставляются всем севернорусским говорам.

Говоры северного наречия распространены в основном на территориях к северу и северо-востоку от Москвы. Их южная граница условно может быть проведена от Ленинграда мимо городов Бежецка (Калининская область), Дмитрова и Загорска (Московская область), Костромы идалее на юго-восток за Волгой.

Северная граница южных говоров идет примерно от Смоленска на Калугу, Тулу и Рязань, откуда западнее Пензы уходит на юг.

Между говорами северного и южного наречий распространены так называемые среднерусские говоры. Их среднее, промежуточное положение между говорами северными июжными проявляется не только в географическом положении, но и в присущих им языковых особенностях. Дело в том, что в среднерусских говорах своеобразно сочетаются как некоторые особенности северных говоров, так и некоторые особенности говоров южных. Для многих среднерусских говоров, в частности, характерно аканье (как и для говоров южнорусских). Но ему сопутствует не г щелевое, как в говорах южного наречия, а г взрывное — типичная особенность говоров северного наречия.

Объясняется такое своеобразие среднерусских говоров особенностями их возникновения. Исторически они образовались в результате взаимодействия тех северных и южных говоров, которые находились на смежных, пограничных территориях. Такое соседство и взаимодействие окающих и акающих говоров имело место прежде всего в центральных районах страны, в частности в Москве, а также к северо-западу и западу, к югу и юго-востоку от нее. Там возникли среднерусские говоры, там в основном они и теперь распространены.

Распространение северных, южных и среднерусских говоров показано на карте «Наречия русского языка» (с. 87).

Внутри каждого из наречий русского языка между местными говорами тоже есть различия в фонетике, в грамматике, в словарном составе. При этом, как правило, говоры близлежащих территорий более сходны между собою. А говоры территорий, удаленных даже в пределах одного и того же наречия, могут заметно различаться.

По степени сходства и различий внутри каждого наречия говоры обычно объединяются в так называемые группы говоров. Так, в частности, в северном наречии выделяются говоры вологодской, костромской, ладожской групп. Кроме того, среди северных говоров особо выделяются говоры онежские, белозерские и некоторые другие.

В южном наречии ученые-диалектологи выделяют смоленские, брянские, курско-орловские, рязанские, тульские и некоторые другие группы говоров.

В числе среднерусских говоров выделяются такие, например, говоры, как псковские, новгородские, калининские, горьковские и некоторые другие.

Говоры каждой группы внутри наречий выделяются по совокупности общих для них словарных, фонетических и грамматических особенностей. В небольшой книжке нет возможности подробно рассмотреть различия между группами говоров. Но несколько примеров таких различий, преимущественно словарного характера, здесь все же следует указать.

Так, в частности, в вологодских говорах валек для выколачивания белья при стирке называют словом палка. А в ладожских говорах для этого используется слово палица. Разница в назывании одного и того же предмета здесь вроде бы и небольшая. Но она есть. И проявляется в том, что от одного и того же корня в одних (вологод-

ских) говорах слово образовано с помощью суффикса — я- (пал-к-а), а в других (ладожских) — с помощью суффикса — щ- (пал-иц-а).

В тех же вологодских говорах привычно звучит сочетание слов рвать лен. А в соседних, костромских, говорах это словосочетание не употребляется. Костромичи обычно говорят теребить лен. Хотя в том и в другом случае речь идет о дерганье льна (лен не жнут и не косят, а именно дергают, теребят из земли).

Жеребенка в возрасте до одного года в вологодских говорах называют селеток (сего лета — «этого года»), а в костромских — сосунок.

Если в русском литературном языке корова мычит, то в северных онежских говорах она мукает, а в северных белозерских — мырчит, мыркает.

А вот отдельные словарные примеры неполной одинаковости южнорусских говоров.

В смоленских говорах ухват обычно называют словом вилки. В говорах курско-орловской группы в этом же значении используется слово емки. А в рязанских говорах ухват чаще называют рогачом. Со значением «сковородник» в смоленских говорах употребляют слово чапела, в рязанских — цапля, а в тульских — чапельник. В значении «прятать» смоленские говоры знают слово ховать, а в брянских говорах для обозначения этого действия употребляют слово хоронить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: