В. Барашков - А как у вас говорят?

- Название:А как у вас говорят?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Барашков - А как у вас говорят? краткое содержание

А как у вас говорят? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда в душе зашевелится древний Славянский дух ив горле встанет ком, Ты загрустишь и вспомнишь о деревне С таким тягучим вятским говорком… И пусть там жизнь уже совсем иная, Ты свято помни до скончанья дней, Что та земля — твоя земля родная, И ты должник извечный перед ней.

Неразрывно связывает родные места с особенностями родной речи писатель Валентин Распутин. Раскрывая свое понимание «малой родины», он замечает в статье «Нужно взволнованное слово»:

… «малая родина» — это не только природа вдеревне и история в городе, но еще ичеловеческие взаимоотношения, уклад и традиции живущих. Это и язык (выделено мною.— В. Б .), имечты, иопределенные склонности, вынесенные из самой земли вместе с ее солью. Это «родимые» пятна каждого человека,.

В чем конкретно заключается ипроявляется своеобразие родной речи родного края?

Уже по сказанному в этой книге можно утверждать, что во многом.

Прежде всего, в общей манере говорить, в темпе речи, в интонационной окраске и в звуковом оформлении ее. Современный корреспондент одной из центральных газет, рассказывая о женщинах Беломорья, пишет: «Я смотрю на эту пожилую женщину, слушаю ее беглую певучую речь с характерным северным «растягом»…

А изучавшая на протяжении многих лет быт и труд архангельских поморов (жителей северных приморских мест) К. П. Гемп так описывает свои впечатления от их речи: «Речь помора немногословна при наличии богатой лексики. Немногословность объясняется свободным владением словом, способностью и умением выбрать его для точного выражения мысли, без дополнительных речений и объяснений. Его речь всегда образна, построена по типу пословицы. «Стары пословицы не мимо дела», говорит помор». (Советская Россия, 1983, № 135.)

Изучающие народную речь часто отмечают ее яркость и образность, насыщенность пословицами и поговорками, свойственное ей, по выражению писателя Федора Абрамова, «многоцветное краснословье». При этом оно, «многоцветное краснословье» народной речи, нередко оказывается разным в разных местах. Ведь в каждой местности традиционно бытуют в какой-то мере свои способы, средства украшения речи, в какой-то части свои пословицы и поговорки, скоморошины и прибаутки. И это «свое краснословье»— яркая примета и особенность родной речи родного края! Знаете ли вы их?

О том, как много может быть в каждой местности своих слов, достаточно говорилось в этой книге. Те из них, которые чаще употребляются местными жителями или оказываются наиболее своеобразными, и делают местную речь легко узнаваемой и по-своему близкой для тех, кто связан с этой местностью. Обратили ли вы внимание на такие слова?

Естественно, что своеобразие инеповторимость речи родного края могут проявляться и в разнообразных фонетических и грамматических особенностях ее, подобных тем, о которых говорилось в предшествующих главах книги. Заметили ли вы их?

Чтобы лучше чувствовать ивоспринимать родную речь, надо внимательнее к ней относиться. Надо учиться

понимать не только то, ч т о говорят, но и то, к а к говорят. Определять в речи то, что делает ее своеобразной, точной, привлекательной или просто запоминающейся.

Алексей Максимович Горький, описывая в повести «Детство», как бабушка рассказывала ему сказку, обращает внимание на многие моменты, связанные с речью и поведением сказочницы: на негромкость ее голоса (Сказки она сказывала тихо, тйинственно.. .), на напевность ее речи (говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова…), на рифмованность ее речи (… сидит вподпечке старичок домовой, занозил он себе лапу лапшой…), на движения, которыми бабушка сопровождает свой рассказ (.. . подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно…).

Все эти подробности сохранились в памяти великого писателя лишь потому что, будучи мальчиком, он очень внимательно слушал, как бабушка рассказывала сказку, наблюдал за всеми ее действиями во время рассказа.

А знаете ли вы своих местных сказочников, рассказчиков? Приходилось ли вам слушать их? А если приходилось, пытались ли вы определить, в чем своеобразие их речи, чем она привлекательна?

Прислушивались ли вы к речи тех местных жителей, которые работают в поле, на ферме, в лесу? Тех, кто пасет стадо, работает на пасеке, занимается строительством? Приходилось ли вам беседовать с садоводами, с огородниками, с рыбаками и охотниками? С теми, кто своим повседневным трудом и создает все необходимое для жизни?

Нет сомнения в том, что, слушая таких людей, вы многое познаете в окружающей вас природе и жизни, в тех профессиональных делах, которыми занимаются окружающие вас взрослые — родственники, соседи, земляки.

Одновременно вы многое узнаете и из того, чем богат русский язык, родная речь родного края.

«Русский язык,— писал Константин Паустовский,— открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли…»

Чтобы выявить своеобразие русской речи тех мест, где вы живете, попытайтесь сами или с помощью родственников, соседей, местных старожилов ответить на вопросы, которые здесь предлагаются.

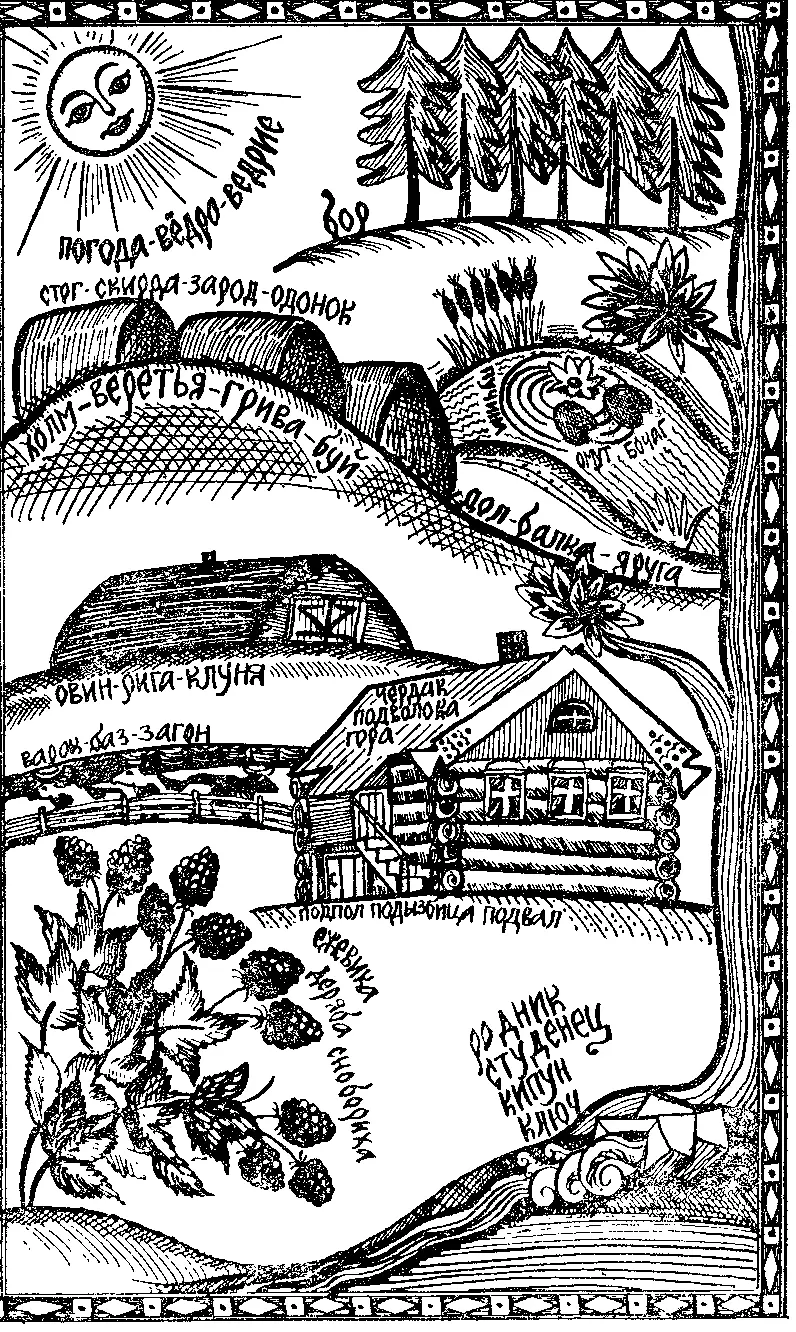

Как, например, у вас называются:

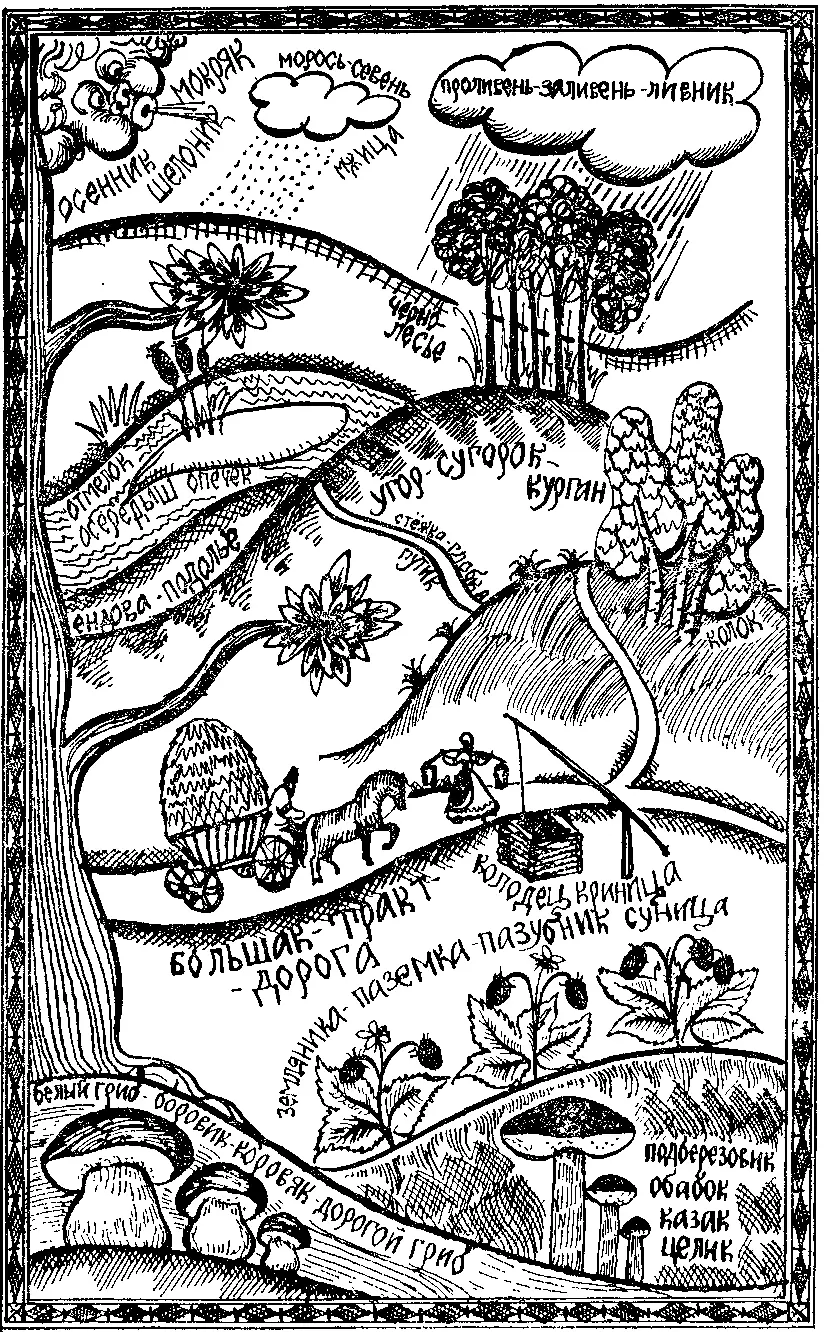

1.Горы, холмы, курганы, возвышенные места (буй, еретья, грива, мар, рёлка, угор, сугорок…);

2.Долины, низменности, впадины, овраги (дол, суходол, балка, лощина, ендова, подолье, яруга, верх…);

3.Лес по породам деревьев, по густоте, по величине (бор, чернолесье, олешье, сузём, тайбола, рамень, гай, колок, у рема, корба, ляда, рада…);

4.Луга и их разновидности (покос, пожня, наволок, бережина, полой, оболонь, елань, шутём, исада…);

5.Укладки сена (копна, куча, промежек, кабан, одонок, озород, зарод, заколье…);

6.Ручьи, родники, ключи (родник, студенец, кипун, ручей, ключ, криница…);

7.Озера, пруды и их виды (озерко, ламба, сор, морцо, лиман, ставок, копань…);

8.Болота и их виды (болото, багно, дрягва, мшара, ляда, зыбун, моховище, чаруса, солоть, качь, калуга, сог-ра…);

9.Пойма реки (урема, полив, разлив, залой…);

10.Глубокие места в водоемах (пучина, омут, бочаг, вадега, колдыбань, балуда, вырь…);

11.Мели в водоемах (мелина, отмелок, опечек, осерёдыш, отплесье, шивера, сорма, шалыга…);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: